具体描述

基本信息

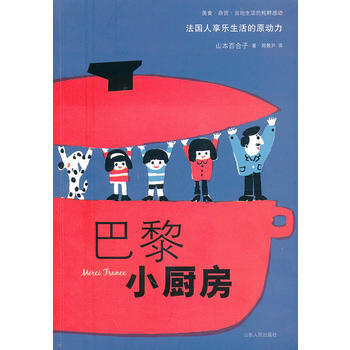

书名:巴黎小厨房

定价:35.00元

作者:(日)山本百合子 ,郑景尹

出版社:山东人民出版社

出版日期:2010-07-01

ISBN:9787209053228

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:0.200kg

编辑推荐

内容提要

作者通过和具有高度生活品位及懂得享受的法国人交流,以及将在街角观察所得来的情报,透过法国独特的食物(大家也熟知)及日常用品,传达给大家。法国人长久爱用的物品源自何处?用在哪些场合?真的可以丰富他们的生活吗?“真想做做看”、“想品尝一下”、“想使用一下”,这些题材如果能够引起您的好奇心,进而成为温暖各位的精华,那就没有比这更高兴的事了。

目录

牛角可颂面包

长棍面包

咖啡

矿泉水

糖浆

生菜色拉

牛排与薯条

法式塔派

餐后酒

厨房与烤箱

餐桌与锅垫

餐具

布制品

篮子

食谱

作者介绍

山本百合子,日本女子大学家政学部食品系毕业。1997年赴法,自丽兹烹饪学院(Ritz Escoffier)及蓝带烹饪艺术学院(Le Cordon Bleu)取得*后,于三星餐厅及饭店等累积实务经验。 2000年出版《装饰甜点·*甜点》,以作家身份出道。目前以法国为据点走访欧洲各

文摘

序言

用户评价

这本关于城市探索的散文集,简直是一场视觉与心灵的双重盛宴。作者以极其细腻的笔触描绘了那些隐藏在城市肌理深处的角落,那些不经意间流露出的生活气息和历史沉淀。我尤其喜欢他对光影的捕捉,那种清晨薄雾穿过古老街道时,洒在斑驳墙面上的光晕,仿佛能触摸到时间的纹理。阅读的过程中,我仿佛跟随作者的脚步,穿梭于那些被时光遗忘的小巷,感受着脚下石板路的凹凸不平,耳边萦绕着当地人日常的低语。他对于细节的关注达到了近乎偏执的程度,无论是路边一盆随性摆放的鲜花,还是旧书店里泛黄的书页边缘,都被他赋予了独特的生命力和故事感。这本书的魅力在于,它不是那种宏大叙事的历史著作,而是将宏大叙事融化在无数个微小而真实的瞬间之中,让人在阅读后,对自己的居住环境乃至每一次出门都抱持着一种全新的、充满好奇的目光。文字流畅自然,叙事节奏张弛有度,让人沉浸其中,久久不愿抽离。

评分读完这本探讨时间哲学与个人记忆建构的哲学随笔,我感觉自己的时间观被彻底打散又重新整合了一遍。作者以一种近乎梦呓般的、极其个人化的语调,探讨了“当下”这个概念的虚无性,以及我们如何依赖于不断重述的过去来支撑我们对未来的想象。书中充满了大量的思想实验,比如“如果一个人的所有记忆突然被置换,他还是原来的那个人吗?”这类问题,不提供标准答案,而是引导读者深入到自身存在的本质进行拷问。我特别欣赏作者那种游走在清晰逻辑和诗意隐喻之间的文风,他的句子往往很短,但每一个词都像经过精心打磨的鹅卵石,沉甸甸地落在心底。这本书的阅读体验是反直觉的,它让你在阅读时感到放松,但结束后,你却发现自己陷入了更深层次的思考漩涡。它不是一本提供慰藉的书,而是一把凿子,用来清理我们头脑中那些固化的时间认知。

评分我最近翻阅了一本聚焦于20世纪初欧洲艺术流派更迭的学术专著,它对我理解现代主义的起源与发展起到了决定性的作用。该书的结构设计非常巧妙,它没有采取传统的年代线性叙事,而是选择了以“媒介的冲突与融合”为主线索,探讨了绘画、雕塑乃至早期电影技术是如何相互激发、相互挑战,最终催生出全新的美学范式的。作者对关键艺术家的个体分析入木三分,比如他如何论证某位表现主义大师在创作中对东方版画中“非对称性”的借用,并将其本土化改造的过程,论证过程严谨,引用的一手资料丰富详实,充满了扎实的学术功底。阅读过程中,我常常需要停下来,对照着附录中的艺术作品图片进行思考,那种与历史上的伟大头脑进行跨时空对话的感觉,令人振奋。尽管内容密度极大,但其行文如行云流水,绝无晦涩难懂之感,对于严肃艺术史爱好者来说,无疑是一部不可多得的案头宝典。

评分这是一部关于海洋生态保护的科普读物,但其叙述方式完全颠覆了我对传统科学书籍的刻板印象。作者成功地将严谨的科学数据与波澜壮阔的海洋生物史诗结合起来,读起来酣畅淋漓,如同在进行一场深潜探险。他对于深海热泉生物群落的描述,简直是一部科幻小说,那些适应了极端环境的生命形式,让人类自身的渺小感油然而生。更难能可贵的是,书中对人类活动如何无形中侵蚀这片蓝色疆域的论述,充满了紧迫感,但又不至于让人感到绝望。他清晰地阐述了塑料微粒的循环路径,以及对食物链顶端捕食者的连锁反应,逻辑清晰,论据充分,配图精美且极具冲击力。这本书的语言充满了力量感和激情,像一面镜子,照出了人类文明的傲慢与对自然的亏欠。它不仅仅是知识的传递,更是一种价值观的重塑,强烈推荐给所有对地球未来抱有责任感的人。

评分翻开这本探讨现代人际关系与情感疏离的心理小说,我立刻被卷入了一场关于“连接”与“断裂”的深刻辩论之中。作者的高明之处在于,他没有采用生硬的说教方式,而是通过几组错综复杂的人物关系网,层层剥茧地揭示了当代社会中,人们是如何在保持物理距离的同时,又在精神上相互折磨又相互依赖的悖论。其中一个关于远程通信的情节尤其触动我,两个人明明可以通过屏幕看到对方的面部表情,却依然无法真正理解彼此心底最深处的恐惧与渴望。小说的人物塑造极其立体,没有绝对的“好人”或“坏人”,每个人都有其难以言说的苦衷和隐藏的动机,这使得整个故事充满了张力与不可预测性。它的阅读体验是压抑而又引人深思的,它迫使我审视自己那些被忽略的社交习惯,那些在不经意间设置下的情感壁垒。读完后,我需要很长的时间才能从那种微妙的失落感中走出来,并开始审视自己与身边人的交流模式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有