具体描述

| 图书基本信息 | |||

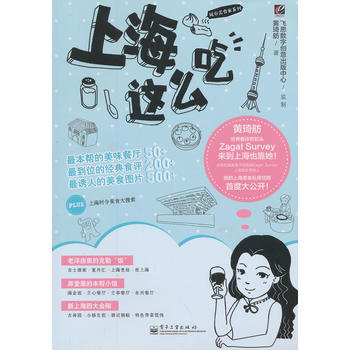

| 图书名称 | 上海这么吃(全彩) | 作者 | 黄琦舫 |

| 定价 | 39.00元 | 出版社 | 电子工业出版社 |

| ISBN | 9787121169595 | 出版日期 | 2012-08-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.300Kg |

| 内容简介 | |

每个城市都有属于自己的草根美食家,跟着他们,就能吃到这座城市地道正宗的美食。《上海这么吃》由上海草根美食达人黄琦舫带着大家品尝美味的上海美食。本书分为本帮菜、四大金刚、特色面馆、地方美食、甜品、特色餐厅、周边特色美食等主题,每个主题下推荐受欢迎的代表店家。店家的风格特色、背后故事、招牌品尝,一应俱全,内容丰满,资讯丰富。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 【PART 01 老洋房里的克勒“饭”】 【PART 02 藏于弄堂深处的本帮小馆】 【PART 03 新上海四大金刚】

【PART 05 大江南北汇上海】 【PART 06 融进血液的洋餐文化】

【 附录A 上海时令美食大搜索 】 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

每次翻阅这本书,我都会有一种强烈的冲动想立刻动身去实践一番。它的叙述风格非常具有感染力,作者对于每一道菜品的评价都充满了个人化的情感色彩,让你觉得这不是冰冷的美食介绍,而是某位老饕的私密分享。它不仅仅教会你“在哪里找好吃的”,更重要的是,它教会你“如何欣赏美食的精髓”。通过这本书,我对上海这座城市的理解又加深了一层,原来这座国际大都市的灵魂,很大一部分就藏在那些烟火气十足的弄堂小吃里。这本书的价值在于它提供了一种全新的视角去看待和品味一座城市的味道,实用性与趣味性达到了完美的平衡。

评分这本书的装帧设计和印刷质量也绝对是上乘之作,这绝对是能拿出手送人的品质。全彩印刷的效果非常出色,食物的色彩还原度极高,那种油亮的光泽、食材的纹理,都处理得淋漓尽致。我平时看书比较注重排版,这本书的字距、行距以及图文的搭配都经过了精心的考量,即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。对于我这种对阅读体验有较高要求的人来说,这无疑是一大加分项。它不仅仅是一本提供信息的工具书,更像是一件精美的艺术品,放在书架上都显得格外有品位。可见出版社在制作过程中确实投入了极大的精力。

评分拿到这本书后,我最大的感受就是“干货满满”,而且排版布局非常人性化。对于一个像我这样,既想吃遍上海特色,又有点“选择困难症”的读者来说,这本书简直就是救星。它不像那些泛泛而谈的美食指南,而是非常具体地指出了哪些是必尝的经典,哪些是隐藏在小巷里的惊喜。里面的信息量大得惊人,从早茶点心到深夜小吃,从本帮菜的精髓到融合菜的创新,几乎覆盖了上海美食的各个维度。更棒的是,它没有那种高高在上的说教感,而是用一种非常接地气、仿佛邻家好友在分享私藏秘籍的口吻来撰写,读起来轻松又愉快。我已经开始计划我的下一轮“上海美食寻味之旅”了,手边摊着这本书,感觉自己已经胸有成竹了。

评分说实话,我本来以为这类美食探索的书籍大多会有些模式化,无非就是罗列地址和菜名。然而,这本书彻底颠覆了我的固有印象。它在文字叙述上的用心程度,简直可以用“匠心独运”来形容。作者的笔触细腻而富有画面感,读起来不仅仅是满足了口腹之欲的想象,更是一种精神上的享受。我尤其欣赏作者对于食材选用和烹饪技法的深入剖析,那种对食物近乎偏执的热爱和敬畏之情,透过纸张都能清晰地传递出来。这让我意识到,上海的美食文化远比我想象的要博大精深。这本书更像是一本深入的文化田野调查报告,充满了真诚和温度,而不是一份简单的“吃货手册”。

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种温暖的色调和充满生活气息的排版,一下子就抓住了我的注意力。我本来就对城市美食探索类的书籍情有独钟,拿到手后迫不及待地翻阅起来。里面的插图和照片都极其精致,光是看着那些诱人的食物照片,我的肚子就已经开始咕咕叫了。作者在文字中描绘的场景,仿佛让我身临其境,能够感受到上海街头巷尾那种特有的烟火气。阅读体验非常流畅,文字功底扎实,对于不同美食的介绍都充满了热情和独特的见解。我特别喜欢那种深入挖掘美食背后故事的写法,它不仅仅是在介绍“吃什么”,更是在讲述“为什么吃”以及“怎么吃”的历史和文化内涵。这本书无疑是为所有热爱美食、渴望深入了解上海风土人情的人准备的一份绝佳礼物,绝对值得收藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有