具体描述

基本信息

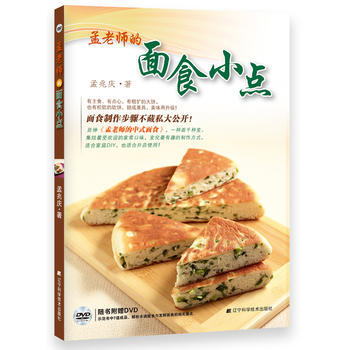

书名:孟老师的面食小点(附赠DVD光盘)

定价:55.00元

作者:孟兆庆

出版社:辽宁科学技术出版社

出版日期:2015-02-01

ISBN:9787538189773

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

面食制作撇步不藏私大公开!!

延伸《孟老师的中式面食》,一种面千种变。

集结*受欢迎的家常口味、变化*有趣的制作方式。

适合家庭DIY、也适合接单营业!

煎、烙、煮、蒸、炸、烤……不同的做法,不同的美味。

用料简单、详细的图文解说、DVD示范……保证轻易上手!

内容提要

随书附赠DVD,示范书中7道成品,解析水调面食与发酵面食的相关重点。

延续《孟老师的中式面食》,你要拥有《孟老师的面食小点》这本书。

领略中式面食的无穷变化……

水调面食+发酵面食,永远玩不完!

面团与葱花的组合,原来可变出各式的“饼”。

五颜六色加在面团内,原来可变出有趣的“有色馒头”。

随手可得的食材,原来可变出饱餐一顿的“主食”。

面食吃起来会黏牙?……原来是“没熟”。

发酵面食内另加泡打粉?……原来是“多此一举”。随书附赠DVD,示范书中7道成品,解析水调面食与发酵面食的相关重点。

延续《孟老师的中式面食》,你要拥有《孟老师的面食小点》这本书。

领略中式面食的无穷变化……

水调面食+发酵面食,永远玩不完!

面团与葱花的组合,原来可变出各式的“饼”。

五颜六色加在面团内,原来可变出有趣的“有色馒头”。

随手可得的食材,原来可变出饱餐一顿的“主食”。

面食吃起来会黏牙?……原来是“没熟”。

发酵面食内另加泡打粉?……原来是“多此一举”。

发酵面食内另加面种?……原来是“秘密武器”。

馒头还是皱巴巴?……原来是疏忽了“小细节”。

水调面团加在发酵面团内?……原来可成为“好朋友”。

所有的制作技法、细节剖析及各式口味,尽在《孟老师的面食小点》中。

目录

〔序〕延续中式面食的美味!

延续的美味

水调面团VS发酵面团

面团该撒粉还是抹油?

面团分割

擀面团

饼的整形方式

油酥

馅料的分量掌控

面团+油酥

各种熟制方式

提醒

水调类面食

面粉+冷水=冷水面

面粉+滚水+冷水=半烫面

面粉+滚水=全烫面

葱油手抓饼

鸡蛋灌饼

千层肉饼

三角洋葱饼

糖鼓烧饼

褡裢火烧

糊塌子

筋饼

春饼

芝麻烧饼

麻酱红糖酥饼

紫薯饼

芝麻葱香卷饼

酥炸葱肉饼

肉丁菠菜馅饼

麦香软饼

烧卖

菜肉馄饨

蟹壳黄

萝卜丝饼

炸糕

炸菜角

空心小烧饼

腐乳葱香煎饼

茴香蒸饺

香煎薯饼

菠菜豆腐蒸饺

蛋香脆饼

发酵类面食

发酵

馒头,请自由发挥!

馒头总复习

包子总复习

竹蒸笼 VS金属蒸笼

内馅示范

双色馒头

椒盐咸香馒头

枣饽饽

羊角馒头

黑芝麻红糖大饼

红糖烧饼

光饼

椒盐小烙饼

葱花大饼

南瓜包

酒酿红豆饼

可可芝麻馒头

紫薯甜包

新疆馕饼

芝麻葱花烤饼

红糖燕麦馒头

麻酱小烧饼

胡椒饼

奶黄包

香Q软饼

培根黑胡椒馒头

奶酪鲜奶馒头

千层软糕

核桃奶酪烙饼

樱花虾葱蛋烙饼

葱烧包

炸葱油烙饼

椰香芋泥卷

花素烙饼

生煎馒头

蛋黄麻团

枣泥大锅饼

凤尾虾包

三色馒头

全麦葱花烙饼

白馒头

麦穗素包

韭黄鲜肉锅贴

水饺的包法

包子包馅

作者介绍

孟兆庆

永远追求美味与感受平衡的优雅天秤座,甘心臣服于糖、油、蛋、粉与火候变化的O 型女子,矢志推广全民“自己动手玩烘焙”,培植烘焙一族,自设烘焙网站,全时间为初识烘焙新手解疑,与喜爱烘焙的玩家对话。

曾于美国威尔顿蛋糕装饰学校进修蛋糕装饰、拉糖及塑糖技术,常于电台的教育文化频道、《食全食美》及《冰冰好料理》等美食节目担任西点及中式面食示范教学,曾在中国台湾私立学校兼任烘焙老师。目前主要工作以烘焙、蛋糕装饰、中式面食以及西式料理教学为主,并经常从事厂商的产品研发。

大家都知道孟老师是一位烘焙达人,其实面食更是她的专长,从小在眷村长大的山东姑娘,生活中总离不开面条、馒头、包子、水饺、葱油饼等,耳濡目染之下,自然也成为一位面食高手。

文摘

序言

用户评价

我必须承认,我是一个对厨房工具和流程有强迫症的人,所以当我拿到这本面点书时,我第一时间关注的是它的系统性和可操作性。市面上很多面点书往往只教你做几种“网红”产品,但这本书的覆盖面广得惊人,从基础的馒头花卷,到各种地域性的特色糕点,几乎无所不包。最让我赞赏的是它对“面团状态”的描述。例如,描述烫面团时,它用了“像耳垂的柔软度”来比喻,这个感官描述极其到位,我立刻就能在脑海中勾勒出正确的面团状态。书中还专门开辟了一个章节讲解不同面粉的特性,比如高筋粉和中筋粉在不同湿度下的表现差异,这对于追求极致口感的我来说,简直是如获至宝。我特别喜欢里面一个叫“千层油饼”的方子,一般人都教你擀了叠、叠了卷,这本书却详细解析了如何通过控制油温和面团松弛时间,达到饼皮外酥里嫩、层与层之间能够轻易分离的境界。这本书与其说是教你做面点,不如说是系统地给你搭建了一个扎实的技艺框架,让人学完后举一反三的能力大大增强。

评分作为一名资深美食博主,我手里积累的食谱书没有一百本也有八十本,但真正能让我愿意反复翻阅、并加入“案头必备”行列的却寥寥无几。这本《孟老师的面食小点》绝对榜上有名。它的与众不同之处在于,它并没有固守于单一的制作流派。我注意到,书中不仅有北方常见的发面技法,对于南方如广式糕点的部分也有深入探讨,比如对“转化糖浆”的自制和使用时机把握得非常精准,这在市面上同类书籍中是比较少见的平衡。我最欣赏的是它对“失败排查”部分的详尽描述。比如,如果做出来的烧卖皮口感发硬,书中立刻给出了五个可能的原因及对应的修正方案,这比单纯的成功食谱有价值得多。我根据书中的建议调整了糖油比例,做了一批广式老婆饼,那层次的酥松度,连我那些常年做港式点心的朋友都赞不绝口。这本书真的把“经验”这种无形的东西,转化成了可量化、可操作的文字和图示。

评分说实话,我买这本书完全是个意外,当时只是想找点关于传统中式早餐的灵感。这本书的装帧设计其实挺朴实的,没有那种浮夸的彩色照片堆砌,而是以大量清晰的黑白插图为主,辅以重点文字说明,这种克制反而凸显了内容的深度。我尤其欣赏它对“时间管理”的重视。很多复杂的点心,比如需要长时间发酵的辫子面包或需要多道工序的酥皮类,书里都给出了非常人性化的时间表,甚至标明了“最佳操作窗口期”。我按照书中教的,提前一天晚上准备好发酵液,第二天早上起来,一切都水到渠成,省去了早上手忙脚乱的痛苦。我尝试做了书里的“葱油花卷”,光是揉面部分就占了足足三页篇幅,详细解释了揉到“三光”(手光、面光、盆光)后,面团内部的筋膜是如何形成的。这让我意识到,过去我总是急于求成,忽略了面团“休息”的重要性。这本书教会我的不仅仅是食谱,更是一种对待食物的耐心和尊重。

评分这本《孟老师的面食小点》真是太出乎我的意料了,原本以为只是一本普通的食谱书,结果完全不是那么回事。首先,光是翻开这本书的封面,那种带着油墨香和面粉香的质感就已经让人心情愉悦。内页的纸张选择非常考究,即使是沾上一点点面粉印记,也不会显得太突兀,反而有种“正在使用中”的真实感。更让我惊喜的是,它的排版设计,每一道点心的步骤图都清晰得令人发指,连和面的力度、醒面的环境温度都有详细的标注。我以前做包子总是皮厚馅少,或者发不起来,现在按照书里的“老面法”尝试了一次,那包子,简直是吹弹可破!而且,孟老师的文字风格非常亲切,不像那种高高在上的名厨,更像是邻家大姐在手把手教你,偶尔还会穿插一些她自己做失败的糗事,让人倍感真实和放松。光是研究这几页关于“开酥”的技巧,我就反复看了好几遍,终于明白为什么我做的酥皮总是油汪汪而不是层次分明了。这本书绝对不是那种只列举配料的工具书,它更像是一本面食哲学的入门指南,让我对“面”这种食材有了全新的认识。

评分这本书带给我的最大感触是一种“回归本源”的踏实感。它没有过多花哨的现代烘焙配料或复杂的机械辅助要求,大部分配方都可以用最基础的厨房工具完成。我所在的小城市,买不到某些进口的专业面粉或添加剂,但这本书的方子似乎都预设了这一点,它更侧重于通过对水、温度和揉面手法的调整来达到最佳效果。我特别喜欢它对“水合作用”的解释,用一个非常形象的比喻——“面粉像一块吸饱了水的海绵”,让我立刻明白了为什么不同批次的面粉需要微调水量。我尝试用它教的方法制作了一批简单的中式小馒头,效果出奇的好,蓬松,有弹性,而且放了一天后依然没有变硬。这本书的价值,在于它让你重新相信,最简单的食材,经过正确的理解和恰当的处理,就能创造出最令人满足的味道。它不是一本让你炫技的书,而是一本让你安心享受烹饪乐趣的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有