具体描述

| 图书基本信息 | |||

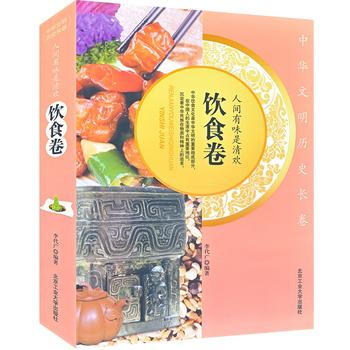

| 图书名称 | 饮食卷-中华文明历史长卷-人间有味是清欢 | 作者 | 李代广 |

| 定价 | 58.80元 | 出版社 | 北京工业大学出版社 |

| ISBN | 9787563933174 | 出版日期 | 2013-01-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.881Kg |

| 内容简介 | |

本书对我国的饮食文化进行了深入的编撰整理,内容包括中华饮食文化探源、中华注明饮食思想、中华饮食的艺术倾向、中华饮食器具、中华酒文化、中华茶文化、中华民族麦文化、中华文化菽文化、中华传统节日食俗、中华人生礼仪食俗、中华饮食礼仪、中国各地各民族饮食习惯与美食、中国八大菜系、中华古典名筵、中华名人名馔、中华小吃、中华烹饪技艺、中华美食菜谱等诸多方面的知识。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 中华饮食文化是中华民族在长期的生产和生活实践中所积累的物质财富和精神财富,源远流长,博大精深。饮食在国人生活中的地位非常重要,已了做菜做饭的局限,升华到了一种思想和艺术的境界。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的叙事视角极其独特,它巧妙地避开了宏大叙事的窠臼,而是选择了以一种近乎“游记”的方式,串联起一个个历史的碎片。作者对于细节的捕捉能力令人叹为观止,他笔下的历史人物不再是教科书上扁平的符号,而是有了鲜活的血肉和真实的困境。我仿佛跟随他,走进了某个失落的市集,闻到了柴火烹饪的烟火气,听到了市井间的喧闹与哀叹。这种“在场感”的营造,全赖于作者娴熟的语言功力。他的文字时而如行云流水般舒展自如,描述场景时细腻入微,如同工笔画;时而又如同古老的钟声,沉稳有力,直击人心。尤其是当他描写那些日常生活的场景时,那种对生活本质的洞察力,让人在阅读的间隙不得不停下来,细细回味。这绝不是一本堆砌史料的枯燥读物,它更像是一位博学的长者,拉着你的衣角,在你耳边娓娓道来那些被时间掩埋的,真正属于“人”的故事。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴。从封面那雅致的留白和字体选择,就能感受到一种沉静而厚重的文化底蕴。我尤其喜欢它纸张的质感,那种微微泛黄、带着些许粗粝感的纸面,让人在翻阅时仿佛穿越回了古代的文人书房。每一次指尖拂过,都能感受到油墨与纸张之间细腻的摩擦,与现代那些光洁冰冷的印刷品形成了鲜明的对比。更别提那精美的插图排版,每一幅图都像是精心挑选过的艺术品,不仅是内容的辅助,本身就是一道独立的风景线。特别是章节之间的过渡页设计,极具巧思,它们不仅仅是分隔符,更像是一次小小的呼吸空间,让读者在沉浸于文字洪流之前,能有一个片刻的思绪沉淀。看得出来,出版方在制作过程中倾注了极大的心血,这已经超越了一本书的范畴,更像是一件值得珍藏的手工艺品。这对于我这样一个注重阅读体验的人来说,无疑是加分项,它让阅读这件事,从单纯获取信息,升华成了一种仪式感十足的享受。

评分真正让我对这本书心悦诚服的,是它所流露出的那种对“生活本身”的尊重和热爱。它讨论的不是帝王将相的功过是非,而是渗透在寻常百姓日常中的点滴细节,那些构成文明基石的微小习惯和传承。作者没有用高高在上的姿态去评判古人的生活方式,反而充满了同理心和一种近乎虔诚的描摹。他让我们看到,所谓的“历史长卷”,其实就是无数个“人间烟火”的累积和投影。阅读这本书的过程,与其说是学习历史知识,不如说是一次对“生命体验”的深度探访。它让我对那些被忽略的生活场景产生了新的敬意,认识到构成一个伟大文明的,恰恰是那些最朴素、最贴近人性的活动。这种细腻的情感渗透,使得全书的基调虽然厚重,却不沉闷,反而充满了对生命力的赞美和对过往的温柔回望,让人读完后,心中留下的不是知识的堆砌,而是一种温暖而踏实的安宁感。

评分从内容的深度和广度来看,这本书构建了一个非常扎实且富有层次感的知识体系。它并非孤立地探讨某个朝代或某个事件,而是将所有元素巧妙地编织进一个宏大的文化脉络之中。我惊喜地发现,作者在处理文化交流和技术演变时,展现出了惊人的跨学科视野。例如,他可以将某一时期食物的烹饪技艺与同时期的冶金技术联系起来进行分析,这种关联性的建立,极大地拓宽了我的认知边界。阅读过程中,我时常感到自己像是在进行一次高强度的思维体操,不断地在不同历史侧面之间进行跳跃和整合。对于那些对历史抱有一定基础的读者来说,这本书提供了大量的“Aha Moment”(顿悟时刻),它不仅仅是告诉我们“发生了什么”,更重要的是解释了“为什么会这样发生”,以及“这对后世产生了何种潜移默化的影响”。这种深度的剖析,使得全书的学术价值和可读性达到了一个精妙的平衡点。

评分这本书的行文节奏掌握得非常老道,读起来有一种恰到好处的张弛感。在叙述较为复杂或信息量巨大的章节时,作者会使用清晰的小标题和分段,配合简练的总结性语句,帮助读者消化吸收。而当进入到情感渲染或氛围烘托的高潮部分时,文字的密度和情绪的饱和度会陡然提升,将读者毫不费力地卷入其中。我特别喜欢它那种偶尔出现的反思性片段,它们像是从历史的长河中打捞出来的哲思,语气平和却意味深长,迫使读者跳出叙事本身,去思考更宏大的人类境遇和文化传承的意义。这种节奏的掌控,避免了长篇历史论述中常见的疲劳感。它不像某些作品那样要么过于激昂以至于让人喘不过气,要么过于平淡以至于让人昏昏欲睡,而是像一场精心编排的交响乐,有着强弱分明的乐章和引人入胜的变奏,让人在不知不觉中,便读到了最后一页,并立刻产生了重读的冲动。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![超美味:手作点心的食与爱 [日]石田佳子 重庆出版社 9787229127961 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29975618199/5b3cd28dNd539dcd0.jpg)

![法国面包教父的面包全集 [法]philippe 辽宁科学技术出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29975764936/5b3cd313Na3b1fdab.jpg)