具体描述

| 图书基本信息 | |||

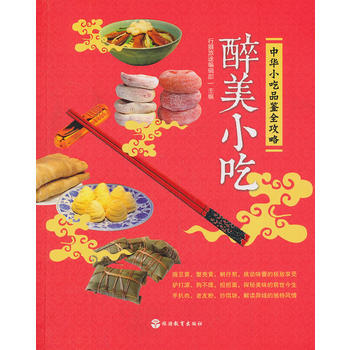

| 图书名称 | 醉美小吃-中华小吃品鉴全攻略 | 作者 | 行摄旅途编辑部 |

| 定价 | 49.80元 | 出版社 | 旅游教育出版社 |

| ISBN | 9787563725106 | 出版日期 | 2014-01-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.699Kg |

| 内容简介 | |

您想踏上旅途,尝遍中华小吃吗您想穿过街头巷尾,独享当地民俗风情吗《醉美小吃——中华小吃品鉴全攻略》就是您好的导师、*的伴侣…… 本书精心挑选300余种独特小吃,以流畅、多情的文字,极具视觉效果的图片,倾情呈现,令您足不出户就垂涎欲滴、欲罢不能……那老北京的驴打滚、豌豆黄、芸豆卷、肉末烧饼,那上海城隍庙的生煎馒头、南翔小笼包,那南京夫子庙的状元豆、鸭血粉丝汤,那长沙火宫殿的Vl味虾、臭豆腐,还有那来自天府之国的担担面、龙抄手……无不特色,色香味形俱佳。 绝妙的小吃背后定然有着传承已久的典故文化。本书特设“必享典故/由来”模块,让您在尽享美味的同时,全方位领略其趣味横生的逸闻、典故。 更为体贴的是,本书还专设“必荐星级”、 “必尝正宗地”、“必知一般价格”模块,让您了解该小吃的地位,熟知其正宗的品尝地、准确的售卖价格。 您准备好迈上征程,大口饕餮了吗!还不携带本书,背起行囊,怀揣旅人的梦想,漫步于大北京的东华门、王府井,夜上海的城隍庙;独行于南京的夫子庙、长沙的火宫殿;徜徉于武汉的吉庆街夜市、台北的宁夏夜市 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 北京小吃 天津小吃 河北小吃 山西小吃 内蒙古小吃 辽宁小吃 吉林小吃 黑龙江小吃 上海小吃 江苏小吃 浙江小吃 安徽小吃 福建小吃 江西小吃 山东小吃 河南小吃 湖北小吃 湖南小吃 广东小吃 …… |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书,说实话,刚拿到手的时候我其实是有点犹豫的。毕竟现在市面上的美食书太多了,各种“秘籍”、“大全”的比比皆是,感觉内容上很难再有什么突破口。我本来是抱着随便翻翻的心态,没想到沉下心来读了几页后,立马就被那种扎实的感觉给抓住了。它不是那种浮于表面的菜谱堆砌,更像是一次深度的文化考察,那种对待食材、烹饪技艺的敬畏感,隔着纸张都能扑面而来。尤其是在介绍一些地域特色小吃的时候,作者似乎真的是走遍了大江南北,每一个细节描述都充满了烟火气和人情味,让人仿佛能闻到街边摊的热气,听到师傅们娴熟的操作声。这种对“本味”的执着追求,在当下这个追求快餐和效率的时代,显得尤为珍贵。我个人尤其喜欢它对于历史渊源的梳理,让原本简单的食物变得有血有肉,不再是孤立的个体,而是中华饮食文化长河中的一个个重要浪花。

评分我必须承认,我是一个对细节控到近乎苛刻的人,特别是涉及操作层面的指南,如果不够详尽或者逻辑不够清晰,对我来说几乎是浪费时间。然而,这本在美食鉴赏上的处理方式,却让我感到惊喜。它没有简单粗暴地罗列步骤,而是非常细腻地阐述了“为什么”要这样做。比如,关于某些点心的油温控制,它不仅仅给出了一个温度数值,还描述了油面上的细微气泡变化,以及不同面糊滴入后瞬间的反应,这种感官上的引导,比任何冰冷的数字都来得有效。读完之后,我感觉自己对很多传统工艺的理解上升到了一个新的高度,不再是盲目模仿,而是开始懂得背后的科学原理和匠人智慧。这对于那些想从爱好者进阶到半专业水准的人来说,简直就是一本宝典,它教会你的不是如何做一道菜,而是如何去“理解”一道菜的灵魂所在。

评分说实话,这本书的装帧设计和版面布局,在一开始是让我眼前一亮的。很多美食书为了追求视觉冲击力,往往会把图片弄得过于饱和或者修饰得失真,导致实物和图样相差甚远。但这本书的摄影风格非常克制和写实,色调沉稳,光影处理得当,突出了食物最真实、最诱人的质感,那种粗粝的纹理、晶莹的油脂,都得到了很好的保留。文字和图片的排版也显得错落有致,阅读起来非常舒服,不会有那种信息过载的压迫感。我通常看书很注重眼睛的舒适度,这本书在这方面做得极佳,长时间阅读也不会感到疲劳。而且,它在不同的地域板块之间切换时,那种过渡是极其自然的,仿佛带着读者完成了一次精心策划的美食之旅,而不是简单地翻页。

评分我最欣赏这本书的一点,是它对“非遗”和“濒危”小吃所付出的关注和记录。在快速城市化和现代生活方式的冲击下,很多传统的手艺和风味正在悄然消失。这本书像是一个时间的记录者,用详实的文字和精美的插图,为这些珍贵的美食文化留下了影像和文字的档案。它让我意识到,品尝这些小吃,不单单是为了满足口腹之欲,更是在参与一场对传统文化的保护和传承。每当读到关于某个面临失传手艺的介绍时,都有一种强烈的冲动,想尽快去亲自体验一下,去支持那些还在坚守传统的匠人。这种超越了普通美食指南的社会责任感和人文关怀,让这本书的价值得到了极大的提升,它不只是一本教人吃的书,更是一本教人敬畏和珍惜的文化读物。

评分作为一个常年在外出差的人,寻找地道的美食总是一件让人头疼的事情,很多时候地图软件上的“推荐”无非是连锁店或者游客聚集地。这本书的价值就在于,它提供了一种更深层次的“寻味地图”。它不仅仅告诉你“在哪里能吃到”,更重要的是告诉你“什么才是真正的正宗风味”。通过它对各种小吃风味标准的界定,我学会了如何用更挑剔的眼光去筛选路边摊,避免那些徒有其表、味道却大打折扣的“假冒伪劣”。这就像拥有了一个随时可以查阅的“味道指南针”,让我无论身处哪个城市,都能快速锁定那些隐藏在街巷深处、真正值得驻足品尝的宝藏小店。这种实用性和鉴赏性的完美结合,是很多同类书籍所欠缺的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![超美味:手作点心的食与爱 [日]石田佳子 重庆出版社 9787229127961 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29975618199/5b3cd28dNd539dcd0.jpg)

![法国面包教父的面包全集 [法]philippe 辽宁科学技术出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29975764936/5b3cd313Na3b1fdab.jpg)