具体描述

基本信息

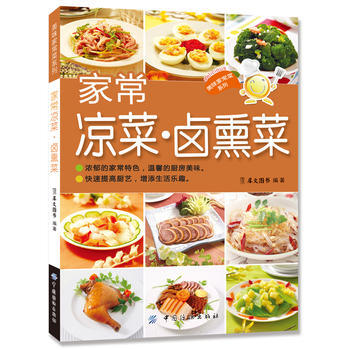

书名:家常凉菜 卤熏菜

定价:29.80元

作者:犀文图书

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2013-11-01

ISBN:9787506498289

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:128开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

本稿按照凉菜篇、卤味篇和熏味篇把人们常吃的下酒菜分类进行介绍,所用原料涵盖了南北方常见的食材,还配有大厨提示,制作方法简洁明了,图片精美,非常实用,适合家中常备。

内容提要

本稿精挑细选300道家常下酒菜,按照凉菜篇、卤味篇和熏味篇分类,所用原料涵盖了南北方常见的食材,让您在面对陌生的食材时照样得心应手,轻松搞定新颖菜肴。稿中配有大量图片 ,图文并茂,言简意赅,通俗易懂非常适合喜爱美食的读者阅读和学习。

目录

作者介绍

图书策划团队,以出品生活图书(饮食和手工)为主,选题专业性强,实用性强、体例科学、内容丰富,版式设计精美

文摘

序言

用户评价

坦白说,我阅读很多烹饪书籍时,最大的困扰就是配料的“量化”问题。很多书上写“少许盐”、“适量酱油”,这对于一个厨房小白来说简直是灾难,因为“少许”对不同的人来说定义完全不同。然而,这部作品在这方面做得非常严谨和人性化。它尽可能地使用了克(g)或毫升(ml)这种精确的单位来描述调味料的用量,即便是对于“一撮”或“半茶匙”这种难以测量的量,它也会配上一个参照物,比如“大约是你的指甲盖大小”。我记得我尝试用书中建议的比例调制了一个“蒜泥红油汁”,淋在黄瓜上,那咸、酸、麻、辣的平衡感简直达到了教科书级别的完美。这种对精确度的执着,极大地降低了初学者犯错的概率,也让我对自己的烹饪成果有了更可靠的预期,极大地增强了我在厨房里的信心。

评分我最初买这本书,是冲着它标题里“家常”二字去的,因为我深知那些动辄需要进口香料、耗时两天一夜的“大菜”对我这种忙碌的上班族来说根本不具备操作性。然而,这本书真正打动我的是它对食材处理的细腻讲解。比如,它不是简单地说“将豆腐焯水”,而是会详细解释为什么焯水,用多少度的水,焯多长时间能最大限度去除豆腥味并保持豆腐的嫩滑口感。在处理一些常见的蔬菜时,比如芹菜或莲藕,书中会用图文并茂的方式展示如何快速去筋、如何切出更入味的形状,这些“小窍门”看似不起眼,却是决定一道菜成败的关键。我尝试了书中一个“五分钟开胃凉拌腐竹”的做法,效果出奇地好,邻居都来问我是不是去外面学了厨艺。这种将专业知识用最朴实、最易懂的方式呈现出来的能力,是这本书最宝贵的地方,它真正做到了让厨房新手也能轻松上手,做出有“面子”的家常菜。

评分这本书的装帧设计实在让人眼前一亮,封面那种带着岁月沉淀感的米黄色调,配合着烫金的书名和作者信息,拿在手里就有一种莫名的亲切感和厚重感。我特别喜欢它内页的纸张选择,那种微微带点纹理的哑光纸,不仅阅读起来不反光,而且即便是油乎乎的手指不小心碰到了,也相对容易清理,这点对于烹饪书籍来说简直是太贴心了。更别提那些高清的彩图了,每一张菜肴的照片都拍得极具食欲,光影的运用恰到好处,让你仿佛能闻到那股香气。我记得我当时在书店里翻到关于酱料调制的那一章节时,光是看着那些图片和文字描述,口水就已经开始分泌了。这本书的排版也做得非常讲究,字体大小适中,段落间距合理,即便是长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。看得出来,出版方在制作过程中是下了大功夫的,绝对不是那种随便印印就拿出来糊弄读者的普通食谱,它更像是一件可以长期珍藏的厨房艺术品。

评分这本书的作者在文字中流露出的那种对食材的敬畏和对生活的热爱,是这本书最难能可贵的一点,也是我愿意反复翻阅它的深层原因。很多菜谱的文字描述都非常平实,不带过多的夸张,但字里行间却能感受到那种将家常味道做到极致的匠人精神。比如,在介绍一道看似简单的酱菜时,作者会提及她小时候在某个特定季节吃到的味道,并努力通过文字和配方去还原那种记忆中的“本味”。这让我意识到,做菜不仅仅是技术的堆砌,更是情感的传递和文化的延续。每次我按照书中的指引完成一道菜,心里都会涌起一种满足感,那不仅仅是填饱了肚子,更像是和作者进行了一场跨越时空的、关于美味和生活的对话。这种充满温度的文字,让这本书从一本工具书,升华为一本可以伴随我成长的生活伙伴。

评分这本书的逻辑结构安排得非常有层次感,它没有像传统食谱那样把所有菜式混在一起,而是非常清晰地划分了几个大的主题,比如“清爽开胃系列”、“酸辣过瘾系列”、“麻辣回香系列”等等,让读者可以根据自己的即时口味偏好进行选择。更妙的是,在每一个主题的开篇,作者都会用一段简短的文字来描绘该类菜肴的地域风味特点或者适合的食用场景,比如“适合夏日午后消暑解腻的几道佳品”。我个人对“香料的基底搭配”那一部分印象极其深刻,它详细列出了几种基础复合香料的制作方法,并且标注了它们各自最适合的肉类和蔬菜,这让我不再是盲目地往菜里扔香料,而是有目的地去调配风味。这种由宏观到微观,再到具体实践的编排方式,让学习过程变得系统而流畅,完全不像是在阅读一本枯燥的菜谱,倒像是在上烹饪理论课,却充满了实战的乐趣。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有