具体描述

基本信息

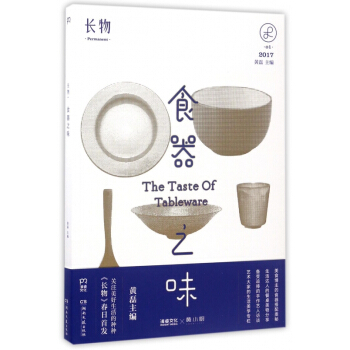

- 商品名称:食器之味(长物2017)

- 作者:编者:黄磊

- 定价:56

- 出版社:湖南文艺

- ISBN号:9787540479237

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-04-01

- 印刷时间:2017-04-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:181

- 字数:100千字

编辑推荐语

黄磊主编的《长物01:食器之味》关注餐桌上的日常美学——美好的食器让食物有*好的呈现方式,*让饮食这一重要的生活事务*具美感。主要内容包括—— 识器:从三百万年前出发,追踪觅迹,寻找中国食器功用和审美的历史演进; 藏器:食器收集达人打开自家橱柜,与你分享来自五洲四洋的私藏美器; 日用:让食物看起来*美味的食器搭配宝典,让日常生活*有韵味; 造物:专访中外手作艺人,探讨食器内凝聚的创造美学和生活哲学。

内容提要

《食器之味》是黄磊个人品牌——“黄小厨”生 活美学与浦睿文化合作推出的生活类MOOK书,一共四 期。系列主要分享关于文艺生活的小确幸,包括食谱 、品酒、收藏、旅行、手作等等。《食器之味》由黄 磊老师参策划,包括当期主题、方向和约稿对象等。

浦睿文化进行策划、采写、编辑、出版、发行等,整 合“黄小厨”品牌和浦睿已有的内容资源,定制相关 主题的作品和产品,实现内容资源的*大化呈现。

《长物01:食器之味》的策划主题是“春分”, 以节气线索引导生活美学,呼应中国传统文化。内容 包括食物、家庭、器具、旅行、节气、读书等多方面 ,倡导有质感、有追求的生活方式。

作者简介

黄磊,当了很多年演员、很多年北京电影学院的老师,多年前也曾是歌手,唱过一些到了现在自己还是挺喜欢的歌,演过不少让一些人难忘的戏。至今还在演,还在讲,仍然精力无限,无限好奇,无限地热爱着工作,热爱着朋友和家人,还有美食,认为它们就是人生之中能让人感觉活得质地丰满、滋味美妙的一些存在。 2015年将爱好变成创业,创立生活方式品牌“黄小厨”,“黄小厨”致力于发现有关美食、美器、美好厨房、美好生活的一切美意,用爱心订制幸福厨房的美好日常。

目录

Prelude前奏:生活的滋味

Clue线索

食器进化史

食器即礼仪(青铜时代)

金樽清酒,玉盘珍馐(唐)

满酌青瓷杯,醉卧白石枕(宋)

走向雍容的时代(元明清)

Daily日用

再有名的食器,不断被使用才有意义

与器物一起成长

北欧的中古器之味

我只是想和器物们**相处

中古厨房里的旧食光

皿之味 日本古窑之旅

在日本“淘器”

一只碟,一个碗,一口锅

餐桌上的的日用艺术

寻找随时间流逝依然历久弥新的食器

相看两不厌的食器

*适合自己生活的器物

老物新用的古董食器

形而下为器

美物抵心的手作

器是人与人交流的媒介

发现器物,发现自己

Creator造物

三谷龙二·生活的轮廓

老白、方圆夫妇·漆器的无限可能

史哲·创造,是***的事

赤木明登·漆“涂物”丰富了生活

浦谷兵刚·做可以吃的筷子

黄强·器物的服务之心

刘其弈、陈知音·器物,等待被发现

Column专栏

赖声川:生活与艺术

吴湘云:物的审美生活

田沁鑫:美食如戏

张佳玮:北大路鲁山人——为料理而艺术的人

用户评价

这本书的文字功底是毋庸置疑的,但更让我印象深刻的是它所构建的那个“有格调”的品味世界。它不是那种高高在上、拒人于千里之外的精英主义作品,而是用一种非常平易近人,但又极富文化底蕴的方式,引导读者去重新审视日常。我特别欣赏作者对于“生活中的不完美之美”的捕捉,比如那些带有烧制过程中自然产生的窑变、或是不规则手捏痕迹的器物,在作者笔下,这些瑕疵反而成了独一无二的印记,是机器无法复制的“灵魂”。这种对“物哀”美学的巧妙运用,让整本书洋溢着一种温暖而略带伤感的怀旧情调。每次翻阅,都像是被邀请到一位品味极高的老友家中做客,听他娓娓道来那些关于木料、关于青花、关于铜锈的故事,让人心安。

评分这本关于饮食文化的书简直是为我这种从小就对餐桌上的器皿着迷的人量身定做的。作者的笔触细腻得像是在描摹一件古董瓷器上的釉色,每一个关于器皿的描述都充满了历史的厚重感和手工艺人的匠心。我特别喜欢书中探讨的“器为境,食为情”的观点,它让我意识到,我们吃饭时所用的盘子、碗、筷子,绝不仅仅是盛放食物的工具,它们是承载着文化、情感和生活哲学的载体。记得有一章专门讲了不同地域的陶土如何影响了茶具的质感和茶汤的味道,那种对细节的执着让人肃然起敬。读完后,我再去使用家里的餐具时,总会多一份敬畏之心,仿佛触摸到了那些逝去的匠人和他们背后的故事。书中的配图也极为讲究,每一张照片都像是一幅静物油画,光影、纹理的处理恰到好处,极大地提升了阅读的愉悦感。对于想深入了解餐桌美学的人来说,这本书提供了一个非常扎实且富有诗意的切入点。

评分我通常很少读这种偏向“物志”类的书籍,但《食器之味》的独特之处在于,它成功地将“器物鉴赏”与“生活哲学”紧密地编织在一起。它不仅仅是在教你如何分辨一个碗是官窑还是民窑,它更深层次地在探讨,当一个人拥有了精美的器物之后,他的生活态度会发生怎样的转变?作者在描述那些由精湛工艺制成的器皿时,所流露出的那种尊重和热爱,会感染到屏幕前的读者。我印象最深的是一个关于“餐具的噪音”的段落,作者分析了不同材质的勺子敲击盘子时发出的声音差异,以及这种声音如何影响用餐者的心情和对食物的感知。这种极度细微的观察,简直是达到了“物我两忘”的境界,展现了作者深厚的观察功力和极高的敏感度。

评分说实话,我一开始抱着一种“又一本老生常谈的饮食散文集”的心态打开这本书的,没想到它却给了我一个全新的视角。这本书最出彩的地方在于,它没有过多地纠缠于菜肴本身的烹饪技巧,而是将焦点牢牢地锁定在了那些常常被忽略的“配角”身上——那些盛放食物的器皿。作者的叙事方式非常跳跃且富有灵性,时而是严谨的考据,剖析某个朝代的官窑特征;时而又变得非常个人化,讲述自己在外旅行时,如何因为一个不起眼的碗而爱上一座城市。这种文体的切换处理得非常自然,使得全书读起来丝毫不枯燥。尤其是一些关于“器物与时间”的探讨,让我深思:为什么有些器型能够流传千年而不衰?这背后蕴含的是一种超越时代的审美共识,还是人类对某种特定功能形态的本能偏好?这本书无疑是激发了我进行更多跨学科思考的一剂良药。

评分如果用一个词来概括这本书带给我的感受,那就是“沉浸感”。阅读的过程,就像是进行了一次穿越时空的物质之旅。作者的叙事节奏掌握得非常娴熟,他总能在你快要被复杂的历史年代信息绕晕时,及时地抛出一个关于日常生活的场景作为缓冲。比如,他会从一个宋代定窑的白碗的制作工艺讲起,然后瞬间拉回到现代某个精致早午餐的画面中,让你清晰地感受到时间在器物上的流淌。这本书对材料的探讨尤为精彩,无论是粗粝的砂岩,还是温润的羊脂玉,作者都能用极富画面感的语言描摹出它们在光线下呈现出的细微变化。看完后,我立刻上楼把我收藏的一些旧陶罐拿出来,对着窗外的阳光仔细端详了半天,那种被唤醒的对“质感”的迷恋,是这本书带来的最直接的收获。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有