具体描述

基本信息

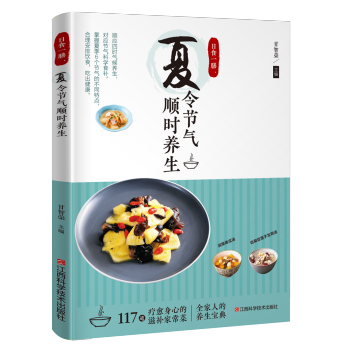

书名:新编实用家伙藏菜全集

定价:29.80元

作者:李文静

出版社:汕头大学出版社

出版日期:2009-01-01

ISBN:9787811204490

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.622kg

编辑推荐

简单食材做出心动美味,厨房新手变身家常大厨

买得着 吃得起 学得会 做得成

东西南北中,美食全包括

兼顾不同地域、不同口味、不同饮食习惯人群的个性需求,全面涵盖了凉菜、热菜、主食甜点、汤羹等l001种家常美味。

健康和美味,一个不能少

针对现代人方便快捷、健康、美味的三合一要求,淘汰部分不符合现代 饮食习惯和健康标准的菜肴,保留传统经典名菜,补充多种营养和美味兼顾

简单又省钱,快速又省心

针对家常烹饪的实际需要,选择的都是*常见的食材和调料,用*简单*方便的烹调方式做出*适合你的美味。

烹饪小窍门,贴心更超值

针对烹饪中需要注意的难点、重点,设置爱心贴士,答疑解惑,并附有常用烹饪技法的详细解说。

分类更科学,查找不费力

针对读者的阅读和查找习惯,将所有菜肴分为4大类、l8小类,方便读者快速准确地 找到自己喜爱的菜肴。

涵盖4大饮食门类:116道清爽凉;571道暖胃胃热菜;153道主食甜点;161道滋补汤羹。

内容提要

《新编实用家常莱全集》包罗千余道。实用莱肴,将家常下厨基本、常见、易上手、实惠的冷菜、热菜、主食、甜点、汤羹一网打尽。无论你喜欢东南西北、甜辣酸成哪一种口味,都可以按照书中的烹饪方法,亲手做出健康美味的中意莱肴。

除此之外,《新编实用家常莱全集》设置了爱心贴士,为你解答家常烹饪中需要注意的问题,提示各种食物对人体的养生功效。即使是零起点的厨房新手也不用担心,常用烹饪技法详细解读14种厨房基本功,让你在厨房更轻松、更方便地做出家人喜爱的莱肴。

看完这本书,别说你不是厨中高手。

目录

凉菜篇

蔬菜类

拍黄瓜

糖醋黄瓜

娃娃菜

卤花生

老醋花生

五香花生

爽口花生米

西芹花生米

菠菜拌花生

海带五香豆

凉拌海带

凉拌白菜心

凉拌菠菜

凉拌菜花

凉拌山药

凉拌苦瓜

凉拌木耳

凉拌茭白

凉拌蕨菜

三鲜蛋卷

鸡蛋沙拉

三色蛋

溏心蛋

菠菜拌蛋皮

五彩菠菜

麻辣凉粉

荞凉粉

金针菇火腿丝

清拌金针菇

糖醋拌三丝

番茄拌生菜

三丝生菜

脆口三色

香辣瓜丝

腐竹拌粉条

芥末西芹

什锦西芹

红椒拌藕片

五彩藕丝

酸梅藕片

桂花糖藕

糖醋莲藕

浇汁鲜藕

冰糖莲子

葱姜炝菜心

黄豆拌雪菜

珊瑚白菜

糖醋辣白菜

凉拌莴苣

炝拌苦瓜

鱼香苦瓜丝

香菜萝卜丝

糖醋心里美

糖拌番茄

木耳西瓜皮

蒜泥茄子

蒜泥菠菜

海米油菜

甜酸山药

柴把山药

……

热菜篇

滋补汤羹篇

主食甜点篇

附录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

说实话,我最初对这种名字里带有“全集”二字的图书抱有一定的怀疑,总觉得它们往往为了凑数而显得内容冗杂、重点不突出。然而,这本书完全颠覆了我的看法。它的“全”体现在广度惊人,但它的“精”却体现在深度惊人。我注意到,它收录了一些在现代菜谱中几乎绝迹的、带有浓厚地方色彩的小吃制作方法,而且这些方法描述得非常地道,语言风格带着浓郁的烟火气,读起来仿佛能闻到街角的香味。这种对地方风味的尊重和记录,让这本书的价值远超一本普通的食谱,更像是一部流动的民间饮食文化史。即便是那些看似家常的小菜,作者也加入了关于食材来源地民俗的介绍,使得每一次尝试制作都变成了一次小小的文化探险。这本书成功地在宏大的体系构建和微观的地方细节捕捉之间找到了一个完美的平衡点,让人在享受烹饪乐趣的同时,也感受到了历史的厚重。

评分这本书的章节逻辑设置简直是教科书级别的典范,它没有按照传统的“热菜”、“凉菜”来划分,而是采取了一种更加贴近实际操作和季节更迭的编排方式。我尤其喜欢它开篇几章对于“基础功法”的梳理,那部分内容详略得当,既不会让你感到枯燥乏味,又能确保读者打下坚实的基础。举个例子,关于刀工的部分,它不是简单地画个图让你模仿,而是详细分析了每一种刀法对食材纤维的切割效果,以及这种切割方式如何影响烹饪过程中的受热均匀度。读完后,我尝试按照书里的建议调整了常用的切法,效果立竿见影。另外,书中对于“火候的掌控”的描述,更是妙笔生花,它没有用模糊的“大火”、“中火”,而是结合了燃材的种类和锅具的材质来定义火力的强弱变化,这种与时俱进的细节考量,足见作者的经验之丰富,绝非纸上谈兵。

评分从一个长期关注烹饪教学的观察者的角度来看,这本书的叙事风格是一种非常罕见且令人耳目一新的存在。它摒弃了那种居高临下的说教口吻,而是采用了一种非常平易近人、像是资深前辈在耳边细细传授的语气。整本书读下来,完全没有压力感,反而充满了探索的乐趣。尤其是那些复杂的、传统上被认为难以掌握的技巧,作者总能用非常形象的比喻来解释其原理。比如,解释如何判断油温是否恰当时,它没有直接给出温度计的数值,而是描述了投入少量面粉后产生的气泡形态,这种基于经验的直观描述,对于初学者来说比冰冷的数字更有帮助。此外,书中关于食材搭配的章节,也充满了哲学的思辨,它讨论的不是简单的味道互补,而是如何通过食材的“阴阳平衡”来实现整体口感的和谐统一。这种深入到哲学层面的探讨,让这本书超越了单纯的工具书范畴,变成了一本能够启发思考的生活艺术指南。

评分我对那些追求“快餐式”知识的读物一直抱有警惕,而这本我愿意称之为“百科”的家伙,完全没有那种浮躁的气息。它真正做到了深入骨髓的“实用”,但这种实用不是简单罗列步骤,而是建立在一套完整的方法论之上的。我翻阅了其中关于食材预处理的那几章,发现作者对不同季节、不同产地食材的处理侧重都有详尽的阐述,这绝非三两天就能总结出来的经验。比如,它详细比较了不同地区对某种传统调味料的微小差异及其对最终风味的影响,这种细致入微的对比分析,让人不得不佩服作者的田野调查之深入。更让我惊喜的是,它不仅关注“如何做”,更关注“为什么这么做”,很多看似繁琐的步骤,背后都有着科学或者历史的逻辑支撑。读完后,我感觉自己对烹饪的理解提升到了一个新的维度,不再是机械地模仿,而是开始理解背后的“道”。这种由表及里、由浅入深的讲解方式,对于任何想从“会做菜”跃升到“懂烹饪”的人来说,都是一座宝库。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种沉稳中带着一丝复古的气息,纸张的质感摸上去也很舒服,不像有些盗版书那样轻飘飘的,拿在手里沉甸甸的,感觉就很有分量。我最欣赏的是它对于传统技艺的尊重,从目录的排版到章节的划分,都体现出一种对烹饪历史的敬畏感。书里插图的选取也很有讲究,那些老照片或者手绘的图样,不仅是视觉上的享受,更是对过去生活的一种回溯。我记得有几页专门讲了古代厨具的演变,细节描绘得非常到位,让我这个非专业人士也能感受到其中蕴含的匠心。而且,很多菜谱的字体选择也很有年代感,阅读起来有一种穿越时空的错觉,这在当今很多追求极简风格的图书中是很少见的。总体而言,这本书的出版方显然是花了大心思在实体书的制作上,光是作为藏品放在书架上,也是一件赏心悦目之事,它的存在本身就为“实用”二字增添了一份厚重的文化底蕴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![茶经续茶经(精) 9787515821184 [唐] 陆羽,[清] 陆延灿 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30078261900/5b40d6f6Ncdc96bba.jpg)