具体描述

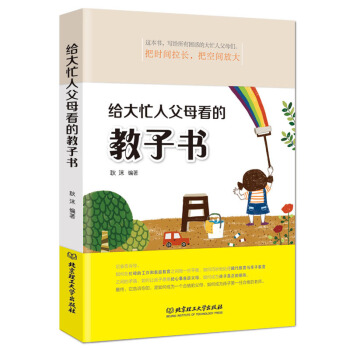

| 书名: | 给大忙人父母看的教子书 | ||

| 作者: | 耿沫 著 | 开本: | 16开 |

| : | 35.00元 | 页数: | 232 |

| ISBN: | 9787568221504 | 版次: | 1 |

| 出版社: | 北京理工大学出版社 | 出版时间 | 2016-07-01 |

1.父母再忙,也不能缺席孩子的教育。家庭教育有规律可循,有技巧可学,这本书为父母们答疑、解惑、支招,让大忙人父母也可以在家庭教育中游刃有余。

2.成长不能等待,孩子天长大,变化也越来越多,父母一不留神,和孩子之间的鸿沟就难以逾越了,抓住现在每一分钟,拉近子关系,不留遗憾。

3.文中设置的“给大忙人父母敲敲警钟”和“给大忙人父母的教子备忘录”重点归纳,突出提醒,更可让大忙人父母快速掌握教子精华。

章 孩子敏感内向,忙碌的你发现了吗?

节 慎用“命令式教育”……002

第二节 教育不只属于父母中的一方……008

第三节 帮孩子结交几个好朋友……013

第四节 孩子的朋友是父母……017

第五节 隔代教育:不能无条件满足……021

第六节 改变内向的孩子,先改变内向的自己……025

第二章 大忙人教子,千万不能讲效率

节 没有“神童”,也没有“速成”……030

第二节 教育方法不能完全复制……034

第三节 急于求成只会适得其反……038

第四节 给孩子喘息的机会……042

第五节 找准问题所在……046

第六节 换位思考,效率和感受哪个更重要……051

第三章 挫折教育:锻炼孩子强大的内心

节 要舍得让孩子早吃苦……056

第二节 拒绝孩子不合理的要求……061

第三节 不要“替他做”,要“让他做”……066

第四节 尝试“失败”的滋味……071

第五节 让孩子学会控制自己的情绪……075

第六节 勇敢面对生命中的逆境……079

第四章 培养孩子的安全感:让孩子摆脱孤独、害怕与焦虑

节 童年时期的安全感……084

第二节 教育中的安全感……090

第三节 不要对孩子说谎……093

第四节 教育不是恐吓……097

第五节 无条件地接受你的孩子……101

第五章 安全必修课:大忙人父母要教会孩子自我保护

节 培养孩子的基本生存能力……106

第二节 培养孩子的应变能力……111

第三节 培养孩子的危机意识……115

第四节 让孩子知道什么是性侵害……119

第五节 突发安全事故如何自救……124

第六章 较劲不如交心,对抗不如对话:大忙人父母撞上青春期孩子

节 关爱不等于唠叨……132

第二节 逆反不是男孩的错……136

第三节 青春期的女生爱美丽……140

第四节 学会用合适的表达方式来交心……143

第七章 花点时间去了解孩子:只有懂孩子才能更好地去爱孩子

节 先做孩子,再做大人……148

第二节 和孩子来一次角色互换……152

第三节 你说,我听……156

第四节 了解孩子的特殊语言……159

第五节 珍惜孩子表达爱的方式……164

第八章 的沟通:大忙人父母应该懂的心理法则

节 读懂孩子的需要……170

第二节 平等和公平的法则……173

第三节 尊重孩子,他有自己的节奏……177

第四节 孩子的自信来自家长的欣赏……181

第五节 教育过程中不能放弃原则……185

第九章 “培养”更是“陪养”:大忙人父母这样陪孩子

节 陪伴不是假日里的“集中补课”……190

第二节 子陪伴是引导不是逼迫……194

第三节 陪伴是共同成长……197

第四节 心灵陪伴很重要……200

第十章 每天挤出10分钟的子时光:胜过一整天的无效陪伴

节 关灯捉迷藏——改变孩子胆小怕黑的性格……204

第二节 我是演说家——改变孩子自卑的性格……208

第三节 橡皮泥蛋糕——培养孩子的动手能力……212

第四节 一起来照顾一株植物——培养孩子的责任心……216

第五节 我眼中的爸爸妈妈——了解孩子的内心……220

本书关注大忙人父母的教子问题,考虑到大忙人家庭的现实问题,选取大忙人父母关注度较高的热点问题和容易产生的教育误区;分析这种家庭的孩子普遍存在的安全感缺失、青春期问题、无法和父母沟通等问题;为父母答疑解惑支招,让大忙人父母也可以在家庭教育中游刃有余。

精彩导读节慎用“命令式教育”

下命令不如讲道理,别用“命令”毁掉孩子的成长。

现在一般的家庭,父母双方都忙于工作,承受着来自家庭和社会的双重压力,属于自己的时间越来越少。在这样的情况下,大忙人父母很容易把工作环境中的不良情绪带回家,尤其是在教育孩子的时候,很难做到平和,恨不得用一句话把十件事都解决掉,以便可以让自己多休息一下。于是“命令式教育”就成为大忙人父母们常用的教育方式。

有一些家长,自己从小所受的教育就是“命令式教育”,等他们为人父母了,不由自主地又将这些方法拿起来用。可是,这种“命令式教育”是不是真的起到了作用,达到了教育的目的,子关系在这个过程中是否更融洽了?

有关调查报告显示,只有在擅长沟通的家庭中,父母和孩子讲道理的时间超过沟通时间的1/3,而绝大部分家庭都是“命令式教育”,而在这其中,“口头命令式”又占了40%以上。另一项调研发现,在近1500个母子对话中,“讲道理”的对话只占8%,告诉孩子“应该做什么事”的只占了9%。在孩子的成长中,“命令式教育”随时随地都在发生,但效果如何?

情景一:

星期天的早上,明宇被妈妈催着起床。妈妈命令他去摆碗筷,可他趴在沙发上不想动,等妈妈端了饭菜出来,他还保持着原状。妈妈只好自己把碗筷摆放好。

情景二:

明宇刚准备吃饭,楼下传来一阵鞭炮和锣鼓声,他放下碗就往阳台跑。妈妈在后面喊他:“明宇回来,吃完饭再去看!”明宇就像没听到一样,眨眼就跑到阳台上,趴在那往下看。原来是有人结婚,迎的车队正热闹地往小区外走,明宇看得津津有味。妈妈不停地催他:“不要在吃饭的时候做其他事情!”可明宇却一直等到车队走得没影儿了才磨蹭着回到餐桌吃饭。

情景三:

上午明宇和同学去踢球,中午回来时累得扑倒在沙发上一动不动。这时爸爸甩给他一张钞票:“儿子,去给爸买盒烟回来。”明宇哼哼着不想去,爸爸一瞪眼:“还不去?”他不敢反抗,只好不情愿地往外走,边走还边低声嘀咕着。

看到这里,相信有不少家长也在连连点头“我家孩子就是这样!”“是啊,说了什么都不听!”“就是干了也是一千一万个不乐意!”家长们想想,为什么会是这样,到底是家长的命令错了还是孩子的表现错了?

以上例子中家长使用的就是典型的“命令式家庭教育”,从中我们可以看出“命令式家庭教育”存在这样几个问题:

1 令出不行。

妈妈让明宇摆碗筷,但是明宇并没有按照妈妈的命令去做,这样的命令并没有被执行,是无效的。

2 令禁不止。

明宇不吃早饭跑去看热闹的车队,妈妈提醒他“饭会凉”,明宇却坚持要等车队离开才回到餐桌,完全无视了妈妈“禁止在吃饭时做其他事情”的命令,禁止的命令也是无效的。

3 不情愿地接受命令。

由于父的威严,明宇不得不接受父的命令去买烟,但实际上他已经很累了,所以他是有抱怨的。

从这几个问题可以分析得出,“命令式教育”不是孩子欢迎的教育方式,也不是有成效的教育方法,达不到教育的目的,甚至还可能产生其他的教育问题。家长会说:“孩子太淘气了,根本就不听我的!”“现在的孩子一个个的都是人精,这么小就不了,长大怎么办呢?”“像他爸那脾气,孩子再不,几个巴掌就抡过去了!”

说了不听,骂了没用,再不行就打。很多家长从“命令式家庭教育”直接升级成了“家庭暴力”,孩子的表现却没有得到根本的改观。问题到底出在哪里呢?

原因一:家长没有划清“命令”和“协商”的界线。

上文事例中,妈妈命令明宇去摆碗筷,当时明宇还处于半睡半醒的状态,根本不想动,当然也就没有执行妈妈的命令。如果这是妈妈的“命令”,那么妈妈就该要求他必须去做。可是妈妈其实只是商量的意思,只不过是用命令的口气说出来了,明宇没有做,妈妈也没有强求。这样一来,明宇就会认为,妈妈的命令是可以不执行的,而没有意识到这件事是妈妈在和他协商,这会造成他对“命令”这一概念的错误认识。

原因二:令禁不止不如没有命令。

为了让明宇专心吃饭,妈妈命令他在吃饭的时候不能做其他的事情,但是明宇却跑去看迎的车队,完全不顾妈妈的一再催促。妈妈在明宇不听劝阻的时候没有强行制止,更没有事后的惩罚,这就让明宇认为,即使是“不许……”“禁止……”这类的命令也是可以不听从的,也不会受罚,那么,妈妈的命令就完全失去了性,以后妈妈再下什么命令也都没有作用了。

原因三:不了解孩子的实际情况而下令,引起孩子的抱怨甚至逆反。

事例中明宇的爸爸让已经很累的明宇去买烟,明宇畏惧爸爸的不得不做,但他的心里非常不舒服。孩子小的时候可能只是抱怨,不敢反抗,等到了青春期可能表现出来的就是逆反,和家长专门对着干。他们这样做往往是因为父母没有顾及他们的感受,只是一味地“命令”。

那么,完全的孩子就好吗?请大家看下面这个例子。

晓天是妈妈的骄傲,许多家长都羡慕晓天是个“的好孩子”,妈妈说什么他都严格地去执行,不管是学习计划还是外出游玩的安排,只要妈妈定下来了,晓天从来都没有意见。晓天从小学开始就成绩优异,一直考到了硕士,为了让晓天专心学习,他的生活起居、对外联系全部由妈妈一手包办,可是谁也没有想到,等晓天真正走上了工作岗位才发现自己成了毫无主见,只会读书的“书呆子”。这时候晓天的妈妈可真是欲哭无泪了!

没有不爱孩子的父母,没有不希望孩子成长的家长,不的孩子让父母头疼,太的孩子又没有主见,如何解决这个问题呢?

不管是的孩子还是不的孩子,“命令式教育”都不是一个“”的好方法,要根据实际情况适当运用。

1 慎用“命令式教育”。

在家庭教育中并不是不可以用“命令”的方式,但是一定要“慎用”。命令是一方对另一方下达的强制性指令,听令的一方必须按要求执行,如果不执行就要受到惩罚。在家庭教育中,父母尽量不要用命令的方式跟孩子说话,一来避免泛用,使命令的性弱;二来避免命令得不到良好的执行,使子关系疏远。

2 命令式教育要么不用,要用就要严格执行。

事例中明宇不听妈妈的劝阻,在吃饭时跑去看车队的情况,妈妈一定要当场指出他的错误,并强行制止他的行为。只有阻止了他的行为,才能让他认识到这样做是不对的,下次不可以再这样做。但是考虑到孩子好奇的天性,妈妈可以让他去了解一下外面到底发生了什么,满足一下孩子的好奇心,但要适可而止。如果强行阻止不了,就要加上惩罚,让孩子清楚,做了不应该做的事情就要受罚,这是原则,不允许违反。

对于早餐时摆碗筷这种事,如果妈妈只是商量的意思,那就不要用命令的口气,而是要用温和的语气来表达。同时也要考虑到孩子的情况,充分考虑孩子的感受,避免出现命令已经发出,却得不到执行的情况。

3 父母的命令有可能扼杀掉孩子的自我意识。

“完全的孩子不如会顶嘴的孩子”。美国加州大学伯克利分校针对孩子接受不同教育对智力发育的影响进行统计分析,得出了这样的结论:虽然跟孩子讲道理要花费更多的时间,但是这有利于促进孩子智力的成长,因为在讲道理的过程中能够更有效地激发孩子更复杂的思考模式,同时促进孩子语言的发展。反之,常用命令的方式来教育孩子,将制约孩子的智力发展,甚至扼杀掉孩子的自我意识,完全改变孩子的性格特征。

思考和成长是相伴而行的,如果家长用“命令式教育”扼杀了孩子思考的权力,那他将无法健康成长;但如果家长完全放任不管,孩子又可能会变得无法无天。真正聪明的家长会张弛结合,有规矩无严苛,让孩子在有尺度的自由中快乐地成长。

给大忙人父母敲敲警钟:

孩子的成长是个复杂的过程,要给孩子立规矩,让他知道什么可行什么不可行,但是也不能让孩子成为唯命是从的“呆子”。家长要慎用“命令式教育”,多一分耐心,多一次沟通,多让孩子主动打开思考模式,才能让孩子在未来的路上,走得踏实而不呆板,勇敢而不鲁莽。

给大忙人父母的子备忘录:

1 孩子是你生命的延续,不是你的附属品,更不是你的下级,不能任意发号施令。

2 孩子的思想与不同,父母要先让他自己做出决定与分析,不要急于命令他。

3 父母们可以试着换位思考,感受一下总是被别人命令的感觉,下次教育孩子的时候,想想如何更好地表达。

.......

用户评价

这本书的整体设计理念,似乎是想构建一个“支持性社群”的阅读体验,而非孤立的知识传递。这一点从它在讨论“如何处理同伴冲突”时的方法论中体现得淋漓尽致。作者没有把孩子塑造成一个需要被大人时刻修正的“问题个体”,而是将冲突视为孩子学习社交语言的“实践场”。她提供了一整套“冲突调解脚本”,但这些脚本的底层逻辑是培养孩子的“换位思考能力”。其中一个关于“当孩子撒谎时如何应对”的章节,给我留下了极其深刻的印象,它强调了在揭穿谎言之后,更重要的是去探索孩子撒谎背后的恐惧或需求,而不是惩罚行为本身。这种以“连接”为核心的教育观,让我感到非常温暖和被赋能。这本书像是一位经验丰富的朋友,在你迷茫时递过来一盏灯,照亮的不仅是孩子前方的路,更是我们作为父母前进的方向。

评分这本书的叙事风格,简直就像是邻居家那个“别人家的父母”偷偷分享给你的独家秘笈,充满了生活烟火气,完全没有学院派的僵硬感。我尤其对作者在讨论“界限感建立”时所采取的策略印象深刻。很多育儿书会强调规则的绝对性,但这本书却非常人性化地指出,规则的建立需要弹性,需要与孩子的年龄和理解力同步升级。作者举了一个她自己处理“玩具分享”问题的例子,她没有直接没收玩具,而是设计了一个“轮值共享日历”,让孩子通过直观的视觉工具来理解“等待”和“尊重他人所有权”的含义。这个案例的细节描绘得惟妙惟肖,让我清晰地看到了操作的每一步。读到这里,我忍不住笑了出来,因为这恰恰是我之前处理类似问题时最容易出错的地方——要么是息事宁人,要么是简单粗暴地命令,都未能触及孩子内心对“拥有”和“规则”的认知建立,这本书真正做到了深入浅出,直击痛点。

评分我发现这本书最大的价值,在于它超越了单纯的“技巧传授”,而是引导我进行深层次的自我反思。在读到关于“父母情绪管理”的那几章时,我感到一种强烈的震撼。作者笔锋一转,开始探讨父母自身的“未被满足的需求”是如何投射到孩子身上的。这种叙述方式是相当大胆和深刻的,它迫使我正视自己童年的一些阴影和现在为人父母时的焦虑来源。它不是在指责,而是在温柔地邀请你,先照顾好自己的情绪内核,才能为孩子提供一个稳定的港湾。我尤其喜欢其中一个观点,即“高质量的陪伴,首先是高质量的自我陪伴”,这句话让我停下来思考了很久。我开始有意识地记录自己一天中的情绪波动,并尝试在感到压力过大时,给自己一个十分钟的“情感真空期”,而不是立刻迁怒于孩子。这本书的深层哲学意义,远超出了我对一本“育儿工具书”的期待。

评分我是一个典型的“职场妈妈”,时间永远是奢侈品,每天在公司和家里之间像个陀螺一样转,所以我对任何声称能“高效育儿”的书籍都抱有十二分的警惕。然而,这本书的结构安排却非常尊重我的时间限制。它不像某些育儿大部头那样,动辄就是长篇累牍的心理学溯源或者复杂的理论模型。这本书的精妙之处在于,它将复杂的儿童发展阶段划分得极为精细,并且针对每一个阶段,都提炼出了“今日必做清单”和“避雷指南”。我最喜欢的是它“碎片化学习”的设计,很多章节的篇幅控制在十分钟阅读量内,非常适合我在通勤路上或者深夜孩子睡着后利用零碎时间来吸收。尤其是书中关于“如何与青少年有效沟通”的那一小节,它用非常精炼的语言总结了“提问的艺术”,提倡多用开放式引导而非封闭式审问,这个观点我读完后立刻摘抄到了我的工作笔记本上,因为它不仅适用于教育孩子,对改善我与同事间的沟通都有奇效,这简直是物超所值的一本指南。

评分这本书的封面设计得非常朴实,没有那种花里胡哨的图案,反而给人一种沉稳踏实的感觉,这正是我在寻找育儿书籍时最看重的特质。我花了整整一个下午的时间,泡在书店里,翻阅了不下二十本同类型的书籍,最终还是被这一本吸引住了。它的排版非常清晰,大段的文字之间穿插着一些简短的案例分析,让人感觉作者是在跟你进行一场真诚的对话,而不是高高在上的理论灌输。我特别欣赏作者在介绍如何处理孩子“小脾气”那一章中所采用的“情景再现”的手法,作者没有直接给出“应该怎么做”的标准答案,而是详细描述了父母在特定情境下的内心挣扎和孩子可能出现的反应链,这让我感觉自己不是在读一本教材,而是在照镜子,看到了自己日常教育中的盲点。比如,关于“如何应对孩子在公共场合的哭闹”,书里提到的那个关于“‘共情暂停’三步法”的技巧,我回家后立刻尝试了,效果出奇地好,孩子的情绪竟然真的在我的引导下平复了许多,这比那些空泛的“多倾听”、“多理解”的口号实在太多了,这本书的实用性,在这一点上,我必须打一个大大的五星。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有