具体描述

基本信息

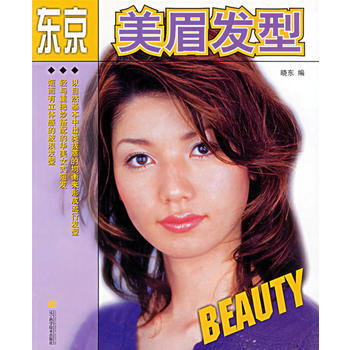

书名:东京美眉发型

定价:48.00元

作者:晓东

出版社:辽宁科学技术出版社

出版日期:2003-06-01

ISBN:9787538138368

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

本书收集了东京时尚靓女发式多款,详尽介绍了修剪方法与技术要领,是发艺设计专业人士和爱美青年女子的理想发型设计资料。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

最近接触到一本关于自然界复杂系统适应性的科普读物,其叙事风格非常独特,更像是一部自然纪录片的文字版脚本。这本书主要围绕着“冗余性”和“韧性”这两个核心概念展开,解释了为什么在看似脆弱的生态系统中,生命能够一次次从灾难中恢复过来。作者以珊瑚礁生态系统为例,详细描述了不同物种如何共享资源,即便某个关键物种数量锐减,其他物种也能在短期内填补功能空白,维持系统的基本运转。最引人注目的是,书中将这种生物学概念巧妙地类比到现代城市基础设施和互联网架构的抗风险设计上,提出了一个颇具启发性的观点:过度追求效率必然牺牲韧性,而适度的“浪费”(即冗余备份)才是保证长期存活的关键。这本书的语言充满了画面感,仿佛能让人身临其境地观察到微生物之间的合作与竞争,是一本兼具科学深度和哲学思考的佳作,读后对“稳定”的理解上升到了一个新的层次。

评分我一直对那些探讨哲学与日常伦理交叉点的书籍情有独钟,而手上这本关于“沉默的权力”的论述,恰好击中了我的兴趣点。这本书并非直接批评不说话的人,而是深入解析了在社交互动中,不表达本身也是一种强有力的信息传递方式。作者通过分析法庭上的证人、商业谈判桌上的对手,乃至家庭关系中的隐忍,构建了一个复杂的“沉默博弈模型”。它探讨了在信息不对称的环境下,保持缄默是防御、是试探,还是一种蓄意的操纵。书中的案例分析非常精妙,尤其是对非语言信号和语言内容的权重分析,让人在日常交流中时刻保持警醒。读完后,我开始重新审视自己与他人的对话方式,那些我以为是“礼貌性沉默”的瞬间,可能在他人眼中传递了完全不同的信号。这本书没有提供简单的答案,而是提供了一种更高阶的解读框架,帮助我们更清晰地洞察人际关系中的微妙张力。

评分我对那种讲述个人成长和自我突破的励志作品总是抱持着一种审慎的态度,但手头这本关于时间管理和效率提升的指南,却给我带来了耳目一新的感受。它没有用那些空洞的口号来强迫读者“变得更好”,而是从神经科学和行为心理学的角度,深入剖析了我们拖延的深层原因。书中花了很大篇幅讨论“心流”状态的构建,以及如何通过优化环境设置来减少决策疲劳,这些方法论的支撑非常扎实,读起来让人感到信服。我尝试运用书中的“番茄工作法”变体——“能量周期管理法”——来处理一项复杂的工作任务,效果立竿见影。以前总觉得需要一鼓作气完成,现在学会了根据自身精力波动来分配任务的轻重缓急,效率反而提高了,最重要的是,精神内耗大大减少了。这本书的价值在于,它不是给你鱼,而是教你如何理解自己的“捕鱼”机制,让人能够可持续地保持高效,而不是陷入短暂的“鸡血”状态后迅速衰竭。

评分最近翻阅了一本关于城市生活美学的书籍,虽然不是我平常阅读的类型,但内容却意外地引人入胜。这本书没有宏大的叙事,而是聚焦于那些潜藏在都市肌理中的细微之处,比如清晨第一缕阳光穿过高楼缝隙时的光影变化,或是雨后柏油马路上反射出的霓虹色彩。作者的笔触细腻而富有诗意,总能将最寻常的街景描绘出一种近乎电影画面的质感。我尤其欣赏作者对于“留白”的运用,许多地方只是轻轻带过,却留下了极大的想象空间,让人在阅读后忍不住停下来,走到窗边,重新审视窗外自己所处的环境。它让我意识到,美其实无处不在,只是我们常常被快节奏的生活蒙蔽了双眼,忽略了脚下的砖石、头顶的电线杆以及匆匆而过的陌生人脸上转瞬即逝的表情。这本书更像是一剂慢放生活的良药,提醒着每一个身处喧嚣之中的人,停下来,去感受、去聆听、去捕捉那些稍纵即逝的“瞬间之美”。它不仅仅是一本书,更像是一份邀请函,邀请读者重新与他们生活的这座城市建立起一种更深层次的、充满敬意的连接。

评分最近偶然读到一本关于古代航海史的学术著作,其严谨的治学态度和详实的数据考证令人叹服。这本书的主题是探讨十五世纪末期,在缺乏现代导航技术的背景下,不同文明圈的船只设计如何适应大洋洋流和季风气候。作者似乎跑遍了全球的海洋博物馆和档案馆,书中的插图和图表都标注得极其精确,甚至连不同时期船帆材料的密度变化都有提及。我特别喜欢它对“技术偶然性”的论述,即许多看似伟大的航海成就,往往是几次关键技术缺陷被经验丰富的船长巧妙规避的结果。这颠覆了我过去那种认为技术发展是线性、必然的刻板印象。它展现了一种更具人性化的历史观:英雄主义固然重要,但对环境的深刻理解和对失败的敬畏,才是推动人类探索未知边界的真正动力。对于历史爱好者来说,这本书无疑是一部百科全书式的佳作,它将冰冷的数据与惊心动魄的远航故事完美地融合在一起。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有