具体描述

基本信息

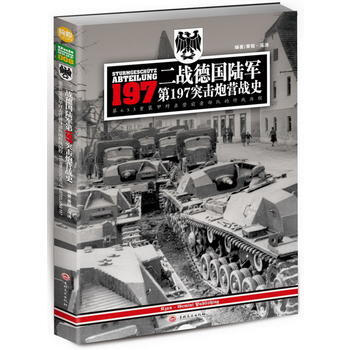

书名:二战德国陆军97突击炮营战史:第653重装甲歼击营前身部队的作战历程

定价:79.80元

作者:黄锴,冯涛

出版社:吉林文史出版社

出版日期:2016-09-01

ISBN:9787547233054

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

二战时期,德国陆军*197突击炮营组建于1940年年底,其装备的三号突击炮,在当时无疑是一种新式武器系统。后在1943年年中被改编为装备“斐迪南”坦克歼击车的*653重装甲歼击营。*197突击炮营存在的时间,基本与德军突击炮早期实战的时间相符,因此可以作为研究德军突击炮实战历史的参考。

《二战德国陆军*197突击炮营战史:*653重装甲歼击营前身部队的作战历程》一书通过参战官兵战时日记、战后回忆,以及大量珍贵的历史照片,客观而真实地还原了该营自1940年初创到1943年改编,所经历的突击炮大决战的精彩场面。

内容提要

《二战德国陆军*197突击炮营战史:*653重装甲歼击营前身部队的作战历程》一书以多位197突击炮营官兵的战时日记、回忆材料和作战报告为线索,真实再现了*197突击炮营的组建经过、训练成军,以及在巴尔干、苏联国境线、乌克兰、克里米亚和东线中部地区的战斗历程。在**程度上填补了德国陆军*197突击炮营和*653重装甲歼击营完整的二战战史。

书中也不乏一些细节性描述,将亲历者的真实记述与历史文件相结合,记录了战争中的人情与人性。既有高层将领的运筹帷幄,也有下级将士的浴血奋战,这两方面的结合构成了有血有肉的历史传奇。士兵的回忆和大量历史照片多方位地呈现出一些激烈战斗场面,让人有一种如临其境的感觉。即便对东线战事了如指掌的读者,也能从中获得新的收益。

目录

前言

章 97突击炮营的组建和训练历程(1940年11月25日至1941年4月6日)

第二章 远征巴尔干以及继续备战时期(1941年4月7日至1941年6月21日)

第三章 乌克兰战记(1941年6月22日至1941年11月20日)

第四章 克里米亚战记(1941年11月16日至1942年7月29日)

第五章 东线中部地区战记(1942年7月30日至1943年1月30日)

第六章 97突击炮营的老兵回忆

第2连的埃里希·施密特霍伊泽的回忆

营部连的汉斯·塔姆斯的回忆

连的维利·齐默尔曼少尉的回忆

第七章 97突击炮营的相关行动报告

第3连从1941年8月13日至16日的行动报告

第2连的维尔纳·萨拉蒙少尉的记录

维尔纳·萨拉蒙少尉就与一列苏军装甲列车交战的行动报告

1942年4月24日的1份与苏军坦克交战的行动报告

在刻赤半岛以及进攻塞瓦斯托波尔的行动报告

第八章 附录

97突击炮营历任营长

1941年4月9日至1943年6月12日,97突击炮营的行动大事记

97突击炮营的金质德意志十字奖章获得者

橡叶饰骑士十字勋章获得者约翰内斯·施皮尔曼少校

第九章 97突击炮营车辆涂装范例

参考文献

作者介绍

黄锴,1985年生,南京人,现从事外贸行业,对“二战”历史有着**浓厚的兴趣,编著有《士兵突击:二战德军653重装甲歼击营战史》(全2册),合编著有《二战德国陆军*654重装甲歼击营官方战史》(全3册)等作品。

冯涛,1986年生于江西广丰,2007年毕业于南昌大学外国语学院德语专业。自2007年起成为军事刊物专职德文翻译,2009年起担任编辑,从事德国军事历史题材翻译、编辑工作。合编著有《意大利空战1943-1945:欧洲软肋上空的殊死争夺》等作品。

文摘

序言

用户评价

这本书的叙事节奏掌握得相当到位,引人入胜,让人一旦翻开就难以放下。作者似乎深谙如何平衡宏大叙事与个体命运的描写。我们不仅看到了战争的残酷和规模,更触摸到了那些身处其中的士兵的内心世界——他们的恐惧、他们的勇气、以及他们对生存的渴望。文字的张力十足,尤其是在描绘激烈交火的场面时,那种紧迫感和冲击力几乎要穿透纸面。它巧妙地穿插了许多未被大众熟知的历史侧面,比如后勤补给的巨大压力、技术革新带来的影响,以及部队内部管理上的挑战。这种多维度的呈现方式,极大地丰富了我们对那个特殊时期德军作战群体的理解。它不是单纯的战绩堆砌,而是一部活生生的、充满血肉的史诗片段。

评分我必须赞扬作者在考据上的严谨态度,这使得整本书的权威性大大提升。许多历史的“常识”在本书的深入挖掘下得到了修正或补充。不同于一些依赖二手资料的通俗读物,这里的每一个关键判断似乎都有着坚实的文献基础支撑。对于我这样一个对细节有较高要求的读者而言,这种可靠性至关重要的。书中对装备型号、序列号乃至特定批次车辆差异的描摹,体现了作者深厚的专业积累。每一次调动、每一次损失,都有着清晰的时间线索和地理坐标。这种对“硬核”数据的驾驭能力,使得本书不仅仅是历史叙事,更像是一份详尽的“技术档案”,为研究者和资深爱好者提供了极高的参考价值。

评分这本书在图文排版和地图制作上的用心程度也值得称道。军事历史作品的质量,很大程度上取决于辅助材料的质量。这里的插图选择非常精良,很多都是首次公开或罕见的珍贵照片,与文字描述完美互补。更重要的是,随附的作战地图清晰明了,标注准确,对于理解复杂的机动作战至关重要。许多专业术语和地点名称都有详尽的注释,极大地降低了阅读门槛,即便是初涉此领域的新读者也能轻松跟上节奏。这种对阅读体验的细致考量,让整个阅读过程变得非常流畅和愉悦。这不仅仅是一本书,更像是一份精心制作的史料汇编。

评分这本聚焦于特定时期和部队的军事历史著作,给我带来了极大的阅读满足感。作者在梳理史料时展现出的细致入微令人赞叹。阅读过程中,仿佛置身于那个硝烟弥漫的年代,亲眼见证了那支部队从诞生到壮大的每一步。书中对战术演变、人员构成以及武器装备的描述都极其扎实,绝非泛泛而谈。尤其是对于一些关键战役的剖析,作者不仅罗列了交战双方的部署,更深入探讨了指挥层面的决策得失,使得整个叙述层次分明,逻辑严谨。这种深入挖掘原始档案、结合多方证言的写作手法,使得这本书摆脱了传统军事史的枯燥,充满了鲜活的细节和厚重的历史感。对于任何对二战东线战场或装甲作战感兴趣的军迷来说,这本书都是一份不可多得的宝藏,它提供了一个独特的视角,让我们得以窥见宏大战争机器下那些鲜为人知的小单位的挣扎与荣耀。

评分读完后留下的思考远超出了简单的军事兴趣。这本书以一个连队或营的视角来审视整个战争机器的运作,反而提供了一种更加人性化和微观的观察角度。它揭示了在极权体制和残酷现实面前,专业军事人员如何执行命令,又如何在日常的生死考验中保持其专业素养和团队精神。文字中那种克制而客观的笔调,反而更有力量,它不带过多的褒贬,只是冷静地记录事实的发生。这种冷静的叙述,反而迫使读者去思考战争本身的荒谬性与必然性之间的复杂关系。它让我开始思考,在那个巨大的历史洪流中,个体所能承载的重量究竟几何。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有