具体描述

基本信息

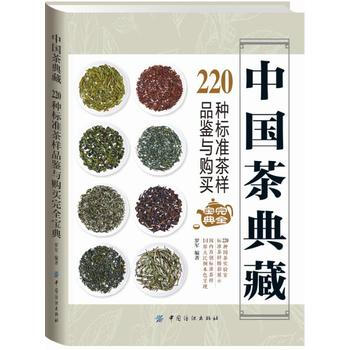

书名:中国茶典藏: 220种标准茶样品鉴与购买完全宝典

定价:68.00元

作者:罗军

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2016-09-01

ISBN:9787518027460

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《中国茶典藏: 220种标准茶样品鉴与购买完全宝典》全面收录220种标准茶样,对每款茶叶不仅有产区信息、历史源流、采摘标准、制作工序、市场选购、辨别方法、冲泡技巧等的详细介绍,还附有原色干茶、茶汤、叶底等精美图片,具有很高的实用及欣赏价值。每款茶汤都是经专家指导,按标准方式冲泡而成的。每款干茶形态、叶底风格不仅可以参照比较,还可准确辨别茶叶的优劣、真伪。本书堪称是众多爱茶人士和懂茶人士的茶书。

目录

作者介绍

知名茶艺专家

文摘

序言

用户评价

这本书的叙事逻辑和知识构建体系,展现出一种近乎人类学研究的严谨性。它不是简单地罗列出220种茶的名称和产地,而是深入挖掘了每一种茶背后的风土人文和历史脉络。比如,它对某几个特定山区的制茶工艺演变过程的描述,那种层层递进的解释,让我彻底理解了为什么同样的茶树品种,在不同的海拔和制作手法下,风味会产生天壤之别。作者在介绍那些极为小众、甚至有些已经濒临失传的传统工艺时,那种近乎考古学家的耐心令人肃然起敬。我特别欣赏它在比较不同茶类时所采用的对比分析法,清晰地划分了不同地域茶品的“家族谱系”,这对于初学者构建全面的知识框架是极其有帮助的。这种深度挖掘,让阅读过程从简单的“知识获取”升华为了“文化溯源”的体验。

评分坦白说,市面上关于茶的书籍汗牛充栋,很多都流于表面,无非是教你如何泡出一杯“不苦涩”的茶。但这本宝典的实操指导性简直是颠覆性的。它不仅告诉你要“如何冲泡”,更详细地分解了冲泡过程中每一个变量对最终口感的影响——水温的微小波动、投茶量的克数误差、浸泡时间的秒数增减,甚至连器皿材质对茶汤聚香的微妙作用,都有量化的参数参考。尤其是那份关于“盲品测试”的环节设计,简直是为发烧友量身定做,它提供的味觉坐标系,让我第一次学会用更精确的词汇来描述我舌尖上的体验,而不是空泛地说“这个茶很鲜”。这种近乎科学实验的操作指南,极大地提升了我的实践能力,我感觉自己不再是一个简单的饮茶者,而是一个有方法论的“风味工程师”。

评分这本书的阅读体验,更像是在与一位技艺精湛的茶师进行一对一的私塾教学。作者的文风并非那种刻板的学术腔调,而是充满了深沉的热爱和温和的引导。在讲解那些复杂晦涩的化学成分变化(比如茶多酚的氧化过程)时,他总能巧妙地用生活化的比喻来解释,让这些硬核知识变得触手可及。我特别喜欢其中穿插的那些“师徒轶事”和“品茗小故事”,它们为冰冷的标准增添了人情味和历史的温度。读到深夜,感觉自己仿佛置身于烟雨朦胧的山间茶寮,听着一位老者娓娓道来,那种沉浸式的代入感,是其他任何资料都无法比拟的。这本书读完后,留下的不仅仅是知识,更是一种对茶道精神的深刻体悟和敬畏之心。

评分我最想称赞的一点是它在市场参考和价值评估方面的坦诚与公正。在如今茶品鱼龙混杂的市场环境下,辨别真伪和价值的门槛越来越高。这本书并没有回避这个商业现实,而是提供了一套非常务实、接地气的鉴别“雷区”和“黄金标准”。它细致地展示了不同等级茶叶在内含物上的差异,比如某种特定产区特级茶的“毫毛分布密度”和“叶片完整度”的视觉标准。更重要的是,它对不同价位区间的茶品进行了客观的横向对比,没有夸大任何一个品牌或产区,而是基于客观的品质指标给出购买建议。这种不偏不倚,只论品质的态度,让我作为消费者,在面对琳琅满目的茶商时,终于有了一份可以信赖的“内部参考手册”,极大地增强了我的购买信心和主动权。

评分这本书的装帧设计简直是视觉的享受,封面那水墨晕染的茶汤色调,一下子就把人拉进了那种宁静致远的东方意境里。我尤其喜欢它纸张的触感,那种略带粗砺却又不失温润的感觉,拿在手里就像握着一块上好的玉石,让人忍不住想反复摩挲。内页的排版也极为考究,文字和图片的留白处理得恰到好处,即便是面对如此大量的专业信息,眼睛也不会感到疲劳。每种茶的摄影作品,光影的拿捏极为精准,茶叶的形态、汤色的深浅,甚至连茶芽上那层细微的绒毛都清晰可见,这绝不是随随便便的快照,而是经过摄影师的匠心独运才能捕捉到的美感。光是翻阅前几页关于茶具鉴赏的部分,我就已经能感受到出版方对“典藏”二字的郑重承诺。它不仅仅是一本工具书,更像是一件可以陈列、可以细品的艺术品。对于我这种对外在呈现有着高要求的读者来说,这本书的第一印象分,就已经拿到了满分。它成功地在信息传递和审美体验之间搭建了一座完美的桥梁。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有