具体描述

【拍前必读】:

本店销售的书籍包含(二手旧书、新书)均为正版,品相可能因为存放时间长短关系会有成色不等,请放心选购。

付款后,不缺货的情况下,48小时内发货,如有缺货的情况下,我们会及时在聊天窗口给您留言告知。

发货地为北京,一般情况下发货后同城次日可以到达,省外具体以快递公司运输为准。

二手书籍,8成新左右,不缺页,不影响阅读和使用,发货前会再次检查。

二手书籍,没有光盘、学习卡等附带产品。

二手书籍,或多或少都有笔记和重点勾画,比较挑剔和习惯用新书的买家请谨慎购买。

望每位读者在收货的时候要验货,有什么意外可以拒签,这是对您们权益的保护。

注意:节假日全体放假,请自助下单;如需帮助请及时与我们联系。祝您购物愉快!商家热线:010-57272736

基本信息

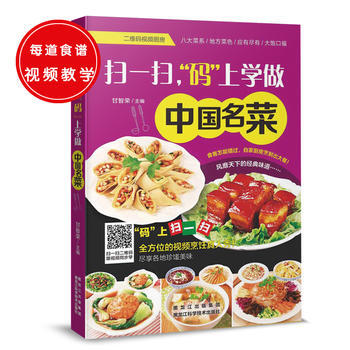

书名:扫一扫,“码”上学做中国名菜

定价:29.80元

作者:甘智荣

出版社:黑龙江科学技术出版社

出版日期:2016-03-01

ISBN:9787538885439

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

中国菜肴源远流长,众多风味佳肴琳琅满目,让人爱不释手,其中有瑰丽多姿的八大名菜,还有散发着夺目光彩的地方菜色,共同演绎着充满恒久诱惑和魅力的中国名菜。本书收录了八大名菜和其他地方菜中的经典菜式,好学易做,更有视频同步播放,近距离欣赏大厨的烹饪秘技,把视频厨房搬回家!

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

我对图书的装帧设计和整体排版一直有自己的偏好。虽然核心功能是学习烹饪技法,但一本好的烹饪书,首先得赏心悦目,让人愿意翻阅。这本书的“锦扫”二字,让我猜测它的视觉呈现可能比较精致或者富有设计感。我希望它的纸张质感是那种耐油污、易擦拭的类型,毕竟厨房环境比较复杂,书本经常会接触到水渍和油点。内容结构上,我特别看重它对“中国名菜”的定义和筛选标准。中国菜系博大精深,如果只是泛泛而谈,那价值就不高。我期待它能聚焦于一些具有代表性的、地域性强烈的菜品,并且能清晰地梳理出每道菜的历史渊源和核心技法。例如,在介绍鲁菜的“清汤”技艺时,它是否能通过图解的形式,展示老汤的澄清过程?这种对细节的深度挖掘,才配得上“名菜”二字。如果它只是简单地罗列了网络上随处可见的简化版菜谱,再套上个二维码,那它的溢价就显得有些名不副实了。所以,这本书的成功与否,关键在于它在提供便捷性的同时,有没有真正深入挖掘和尊重中国烹饪艺术的复杂性和美感。

评分作为一名资深的“厨房小白”兼“外卖重度用户”,我对于任何能让我摆脱外卖,自己在家享受美食的工具都怀有极大的热情。我买过很多食谱,很多时候买回来就吃灰了,原因很简单:要么是食材太难找,要么是工序复杂到我光是看完目录就打退堂鼓了。这本书的名字给我一个强烈的信号:它承诺的是“学做”,而不是“欣赏”。这意味着它应该非常注重可操作性。我希望它能详细到什么程度呢?比如,量具的使用,是要求用电子秤精确到克,还是可以用我们家里的普通勺子做参考?如果是后者,那会大大降低入门门槛。再者,关于火力的描述,家里的燃气灶和电磁炉的功率差异巨大,这本书有没有对不同热源进行适配的指导?如果一个步骤写着“中大火加热三分钟”,对于新手来说,三分钟到底是什么概念?是油面刚开始冒烟,还是油面开始出现均匀的气泡?如果它能把这些模糊的描述,通过视频中的视觉参照物(比如,油温达到筷子周围出现密集气泡)来呈现,那简直是福音。这本书如果能帮我成功做出三五道拿得出手的“名菜”,让我招待朋友时能自信地说“这是我自己做的”,那它的价值就无可估量了。

评分说实话,我对这种强调“技术赋能”的烹饪书籍总是抱有一种审慎的乐观态度。毕竟,烹饪的灵魂在于“感觉”和“经验的积累”,机器可以辅助记录步骤,但那种对食材特性的敏感度,是文字和视频很难完全传达的。然而,甘智荣先生的书,如果它真的能做到图文并茂、步骤详尽,并且将那些最容易出错的“经验值”量化展示出来,那它就成功了一半。我关注的重点在于,它如何平衡传统与现代。中国名菜之所以是名菜,必然有其深厚的文化底蕴和复杂的技法支撑。它不能为了追求“扫码便捷”而牺牲了对基础功的讲解。比如,刀工的讲解,仅仅靠一个扫码视频能完全替代反复练习吗?我更期待的是,这个“码”里头有没有包含一些关于食材选择、采购时如何辨别新鲜度、或者不同地区对同一道菜细微口味差异的补充说明。如果这本书能将那些隐藏在老厨师心里的“口诀”或“秘籍”以一种现代人容易接受的形式呈现出来,哪怕只是作为视频的引子或注释,那它就超越了一本普通的菜谱,成为了一本“烹饪哲学”的入门书。我非常好奇,它对那些需要长时间慢炖或复杂发酵的菜品,是如何通过这种数字化方式来指导读者的。

评分从一个长期关注生活方式升级的角度来看,这本书代表了一种非常积极的趋势——科技与传统手艺的结合。我不太关心作者是不是某位名厨的关门弟子,我更关心的是,通过这套体系化的学习流程,一个零基础的人能在多长时间内,真正掌握一门拿手好菜。我非常好奇,这个“码”里面会不会有一个进度跟踪或学员社区的功能?如果只是单向的信息传递,那么它和以前的VCD教学片区别不大。如果它能建立一个反馈机制,比如学员可以上传自己的成品照片进行比对,或者针对某个步骤提问,让学习过程形成一个闭环,那就非常具有颠覆性了。这本书如果能做到这点,它就不仅仅是一本工具书,而是一个持续进化的学习平台。我希望看到的是,它能像一个耐心的、全天候待命的私人烹饪教练。如果它能系统地教会我如何理解和运用各种中式调味料(比如酱油的生抽老抽之分,醋的陈醋米醋之别)的“底层逻辑”,而不是简单地告诉我“放一勺”,那么这本书的价值就远超其定价了。我希望它能让我从“照猫画虎”的阶段,真正迈入到“举一反三”的境界。

评分这本《正版锦扫一扫,“码”上学做中国名菜》的书,光是名字就透着一股子现代味儿,挺抓人眼球的。我一直觉得,做菜这事儿吧,要么是祖传秘方,代代相传,带着一股子老底子的烟火气;要么就是图谱清晰,步骤明确,最好还能有点新奇的技术辅助。这本书显然是往后者的路子上走了,那个“扫一扫”、“码上学”的设定,简直是为我这种手残党量身定做的。我平时下厨就怕看那些写得晦涩难懂的步骤,尤其是一些关键的火候和调味比例,光靠文字描述,怎么看都像在猜谜语。如果这本书真能通过二维码打通线上教学的便捷性,那简直是太棒了。我特别期待看到它对于那些经典川菜、粤菜的“现代化”解读。比如,做一道宫保鸡丁,传统的做法可能需要反复试错才能掌握那个荔枝味(酸甜适口,略带糊辣),如果能直接扫码看到大师的精确手法演示,比看一万字说明书都管用。它给我的感觉是,它不再是一本静止的食谱,而是一个动态的、可互动的学习工具。我希望它收录的菜式足够广,不仅仅是家常菜,那些宴席上的硬菜也能轻易上手,真正做到“锦扫”即得,轻松掌握“中国名菜”的精髓。这种学习体验的升级,远比单纯的菜谱堆砌要有价值得多。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![风靡日本的小学生营养食谱 [日]松丸奖 化学工业出版社 9787122300515 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29978378956/5b3cebd2Ne1846068.jpg)

![塔莎奶奶的四季食谱 [美]温斯洛路杜朵 中信出版集团股份 9787508678238 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29978566385/5b3cee48N7c53a426.jpg)