具体描述

作 者:

出版社:

出版日期:201801

版 次:

页 数:0

ISBN :9787559105233

定价:49.8 元 本店价:38.84 元

折扣:【78】 节省:10.96 元

分类: →

货号:1755908

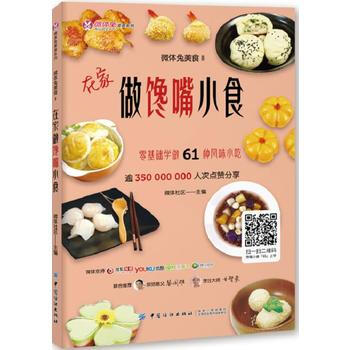

图书简介 本书涵盖了95款简单易做的手作南北小吃,按照晶莹剔透、软糯黏甜、入口即化、层层起酥等口感分成的8大章节,包括水晶虾饺、豌豆黄、糖蒸酥酪、杨枝甘露、艾草青团、驴打滚、炉果、烤馕、甑糕、枣花酥、椰蓉荷花酥、彩虹蛋黄酥、玫瑰鲜花饼、凤梨酥、广式莲蓉蛋黄月饼等,应有尽有。乖乖与臭臭的妈的私家小吃配方,与您一起用美食陪伴家人度过每一个重要的日子!", 作者简介 乖乖与臭臭的妈,本名马银霞,因为养着两只可爱的狗狗,粉丝们爱叫她“二狗妈妈”。现就职于某大型商业银行。生活中的她是美食畅销书作家,著有美食畅销书《二狗妈妈的小厨房之中式面食》《二狗妈妈的小厨房之自制面包》《二狗妈妈的小厨房之蛋糕与蛋糕卷》《二狗妈妈的小厨房之巧手家常菜》等;是新浪微博认证的金V美食博主,拥有50多万喜爱美食的粉丝,单月微博点击量超过1000万;是知名的美食主播,她的美食直播视频zuigao在线观看人数超过31万,浏览量超过560万,被一直播平台周年庆评为 目 录 插图和节选

用户评价

天呐,这本书简直是美食界的“意外惊喜”!我是在一个偶然的机会下翻到它的,原本以为又是那种千篇一律的家常菜谱集,没想到一打开就被那种扑面而来的烟火气和生活气息给吸引住了。作者(或者说“二狗妈妈”)的文字功力是真的了得,她不是那种高高在上的烹饪大师,更像是邻居家那个手艺精湛、总能变出好吃东西的阿姨。你看她写起那些小吃,比如炸春卷、手工馍,那种描述的细节,连面粉在手里揉搓的触感、油锅里滋滋冒泡的声音,都能透过纸面传达出来,让人馋虫大动,恨不得马上就去厨房大展身手。更难得的是,她对食材的选用和处理非常讲究“家常”二字,既不会用一些稀奇古怪、只有在高级商场才买得到的配料来吓唬人,又能在最普通的食材上玩出花样。我试做了其中一道“秘制小肉串”,按照她的方子来,那味道简直绝了,比外面熟食店卖的好吃太多了,而且吃得放心。这本书的价值不光在于教你怎么做,更在于它传达了一种“用心对待每一餐”的生活哲学。这本书的装帧设计也很有意思,色彩搭配温暖,让人感到亲切,翻阅起来心情都跟着愉悦起来。这本书的出现,真的让我对“小吃”这个概念有了全新的认识,它不只是充饥的零食,更是一种情感的载体和文化的传承。

评分这本书的价值远超乎一本食谱的范畴,它更像是一部关于“如何慢下来享受生活”的指南。在如今这个人人追求效率、恨不得三分钟做出晚餐的时代,这本书里的很多小吃都需要时间去等待——等待发酵,等待醒面,等待慢炖。作者很坦诚地告诉我们,最好的味道是需要耐心的,那些催熟的美味终究是少了点“灵魂”。我尤其欣赏书中关于食材溯源和季节性选择的探讨。她不会笼统地说“用新鲜的蔬菜”,而是会具体到某个时令的瓜果,在什么天气采摘下来后,如何处理才能最大限度地保留其天然的甜味和水分。这种对自然规律的尊重,让我这个常年生活在城市里的读者,仿佛重新连接上了土地和季节的脉搏。这本书的语言风格非常自然流畅,没有那种刻板的教科书腔调,读起来让人感觉非常舒服。它成功地打破了“美味小吃就是高油高糖”的刻板印象,展示了如何用更健康、更自然的方式来制作出令人满足的零食和点心。这是一本能让人心静下来的书,值得反复研读,每次翻开都会有新的感悟。

评分这本书的结构安排,简直像是一场精心设计的味觉探险,但它又完全没有架子的那种刻意感。我特别喜欢它对不同地域风味小吃的收录和梳理,那种跨越地域的味觉版图在书页间徐徐展开,让人仿佛跟着二狗妈妈的脚步,进行了一次深入的“寻味之旅”。比如,它对某个南方小镇的甜品做法的描述,那种对季节性原料的敏感把握,以及对手工制作过程中那些微妙时间节点的精准把控,都体现了作者深厚的功底和对传统工艺的敬畏。当我读到关于发酵类小吃的那一章时,我简直惊呆了,她竟然能把一个看似复杂的生物化学过程,用最通俗易懂的语言解释清楚,还巧妙地融入了她自己多年摸索出来的“小窍门”。比如如何判断酵母的最佳活性状态,她用的比喻非常生动形象,一下子就让人茅塞顿开。这本书的排版非常清爽,图片虽然不多,但每张都点到为止,关键是给读者留下了足够的想象空间,不像有些菜谱,恨不得把每一步都拍得密不透风,反而让人感到束缚。这本书的精髓在于“启发”而不是“指令”,它鼓励你去思考,去尝试,去根据自己厨房里的现有条件进行微调,这才是真正实用的烹饪指南。

评分这本书的编辑和排版水平绝对是上乘之作,虽然内容是关于“小厨房”的烟火气,但呈现出来的质感却一点不含糊,体现了出版社对细节的极致追求。我注意到,书中对不同制作步骤的描述,总是能用最精炼的语言抓住核心要点,不会有任何拖泥带水的赘述。比如,在讲解某些需要多次折叠和擀制的面点时,作者不仅清晰地描述了动作要领,还配上了那种“你一做就知道对不对”的经验之谈,这种人机交互式的指导体验非常好。我印象最深的是关于食材替代方案的介绍,很多家庭厨房的条件有限,作者没有强迫读者必须购买特定的工具或原料,而是提供了很多基于日常用品的“变通之法”,这极大地降低了普通读者尝试新菜品的门槛。整本书的阅读体验是连贯而愉悦的,它不是一本让你匆匆翻阅的书,而是一本需要你泡一杯茶,在悠闲的午后,细细品读、边学边做的伴侣。它不仅仅教会了我如何做出几样美味的小吃,更重要的是,它在我心中种下了一颗“享受制作过程”的种子。这本书的整体风格是朴实中见真章,是生活气息中的艺术展现。

评分说实话,我是一个对“快餐式”烹饪非常反感的人,总觉得现代生活把食物的意义给稀释了。直到我接触到这本关于美味小吃的书,我才重新找回了那种对食物的尊重和热爱。这本书里洋溢着一种近乎“匠人精神”的东西,但这种匠心不是矫揉造作的,而是从骨子里透出来的对“做好吃的”的执着。作者在描述一些看似简单的面食制作时,那种对水和面粉比例的精确拿捏,对火候控制的炉火纯青,简直像是在演奏一曲精妙的交响乐。我尝试做了一次书里提到的“酥皮点心”,那个酥皮的层次感,简直达到了吹弹可破的境界,这在我以前的烹饪经验里是很难达到的。我猜想,这一定是作者在无数次的失败和尝试中积累下来的宝贵经验,她毫无保留地将这些“内功心法”传授给了我们。这本书的文字风格非常具有个人魅力,带着一种特有的幽默感和生活智慧,读起来一点都不枯燥,反而像是在听一个有趣的长辈在灶台边给你讲故事,那些关于食材的故事,关于制作的心得,都融汇在一粥一饭之中。这本书让我意识到,即便是最简单的小吃,也值得我们用最认真的态度去对待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![日本料理的基础技术(图解版) [日]野崎洋光 中国华侨出版社 9787511369970 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29977634301/5b3ce39fN25464824.jpg)

![好吃的点心,理想的下午 [日]白崎裕子 南海出版公司 9787544288538 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29977698574/5b3ce4c9Nf2f8144c.jpg)