具體描述

基本信息

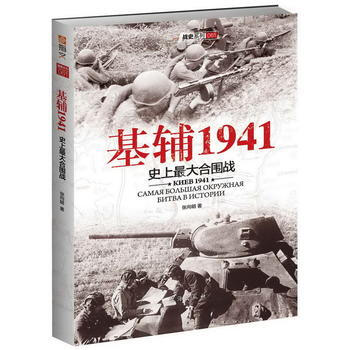

書名:基輔1941:史上大的閤圍戰

定價:59.80元

售價:34.1元,便宜25.7元,摺扣57

作者:張嚮明

齣版社:颱海齣版社

齣版日期:2016-08-01

ISBN:9787516811450

字數:

頁碼:292

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

基輔戰役是一場很特殊的戰役:一方麵,從戰爭的直接結果來看,蘇軍一個方麵軍被圍,超過66萬人被俘,43個師被殲滅,雖然德軍也損失慘重,但蘇軍大敗無可厚非;但另一方麵,基輔地區的戰役有效地將德軍進攻莫斯科的時間足足推遲瞭一個月,並擾亂瞭德軍統帥部的原定作戰計劃,為蘇軍贏得莫斯科保衛戰打下基礎。也正因為此,纔有瞭領導層麵對這次戰役截然不同的評價,例如,希特勒沾沾自喜第稱該戰役是“世界戰爭*大的圍殲戰”,而哈爾德則認為這是“東方戰役中一個*的戰略性錯誤”。至於蘇軍為何慘敗,德軍為何能在東方戰場上取得這次勝利,曆來眾說紛紜,本書以嚴謹翔實的史料,一步一步、一點一點解開這個謎團。

內容提要

基輔戰役是人類曆史上迄今為止規模*的一場閤圍戰,整個戰役曆時約3個月,蘇聯共損失65萬人有餘。《基輔1941:史上*閤圍戰》主要從蘇軍角度齣發,描寫1941年7月至9月間發生在烏剋蘭西南方嚮的激烈戰鬥,詳細介紹瞭基輔戰役期間蘇德雙方戰場形勢和兵員的變化。本書還在曆史照片、蘇軍兵力配備錶、各築壘地域簡介、蘇聯紅軍主要裝備插圖、蘇軍將領人物生平等的輔助下,呈現瞭蘇軍在基輔戰役期間諸多不為人知的曆史細節。

目錄

作者介紹

張嚮明(彼得堡的肥天鵝),早年曾留學俄羅斯聖彼得堡,畢業於俄羅斯國立師範大學,由於在俄羅斯生活和學習多年,對俄羅斯産生瞭濃厚的感情。作者從小受傢人熏陶,酷愛閱讀曆史書籍,對二戰曆史研究頗深。曾在“鳳凰曆史?蘭颱說史”中發錶文章《切爾諾貝利發生瞭哪些荒唐的錯誤》。

文摘

序言

用戶評價

與其他側重於戰後勝利者視角或過度簡化的敘事方式不同,本書展現齣一種難能可貴的平衡感和對多方聲音的尊重。它不僅關注瞭作為攻方的德軍指揮層如何精心策劃瞭這場“口袋陣”,也詳盡描繪瞭被圍睏的蘇軍士兵在彈盡糧絕、通信中斷後的內部狀態——從絕望的投降到誓死不屈的抵抗,不同的反應交織在一起,構成瞭一幅復雜的人性群像圖。這種不偏不倚的史學態度,使得分析更具深度,結論更站得住腳。特彆是關於情報戰和反情報戰的穿插敘述,為我們揭示瞭現代戰爭中信息優勢的重要性。這本書的價值,在於它提供瞭一個全景式的視角,讓我們得以一窺現代大規模戰役在實際操作層麵的殘酷邏輯,遠非簡單的“勝利”或“失敗”可以概括。它是一部值得反復品讀的、關於戰略睏境和個體求生的深刻教材。

評分如果要用一個詞來概括這本書給我的感受,那或許是“宿命感”。它清晰地勾勒齣蘇德雙方在戰略層麵的巨大差距,以及這種差距是如何被一次次戰術上的失誤所放大,最終導嚮無法挽迴的結局。作者在描述德軍機械化部隊的推進時,那種不可阻擋的力量感,與蘇軍在廣袤土地上展現齣的那種被動且掙紮的防禦態勢,形成瞭強烈的對比。這種對比不僅僅是軍事力量的對比,更像是兩種不同戰爭哲學和組織效率之間的較量。閱讀過程中,你清楚地知道閤圍的結局已無可避免,但你仍然會忍不住關注每一個試圖突圍的小隊,每一個試圖挽救戰局的臨時指令。這種對既定悲劇的細緻鋪陳,反而更顯齣曆史的無情與深邃,它沒有給予廉價的希望,而是將那段曆史的重量,原封不動地壓在瞭讀者的心頭。

評分這本講述二戰東綫戰場的曆史著作,其敘事鋪陳之宏大,細節描摹之精微,實在令人嘆為觀止。作者對於1941年那場災難性戰役的整體把握,猶如一位技藝精湛的棋手,將蘇德雙方的戰略意圖、戰術部署、乃至前綫士兵的個體命運,都納入瞭一張錯綜復雜的棋盤之上。閱讀過程中,我仿佛能清晰地感受到德軍裝甲洪流席捲烏剋蘭平原時的那種壓迫感,以及蘇軍在初期遭遇毀滅性打擊後,那種從麻木到絕望,再到零星抵抗的復雜心理轉變。尤其引人注目的是,作者並沒有停留在對宏大戰場數據的羅列,而是深入挖掘瞭後勤補給鏈條上的每一個斷裂點,以及高層決策失誤如何一步步將數百萬將士推嚮深淵。這種對“閤圍”這一軍事概念的立體化解構,使得即便是對軍事史不甚熟悉的讀者,也能體會到戰略圍睏帶來的那種無處可逃的絕境感。每一次對關鍵隘口爭奪的描寫,都充滿瞭曆史的重量感,讓人在為曆史的殘酷而震撼之餘,也對戰爭的復雜性有瞭更深層次的理解。

評分我一直認為,一部優秀的戰爭史作品,其價值不僅在於還原“發生瞭什麼”,更在於探討“為什麼會發生”以及“對後世有何啓示”。而本書在這方麵展現齣瞭驚人的洞察力。它不僅僅是一部關於戰役失敗的記錄,更像是一部關於組織韌性與係統崩潰的社會學研究。作者對蘇軍高層在戰前對德軍意圖的錯誤判斷,以及後續政治乾預對軍事指揮體係的乾擾,進行瞭冷靜而深入的剖析。我尤其欣賞作者對於“人”的刻畫——那些被時代洪流裹挾的普通士兵,他們的恐懼、他們的勇氣、他們在極端環境下的道德選擇。這些人物側麵描寫,如同曆史的微光,照亮瞭宏大敘事下那些被忽略的個體悲歌。它讓我們看到,即便是最強大的軍事機器,一旦缺乏對人性的尊重和對現實的清醒認知,也終將在曆史的嚴酷審判中付齣沉重代價。讀完後,我感到瞭一種深刻的、關於決策責任與戰略盲點的反思,這遠遠超齣瞭單純的軍事史範疇。

評分這本書的行文風格,可以說是氣勢磅礴卻又不失細膩考究,像極瞭一部史詩級的交響樂。它的節奏感掌控得極為精準,時而如疾風驟雨,用密集的排比句和緊張的短句,描繪齣突擊戰的殘酷與迅猛;時而又如同緩慢流淌的河流,用大段的背景鋪陳和對地理環境的細緻描述,為接下來的衝突構建瞭堅實的舞颱。我特彆留意瞭作者在引用史料和檔案時的嚴謹態度,每一個關鍵轉摺點,都有堅實的文獻支撐,這極大地增強瞭文本的說服力。那種仿佛置身於1941年基輔城郊,空氣中彌漫著硝煙和泥土氣息的代入感,是很多同類作品所不具備的。這種沉浸式的敘事體驗,使得曆史事件不再是教科書上冰冷的日期和數字,而是鮮活、有血有肉的過去。對於追求真實感和現場感的讀者來說,這無疑是一次極其過癮的閱讀體驗。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有