具体描述

基本信息

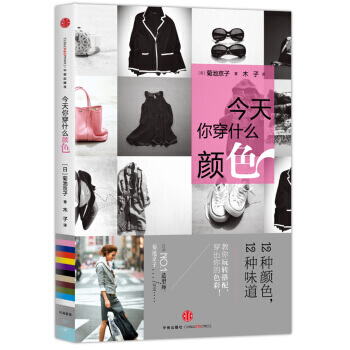

书名:今天你穿什么颜色

定价:32.00元

作者:菊池京子;木子

出版社:中信出版社

出版日期:2014-08-01

ISBN:9787508645599

字数:

页码:128

版次:1

装帧:精装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

·12种颜色,12种味道

·找到你的时尚味道了吗?日本时尚界和广告界受欢迎的造型师——菊池京子帮你打造对味儿的时尚标签。

·雨后表参道上的俏皮粉、历久弥新的味道海军蓝、安娜·卡丽娜的热烈红、平平淡淡的融入灰......

·今天你穿什么颜色?

内容提要

其实我们不需要太多的衣服,我们需要的只是对味儿的风格。《今天你穿什么颜色》以颜色搭配为主线,教你玩转搭配,穿出你的色彩!12种颜色,12种味道。红色的不勒、黄色的内在力量、紫色的优雅......选对颜色,给自己对味儿的时尚标签。日本No.1造型师——菊池京子为你提供东京女孩爱的颜色搭配精选LOOK。

目录

作者介绍

菊池京子:日本受欢迎的造型师,3年来在集英社超人气时尚杂志《Marisol》(《魅力》)做《搭配Look》专栏。她的搭配方案深受广大读者喜欢,多次被评为“具人气搭配”和“受喜爱的搭配”。

本书是菊池京子的时尚搭配单行本。书中以12种颜色为出发点,将时尚和穿搭结合,教你灵活运用多种色彩来彰显自己的气质和品位。

文摘

序言

序言

灰色

粉色

海军蓝

红色

黄色

紫色

黑色

米黄

棕色

卡其色

蓝色

白色

更多更多的搭配

专栏1 :拍摄幕后的故事

专栏2:marisol的这3年

后记

用户评价

这本书,说实话,拿到手的时候我还在琢磨着这个书名到底是个什么意思,带着一股子好奇心翻开了第一页。结果呢,完全出乎我的意料!它讲述的不是什么高深的哲学思辨,也不是惊心动魄的商业斗争,而是一群小人物,在城市钢筋水泥的丛林里,为了生活,为了心中那点微弱却又坚韧的火苗而奔波的故事。作者的笔触非常细腻,尤其是对人物内心挣扎的刻画,简直入木三分。比如那个在深夜便利店值班的小伙子,他每晚看着窗外行色匆匆的路人,心里盘算着房租和父母的医药费,那种无力感和自我激励的交织,读起来让人心里酸酸的,仿佛自己也成了那个角落里默默无闻的观察者。更妙的是,这本书的叙事节奏张弛有度,有时像一场紧凑的追逐战,让人喘不过气;有时又像一杯温热的茶,在某个不经意的瞬间,带来一股暖流,让你停下来思考。它没有给我什么醍醐灌顶的宏大启示,但它却像一面镜子,照出了生活本来的模样——琐碎、矛盾,却又充满了不屈的生命力。我特别喜欢其中关于“选择”的探讨,生活中的每一个小决定,在书中都被赋予了重量,让人反思自己过往的每一次取舍。

评分我必须强调这本书在文化符号运用上的独到之处。它没有生硬地植入宏大的历史背景,而是巧妙地将一些非常具有时代特征的物件或俗语融入叙事,让它们成为推动情节或揭示人物性格的暗号。比如说,书中反复出现的某种已经停产的零食包装纸,或者某段早已过时的流行歌曲的歌词片段,这些“文化残留物”对于了解特定时代背景下的个体心理,起到了意想不到的增强作用。它让故事扎根于一个鲜活、可感知的时空之中,而不是漂浮在抽象的概念之上。我感觉作者对生活有着近乎偏执的观察力,她能捕捉到那些我们习以为常却从未深究的细节,并将它们提升到了一种象征意义的层面。这种“见微知著”的写作手法,让整本书读起来非常具有年代感和真实感,仿佛你不是在看小说,而是在翻阅一本被精心编辑过的老旧日记。对于那些喜欢在阅读中寻找文化共鸣和时代印记的读者来说,这本书提供了一个非常丰富的解读空间。

评分说句实在话,这本书的结构非常大胆,几乎可以称得上是非线性的叙事典范了。它没有传统小说那种明确的开端、发展和高潮,反而更像是一组散落的、相互关联的记忆碎片,需要读者自己去拼凑出完整的图像。这种阅读体验对我来说,既是挑战也是乐趣。一开始我有点迷茫,总想找出“主线”在哪里,但很快我就意识到,这本书的“主线”就在于它不断地跳跃和回溯本身。作者巧妙地利用时间轴的错位,让过去和现在的人物在不经意间产生精神上的对话。比如,某一个角色在年轻时许下的诺言,会突然以另一种形式出现在几十年后的另一段文字中,这种宿命般的呼应,让人拍案叫绝。这让我联想到了我们在日常生活中梳理回忆的方式,哪有那么多清晰的因果链条?更多的是零散的感受和闪回。这本书成功地捕捉了这种“心流”式的记忆模式,让阅读本身变成了一种主动的考古工作。对于喜欢深度思考和逻辑重构的读者来说,这绝对是一次酣畅淋漓的智力冒险。

评分这本书的语言风格,我得说,简直像一首被打散了重新编排的现代诗,充满了跳跃感和意象的碰撞。初读时,我甚至需要放慢速度,去咀嚼那些看似不相关的词语是如何在一个句子中完成一次精妙的对接。它不是那种教科书式的标准叙述,而是带着一股子浓郁的个人色彩和实验性。作者似乎毫不吝啬地把她所有的感官体验都倾倒在了纸上,气味、光影、触感,甚至连沉默本身都被赋予了质地。我印象最深的是关于“城市黄昏”的那几章,那种橙红色的光线穿过高楼缝隙,投射在斑驳的墙壁上,那种瞬间的永恒感,被描绘得既绚烂又带着一丝腐朽,非常具有画面感。这本书更像是一种情绪的载体,它不强迫你得出结论,而是引导你进入一种特定的氛围,去感受那种介于“清醒”与“梦境”之间的模糊地带。读完后,你会发现自己的词汇量似乎被悄悄地丰富了,那些以前只是模糊感觉的东西,突然有了精准的表达方式。它不是那种可以囫囵吞枣的书,它需要你投入全部的注意力,去欣赏每一个文字和标点符号背后隐藏的精心设计。

评分这本书在探讨人与人之间的“距离感”方面,达到了一个非常深刻的层次。它不是批判现代社会的人情淡漠,而是冷静地剖析了我们如何在拥挤的空间里,依然保持着心灵的孤岛状态。其中有几个场景让我久久不能忘怀,比如在拥挤的地铁车厢里,所有人都低着头看手机,身体紧密接触,但眼神却从未交汇,那种物理上的接近和精神上的疏远被描绘得如此真实,让人感到一丝彻骨的寒意。作者似乎对“透明度”有着特别的偏执,她关注那些被刻意隐藏起来的情感、那些不敢说出口的歉意和爱意。这些“未完成的交流”构成了全书最沉重的底色。然而,作者并没有让基调完全沉溺于悲观,她总能在最黑暗的角落里,放置一束微弱但坚定的光——也许是一个陌生人的一个无意帮助,也许是清晨第一缕阳光洒在积水洼地的反光。这种对人性中复杂性的忠实记录,使得这本书的厚重感油然而生,它让人在感叹疏离的同时,又重新拾起了对微小善意的感激。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有