具体描述

基本信息

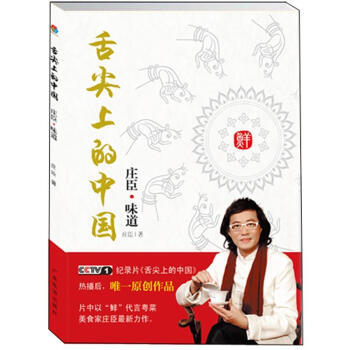

书名:舌尖上的中国:庄臣味道

定价:32.00元

作者:庄臣

出版社:广东旅游出版社

出版日期:2012-07-01

ISBN:9787807663850

字数:

页码:208

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.322kg

编辑推荐

该著作是近期央视(CCTV-1)收视破纪录,意外走红的美食文化题材纪录片《舌尖上的中国》中粤菜美食家庄臣先生新力作。

该著作纪录了该片走红的背后故事;纪录了庄臣10年游历、品味中华各地美食后对舌尖上的味道、文化、人生的感悟;并用美食背后的精彩故事我们用“心尖"去品味舌尖上的中国。

内容提要

庄臣(黄海翔),饮食文化者;名厨出身的成功人士,可谓是一位识“弹”识“唱”的美食专家,并担任多个美食节目的主持,多个饮食协会及饮食商会的会长、名誉会长。广州美食旅游大使;被誉为“美食家、食神”; 在爆红的央视纪录片《舌尖上的中国》中,广州“粤菜”美食家庄臣现身在第六集《五味的调和》中,为“鲜”代言,他代领摄制组在十余天的时间里走进粤菜。

《舌尖上的中国:庄臣味道》是央视(CCTV-1)美食题材的纪录片《舌尖上的中国》热播后,该书详细记录了该片走红的背后故事,拍摄的幕后发生了哪些趣事?中国八大菜系正在面临怎样的危机?纪录片中删减了哪些故事?以及第六集中现身的广东美食家庄臣先生同你一起分享中国菜的“味道”—文化味、文明味。“神奇的味字,似乎永远都充满了无限的可能性”。

目录

自序

n时间的味道 庄臣

n引子

n《从舌尖上的中国》,看庄臣一路走来

n篇 舌尖上的味道

n神州风采

n广饮广食

n第二篇 舌尖上的文化

n食之文化

n美食传说

n第三篇 舌尖上的人生

n街头巷尾

n美食人生

作者介绍

庄臣,美食美酒、时尚生活写作人、制作人、美食家、广州饮食旅游大使。曾在英国学习酒店管理,是改革开放后批打造国际五星级酒店的先行者,曾担任餐饮总监一职多年,目睹过众多政要富豪的饮食爱好,见证了葡萄酒、在中国的发展。2012年受邀拍摄《舌尖上的中国》,在第六集五味的调和中以“鲜”味作引,带出庄臣其追求天然鲜味的食材。全程参与央视记录片《舌尖上的中国》的内容策划并担任粤菜文化的主角。

1991年开始参与电视饮食节目的拍摄,1996年起在各类平面媒体开设饮食专栏。2004年始,应《广州日报》邀请,与香港美食家蔡澜同期开设饮食杂谈栏目,随后在该报实用新闻版增设《庄臣食单》至今。目前,正主持着香港亚洲电视本港台逢周日晚八点播出的《广饮广食》节目。

品牌栏目:《广州日报》的《庄臣食单》、中国饭店杂志的《葡萄酒专栏》、美食导报的《与庄臣同醉》、亚洲电视本港台的《广饮广食》、《广州美食地图》、广州电视台的《冠军美食》、广东电视珠江台的《庄臣品酒论味》等。

国家一级评委,广州大学旅游学院客座教授,2004年获法国国际美食会授勋国际美食博士,2005年荣获广州市授予的“年度餐饮风云人物”和“饮食文化推广家”殊荣。

文摘

大煮干丝 而另一家带有欧陆风情的淮扬菜馆“百合居”,也是一家精品馆 子,它更像酒店的“扒房”。它的出品,其选料更是考究,制作细腻。以 扬州炒饭为例,师傅选用东北大米,以鸡汤烹煮成米饭,佐料爆炒后要 将油分吸去,令炒饭爽口,每个工序都非常严谨,看得出店家的心思,和吃东西的阅历。在百合居还吃了_一款“大煮干丝”,这是一道较为常见的淮扬菜。豆腐干的质量是菜式好坏的关键,店铺的师傅需要到扬州附近的郊县 拿货,如淮阴等地采购。这是我比较喜欢的一道豆腐馔,主要用浓汤和 火腿烹制,还加入了炒制水晶虾仁的河虾,十分有味道。我在“苏浙汇也吃过这道菜式,这里却叫“鸡火干丝”,以鸡汤和 火腿烹制,汤汁里加入火腿蓉,使菜肴的味道更加香浓,是荤素之间的 一种融合。上海小食 走到云南南路,我被一家叫“民心”的小食店的蒸乌鱼蛋吸引住 了,这里卖的是小乌鱼蛋,比平时所见的大乌鱼蛋要好吃很多,于是马上 叫了一盘,果然没有失望,其味鲜,口感要比大的优胜,而且鲜而不腥。这就说明,有时候小店的食物也有它的独特之处,所谓美食在民间嘛。走走停停又来到了黄河路的“金八仙”吃“温蟹”,之前在这里吃 过几次,觉得它的卫生条件还可以,吃完后也没出现什么肠胃问题,于 是每每到上海,便忍不住过来瞧瞧。温蟹需要腌制十几小时,吃起来确 实甘香,尤其是蟹膏,更爪人回味无穷,而且越吃越起劲,越吃越上瘾,用试味的心态吃它是好的。温蟹的做法跟新吉士的醉蟹不同,当然 和潮州、宁波的做法也有差异,不过其共通之处都是生腌,所以肠胃较 弱的朋友,要‘小心”这种上海美味。在上海吃东西,到小馆里更感风味,更有乐趣。譬如在吴江路的 小杨生煎包,那是一家每天都要排队等吃的小食店。生煎包是即制即 煎的,所以新鲜,肉香皮嫩。那天晚上差不多11点才到此店,还见到厨 师在做包子,当然还是要排队才可吃到这种上海小食。洋味上海滩 上海外滩是一个引人入胜的景点,在那里,近年开设了不少餐厅,像“外滩3号”便是其中一家甚有名气的洋菜馆。而外滩对面江的浦东 区,金茂酒店和香格里拉酒店等都是近几年兴建起来的高级酒店。沿 着香格里拉走出江边,那里也有多家酒吧和咖啡厅,从那里可以看到外 滩的全貌,景色宜人,让人豁然开朗。外国人在上海开设的西餐厅也有不少,“地中海”意大利餐厅就 是其一。餐厅老板Palli是我老友,年轻时曾担任戈尔巴乔夫的“御厨”。“地中海”餐厅拥有自己的面包房,新鲜的面包,吃法就不同,再加上 橄榄油,哦!我还喜欢磨点盐在面包上,总觉得味道会醒胃一些。而 Palli的自制意大利面也很正,味道与在意大利吃的别无二致,不过,不 是常吃到他的手艺。中午与久违的好友来到了采蝶轩吃饭,采蝶轩是港式粤菜馆,在上 海已开业多年。采蝶轩楼上便是广州蕉叶餐厅,是一间在上海经营得不 错的东南亚菜馆。蕉叶在浦东的陆家嘴也有分店。上海人很喜欢这种外 来菜,尤其是蕉叶餐厅的舞蹈表演,常常吸引食客的眼球,而它的食物 也有别于广州,比广州更加洋化。饭后,上海老友老姚跟老马说要跟我去 听爵士音乐,我十分兴起。自从2006年从芝加哥拍摄回来之后,一直都 没有碰过正宗的爵士音乐,在上海就可以找到这种“洋文化”。其实我—直在回味半岛酒店“扒房”的面包,新鲜而且有不同的品 种选择。而在十四楼的露天吧,也是一个冥想的好地方。如果单从景观来说,茂月酒店顶楼的酒吧,就更胜一筹了。与浦东 的柏悦酒店相比,虽然风格不同,但是气氛更佳。哦,突然之间想起,那家久违了的在天平路41号的“老吉士”,那几味招牌菜和会讲广东话 的上海经理小李。P22-24

序言

用户评价

最近在书店闲逛,偶然翻到一本美食书,书名《舌尖上的中国:庄臣味道》,封面上那熟悉的logo和“庄臣味道”几个字,瞬间勾起了我对美食的无限遐想。我并不是一个专业的厨师,但却是个不折不扣的美食爱好者,尤其喜欢看那些能将食物背后故事娓娓道来的作品。这本书的装帧很精美,纸张的质感也很好,拿在手里就觉得沉甸甸的,像是装满了无数美味的秘密。我特别欣赏那种能够将地方特色、风土人情与美食巧妙融合的书籍,因为我觉得食物不仅仅是果腹之物,更是承载着一段段历史、一种种文化、一份份情感的载体。《舌尖上的中国》这个名字本身就充满了吸引力,它唤起了我对中国大地上各种令人垂涎欲滴的美食的记忆,从北方的饺子、面食,到南方的粤菜、湘菜,再到西南地区的酸辣,每一种都让人心生向往。而“庄臣味道”的加入,更是增添了一层神秘感和个人化的色彩,让人不禁好奇庄臣大师究竟会为我们呈现怎样独特的味蕾体验。这本书无疑是送给所有热爱美食、热爱生活的人的一份绝佳礼物,它不仅仅是一本书,更是一次关于味觉与文化的奇妙旅程的邀请。

评分一直以来,我对那些能够将地方特色和美食文化深入挖掘的书籍都情有独钟。这本书的名字《舌尖上的中国:庄臣味道》恰好满足了我的这种期待。中国地域辽阔,各地美食特色鲜明,单单一个“舌尖上的中国”就足以勾起我对无数美味的向往。而“庄臣味道”的出现,则为这本书注入了更具象化的个人风格和专业视角。我设想,这本书里可能不仅仅是简单地罗列菜谱,更会深入地探讨食材的来源、烹饪技法的精髓,以及背后所蕴含的文化意义。我希望能够在这本书中看到那些关于食物的故事,比如某个地方特产是如何形成的,某个传统菜肴是如何代代相传的,某个味道又是如何承载着人们的情感和记忆。我更期待的是,通过庄臣大师的视角,能够看到他对食物独到的见解和对味道的深刻理解,或许还能从中学习到一些实用的烹饪技巧,能够将这些美好的味道带入自己的生活。这本书对我而言,不只是一本美食读物,更是一场关于味蕾的探索之旅,一次关于文化传承的感悟。

评分我对美食的热爱,更多的是源于对生活的热情和对美好事物的追求。当我看到《舌尖上的中国:庄臣味道》这本书时,我仿佛嗅到了一股熟悉的、诱人的香气。书名本身就有一种力量,它承诺着一场关于中国美食的探索之旅,而“庄臣味道”则为这场旅程增添了一份专业和独特的印记。我一直认为,食物不仅仅是为了满足生理需求,更是情感的载体,是文化的象征。我渴望在这本书中找到那些能够唤醒我味蕾记忆的故事,那些关于食材的来历、烹饪的匠心、以及味道背后所承载的温情。我期待能够通过这本书,了解那些被时间洗礼过的传统菜肴,感受不同地域的风土人情,甚至从中学习到一些实用的烹饪技巧,将这份对美食的热爱融入到自己的生活中。这本书对我来说,不仅仅是一本关于食物的指南,更是一次深入了解中国饮食文化、感受生活美好瞬间的契机。

评分一本关于食物的书,能让人在文字的海洋里品味到真实的温度,这本身就是一件很美好的事情。这本书的装帧设计,尤其是封面,给我的第一印象就是一种沉静而厚重的质感,仿佛能从那书页间感受到食物经过精心烹制后散发出的诱人香气。我一直觉得,真正的好书,是能够触动人心最深处的情感的,而美食,恰恰是连接人与人、人与土地最直接的方式之一。这本书的名字,特别是“庄臣味道”这四个字,让我联想到很多关于味道的记忆——外婆亲手做的红烧肉,街边小摊上飘香的烤串,还有旅行时偶遇的那家小馆子,都承载着属于自己的独特味道。我期待这本书能够带我走进那些寻常巷陌,去探寻那些被时间沉淀下来的传统味道,去了解那些藏在食材背后的故事,去感受那些因为味道而串联起的情感。对于我这样一个平凡的读者来说,能够通过一本书,走进一个不曾去过的地域,去品尝那些未曾尝过的美味,去认识那些为美食倾注毕生心血的人,这本身就是一种极大的满足和慰藉。

评分最近在书架上注意到一本新书,《舌尖上的中国:庄臣味道》,书名就足够吸引人。作为一名普通的上班族,平时工作忙碌,但对美食的热爱从未减退,尤其喜欢通过书籍来了解不同的地域文化和风味。我一直觉得,美食是了解一个地方最直接、最生动的途径。这本书名中的“舌尖上的中国”,让我立刻联想到那些曾经让我垂涎三尺的中国各地特色美食,从川菜的麻辣,到粤菜的鲜美,再到江浙菜的精致,每一种都代表着一种地域的灵魂。《舌尖上的中国:庄臣味道》这个组合,让我对书中可能呈现的内容充满了好奇。我猜想,庄臣大师或许会带我们走进那些不为人知的民间厨房,去发掘那些传承多年的古法烹饪,去品尝那些最地道的乡土美味。我期待这本书能够不仅仅是提供食谱,更能讲述食物背后的故事,包括食材的选择、烹饪的细节,以及这些食物如何与当地的生活方式、风土人情紧密相连。这本书对我来说,就像一把钥匙,能够打开我通往中国各地美食世界的大门。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有