具体描述

基本信息

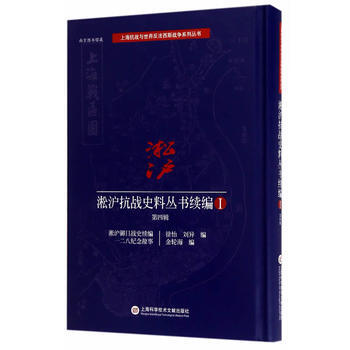

书名:淞沪抗战史料丛书续编 第五辑

定价:98.00元

作者:汪剑鸣 等

出版社:上海科学技术文献出版社

出版日期:2017-03-01

ISBN:9787543972582

字数:

页码:

版次:1

装帧:

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《淞沪抗战史料丛书续编》是由上海市委宣传部主持的《上海抗战与世界反战争研究丛书》的一部分,获得了上海市文化发展基金的资助,也是上海市哲学社会科学规划课题之一,将稀见的关于淞沪抗战史料以影印的形式出版,内容涵盖两次淞沪抗战,体现了在中国党领导下抗日民族统一战线的力量。本册收录了《女义勇军》《一二八之夜》《淞沪抗日阵亡将士追悼大会会刊》。《淞沪抗日阵亡将士追悼大会会刊》收抗日战斗纪略、抗日阵亡将士姓名表、阵亡将士传略、纪念性文艺作品等。

目录

作者介绍

汪剑鸣,民国武侠作家,本名汪景星。另有笔名红绡、夏风、鲁恨生。1939年以《七山王》成名。武侠作品《七山王》、《昆仑七侠》、《五龙十三侠》、《关外屠龙记》、《峨眉剑侠传》、《龙凤缘》、

文摘

序言

用户评价

说实话,我原本对这类偏重史料汇编的作品抱持着一丝保留,毕竟有些时候,纯粹的资料堆砌难免显得枯燥乏味。然而,这部作品却成功地打破了我的固有印象。它在史料的梳理和呈现上,展现出高超的叙事技巧。作者似乎深谙如何将冷峻的史实包裹在引人入胜的叙述结构中,使得即便是专业性极强的文献片段,读起来也毫不费力,反而能激发读者进一步探究的兴趣。我尤其赞赏它对不同来源资料的交叉验证和对比分析,这极大地增强了论证的可靠性,让我能够更加深入、多维地理解淞沪战场上的复杂局势。每一次翻阅,都能从中挖掘出新的思考点,它更像是一扇通往历史深处的窗口,而不是一本简单的教科书,让人在知识的海洋中流连忘返。

评分这部汇编的文字风格非常具有感染力,它没有采用那种冷冰冰的学术腔调,而是以一种近乎史诗般的笔触,将那些宏大的战争场面与微观的个体命运紧密地联系起来。这种叙事上的张力,让读者在面对铁血与悲壮时,能够真切感受到历史的重量。我特别喜欢作者在叙述战况转折点时的那种笔锋的把握,既有对局势的宏观洞察,又不失对具体战术博弈的清晰呈现。它成功地将学术的严谨性与文学的感染力熔于一炉,使得即便是对军事史不太熟悉的读者,也能被其强大的历史洪流所裹挟。读完后留下的,不仅是知识的积累,更是一种深刻的历史共鸣和对民族精神的重新审视。

评分初次接触这部作品时,我最直观的感受是其内容的丰富程度令人咋舌。它所涵盖的时间跨度和事件广度,远超我此前的想象。作者似乎穷尽了所有能够获取的官方文书、私人信件乃至口述记录,将它们编织成一个宏大而又细腻的叙事网络。阅读它,就像是在进行一场漫长而充实的考古之旅,每挖掘出一块新的史料碎片,就有一部分的战争迷雾被驱散。特别是一些对比性的图表和附录中的原始文件,极大地增强了阅读的厚度。它不是那种快餐式的历史读物,而是需要静下心来,沉浸其中,慢慢品味其间蕴含的深刻内涵和历史教训。这本书的体量和深度,绝对称得上是这一领域内的重要里程碑式的作品。

评分这部史料集最大的价值,我认为在于它对“真实”的执着追求。在信息碎片化和观点多元化的今天,找到一本能够扎实、系统地还原历史原貌的作品实属不易。作者团队显然投入了巨大的心血去挖掘那些尘封已久、甚至有些争议性的档案。书中对战术部署、物资调配乃至官兵心理状态的描绘,都力求精准到毫米。对于研究者而言,这是一座宝库;对于普通读者来说,它提供了一种无与伦比的真实感,让我们得以避开后世解读的滤镜,直接面对历史的肌理。这种对史实的尊重和对细节的刻画,使得整部作品散发出一种不容置疑的力量感,让人在阅读时肃然起敬,深切体会到那段岁月里国人所付出的巨大牺牲和坚韧不拔的意志。

评分这本书的装帧和设计感真是让人眼前一亮,封面那种沉稳又不失历史厚重感的色调,配上精细的排版和清晰的字体,光是捧在手里就觉得这是一部值得细细品味的力作。我特别欣赏作者在处理历史细节时的那种近乎偏执的严谨态度,每一页似乎都凝聚着无数史料的打磨与考证。在阅读过程中,我时常能感受到一种强烈的代入感,仿佛穿越回了那个硝烟弥漫的年代,亲眼见证那些至关重要的战役和人物的抉择。它不仅仅是简单地罗列事实,更像是通过史料的碎片,重新构建起一幅完整而鲜活的抗战画卷。特别是对一些鲜为人知的小人物和幕后决策过程的挖掘,让整个故事的层次感一下子提升了不止一个档次。这本书的阅读体验,从触感到内容,都体现出一种匠人精神,非常值得推荐给所有对那段历史抱有敬畏之心的读者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有