具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

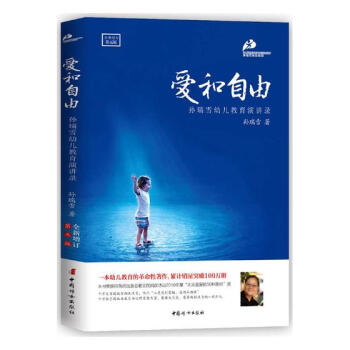

| 商品名称: | 爱和自由 育儿/家教 书籍 |

| 作者: | 孙瑞雪 |

| 定价: | 32.0 |

| 出版社: | |

| 出版日期: | |

| ISBN: | 9787512714823 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装-胶订 |

| 开本: | 小16开 |

| 内容简介 | |

你以为你爱孩子,你想象你可以爱孩子,你认为这就是爱孩子,和你真的爱孩子是有差别的。也许,你需要停下来看:你是不是基于你的想法,你的恐惧,你的焦虑,你的习性来爱的。这可能就意味着你更爱你的想法,更爱你的恐惧,更爱你的焦虑,更爱你的习性。 爱就是爱,恐惧就是恐惧,焦虑就是焦虑,认为就是认为,一切如是。我们要学会从一切如是中将爱剥离出来,你的孩子才真正可以接收爱的礼物。 我们一生能够给予孩子的,只有一样,那就是爱! |

| 目录 | |

章 让生命走向完整????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? …001 我们期待,我们还没有完整,因为这意味着我们还在发展当中。童年是先这样的,因为成长是童年的著特征。 第二章 儿童带着什么来到这个????????????????????????????????????????? …013 有多少人相信儿童是一个精神的存在物?相信他一生下来就蕴含着强大的精神能量,他将按照内在的成长规律成长?在一个年龄段,孩子就喜欢玩水玩沙子,如果大人阻止他,他会顽强抗争。这到底意味着什么? 第三章 儿童认识的步????????????????????????????????????????????????????????????????? …017 “智力中没有一样东西不是源自感觉。”一个孩子,一手拿着洗脸毛巾,一手拿着梳子,他咬咬毛巾又咬咬梳子。我们知道他在用嘴感觉软和硬。遗憾的是,他的父母并不知道,没有及时把“软”和“硬”这两个词告诉孩子;庆幸的是,他们没有把毛巾和梳子拿开。 ? 第四章 创造力来自哪里????????????????????????????????????????????????????????????? …023 心理学界有一个共识:个性等于创造力。人的培养过程应该是一个个性的培养过程。但我们往往把个性理解错了,以为调皮捣蛋、胡思乱想的人才富有个性。其实,有个性的人对的感受是的,思维状态是的。秘密在于,每个生命生来就是的,只是在成长过程中、在被教育的过程中,这些与生俱来的东西被泯灭了。 第五章 儿童须自己感觉????????????????????????????????????????????????????????? …027 火车要在轨道上行驶,这是成人的规则。孩子用玩具火车进行其他玩法的时候,爸爸会说:“不对,火车应该在轨道上走。”你了解儿童的内心吗?这可能是一个与火车无关的探索,也可能是他在复习或延续他的昨天。 第六章 不同品质的心理和智力????????????????????????????????????????????????? …033 一个孩子4岁时父母离婚了,有的大人对孩子开玩笑:“叫爸爸,叫了就给你买好吃的!”刚开始孩子躲在妈妈身后,感到屈辱和愤怒。后来他习惯了,无论别人怎样哄骗,绝不开口说话。这一切在孩子心里刻上了什么印记我们无从知道,但是关于“爸爸”这一概念,他肯定有着与众不同的理解。 第七章 为什么儿童喜欢重复做一件事????????????????????????????????????? …039 我们知道儿童喜欢重复做一件事,反复听一个故事,十天半月也不烦。他从故事里吸收的先是逻辑,然后是情景,是概念。一定要仔细为儿童选书,要让他吸收好东西。 第八章 儿童心智发展的内在过程????????????????????????????????????????????? …045 儿童自发的心智发展是连续不断的,“并直接与儿童本身的心理潜力有关,而不直接与老师的工作有关”。强迫孩子画画、不断教孩子画画,可能导致这个孩子一辈子都不可能真正画画。不仅仅是天然的兴趣被泯灭了,孩子这方面的心智也被教的模式桎梏了。 第九章 感觉训练——儿童智力发展的途径????????????????????? …053 有的孩子还不会走路,上楼的时候大人就开始数“1、2、3”了,不会走路的孩子能理解“数”这个抽象的概念吗?但如果在他数学敏感期到来的时候,让他作有关教具,经过多次重复,他会突然发现:这个教具是一个序列。认识事物的过程好比吃饭,经过消化成为 |

| 编辑 | |

22年前,故乡宁夏的*批家长,把心爱的孩子送到我这里,我从此起步。 接着是北京、广州、上海、郑州、昆明、西宁等各地的家长,他们关注着远在宁夏的这个教育,并热情传播它,帮助我一路走到现在。 我爱孩子们,始终小心翼翼地仰视他们,他们我回到了心灵的故乡,给了我无尽的爱和对生命秘密的探索。 |

用户评价

我以一个长期关注儿童心理发展的角度来看待这本书,它最引人注目的地方在于其理论基础的扎实和逻辑的严密。作者显然花费了大量时间研究了依恋理论和积极心理学在家庭环境中的应用。它不像市面上很多流行的育儿指南那样,热衷于推出各种“速成秘籍”,而是引导父母去建立一套稳固、可持续的亲子关系框架。书中对“自主性”的探讨尤其深刻,它区分了真正的独立和被放任自流之间的微妙界限。我特别欣赏其中关于“赋权”的章节,里面提到,每一次允许孩子做力所能及的决定,无论结果是好是坏,都是在为他日后承担责任打地基。比如,选择穿哪件衣服、决定周末活动的优先级,这些看似微小的权力下放,实际上是在累积孩子的“自我效能感”。这套理念非常符合我培养孩子长期适应能力的需求。它提醒我,育儿不是一场短跑,而是一场马拉松,核心竞争力不在于孩子当下表现得多听话,而在于他未来面对不确定性时的内在驱动力和解决问题的能力。阅读过程中,我常常停下来思考,我的每一个“代劳”行为,是不是正在无意中剥夺了他成长的机会。这种反思性的阅读体验,是其他同类书籍中很少能给予的深度。

评分这本育儿书简直是为我这种新手父母量身定做的,它完全颠覆了我过去对“规矩”的刻板印象。书中没有那种高高在上的说教,反而是充满了对孩子内心世界的深度洞察。我记得最清楚的是关于“情绪管理”那一章,作者用非常生活化的例子,比如孩子因为玩具被拿走而大哭不止的情景,详细剖析了哭泣背后的真正需求——不是要抢回玩具,而是需要被理解和接纳。那种描述的细腻程度,让我立刻就想起了上周我儿子发脾气的样子,当时我只顾着制止哭闹,却完全忽略了他眼神里流露出的无助。书里建议的“先接纳情绪,再处理行为”的黄金法则,我尝试着用在日常生活中,效果立竿见影。比如,他摔碎了一个小碟子,我没有立刻批评,而是先蹲下来,用平静的语气说:“我知道你现在肯定很害怕/难过,碟子碎了确实让人不开心。” 这种共情的方式,竟然让他很快从恐慌中抽离出来,主动跑去拿扫帚帮忙清理。这不再是简单的“管教”,而是一种深层次的“连接”。它教会我如何放下自己作为“权威者”的姿态,真正成为孩子成长道路上那个安全、温暖的港湾。这种不设限的爱与支持,才是培养一个内心强大、懂得尊重他人的个体的关键,对我来说,这比任何技巧性的管教口诀都有用得多。

评分这本书的文笔有一种非常独特的韵律感,读起来不像是在学习理论,更像是在听一位经验丰富、充满智慧的长辈娓娓道来人生哲理。它没有使用大量晦涩的专业术语,即便是涉及到认知发展阶段的描述,也处理得轻盈而充满画面感。我尤其喜欢它对于“限制”的重新定义。传统的观念总将“限制”等同于“惩罚”或“禁止”,但这本书巧妙地将“自由的边界”与“爱的表达”画上了等号。它阐述了清晰、一致的界限,实际上是给予孩子安全感的最高形式,因为他们知道自己在哪里停下来,哪里可以尽情探索。书中举了一个关于“玩耍时间结束”的例子,它不是通过吼叫来结束游戏,而是提前预警、给予孩子完成当前任务的自主权,最后用一个充满仪式感的结束动作(比如一起收拾玩具)来过渡。这种处理方式,将原本充满对抗的场景,转化成了一次合作与尊重的练习。这种细腻的引导艺术,极大地降低了我日常育儿中的冲突频率,让家庭氛围变得更加和谐放松,这对于我这种追求内心平静的家长来说,简直是巨大的福音。

评分从结构上来说,这本书的编排非常人性化,它不像教科书那样死板。我喜欢它在每个主题结束后,都附带了“父母反思日志”的小板块,这强制性地将阅读体验转化为实际行动。我感觉自己不是在被动地接受信息,而是在与作者进行一场持续性的对话。比如,在讨论“如何处理冲突中的沉默”时,作者没有直接给出“应该说什么”的答案,而是引导我们去思考:“当你的孩子对你关上心门时,你内心最深的恐惧是什么?” 这个问题直击灵魂。我意识到,我的恐惧是害怕失去对他的影响力。一旦我认识到这种恐惧,我反而能放下控制欲,用更具耐心的、非侵入性的方式陪伴他度过“沉默期”。这种引导式的提问方式,帮助我构建了自己的育儿哲学,而不是盲目地复制书中的案例。这本书更像是一位陪伴者,它尊重读者的个体差异,鼓励我们根据自己的家庭特点去“定制”爱与自由的平衡点,而不是强行将所有孩子塞进同一个模子里,这才是真正有生命力的教育指导。

评分我尝试过市面上许多强调“正面管教”的书籍,但往往发现,在孩子进入“叛逆期”或者面对强烈挫折时,那些教条式的技巧就显得苍白无力了。而这本《爱和自由》的价值在于,它真正做到了“育儿先育己”。它并没有给我一堆可以套用的万能公式,而是提供了一套强大的“内在修复工具”。其中关于“父母自我关怀”的篇幅,让我印象非常深刻,它直指现代父母面临的焦虑核心——我们总是在用自己童年缺失的爱去填补孩子,却忘了自己也需要被疗愈。书中鼓励父母定期“清空情绪容器”,比如通过正念练习或写日记,去识别那些源于原生家庭的反应模式。我发现,当我不再因为自己童年时期的某种经历而被触动时,面对孩子相似的行为,我的反应就变得更具建设性、更少情绪化。这种“向内看”的深度挖掘,是这本书与其他注重“外部行为修正”的书籍最大的区别。它强调,一个内心富足的父母,才能培养出一个精神丰盈的孩子,这是一种由内而外的连锁反应。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有