具体描述

编辑推荐

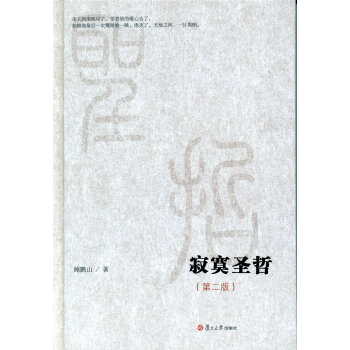

《寂寞圣哲》是著名文化学者鲍鹏山的成名作,亦是代表作。语言的优美纯正,思想的尖锐纯粹,犹如天外的一泓清亮甜润、渗肌入骨的沙漠之泉,具有一种摄人心魄、动人肺腑的力量。也因此,他受到当代著名作家贾平凹的激赏,并在这本书正式出版的时候,欣欣然作序推荐。那时的鲍鹏山还在青海的“偏僻小城”西宁教书、读书,寂寂无名。埋头研读诸子百家数十年,其“成果”让他一鸣惊人,一飞冲天。

一本好书,一本能点燃人的思想的好书,不容错过。

内容简介

《寂寞圣哲》是传统文化学者鲍鹏山于早年创作的一部解读先秦诸子的文化散文。本版为精装修订版,增加了《屈原:面向风雨的歌者》等篇。在作者的笔下,孔子对理想的执着,老子对世俗的看透,庄子的返璞归真,墨子的博爱关怀,孟子的浩然之气,韩非、商鞅的冷血,莫不栩栩如生,可信可亲。然而,能解读“千古圣贤”,绝非一般庸人所能为,正如著名作家贾平凹在本书初版序言中所言:“敢谈圣贤,绝不是鸡零狗碎的人要干的事,但要写得不是所谓很学术的书,又不是那种黑幕文字,却不是谁都可以得心应手的。”而鲍鹏山凭借其深厚的学养与激扬的才情,不仅能得心应手,而且十分好看。其视野之开阔,文笔之流畅,思想之深刻,在近年作家与学者的散文中并不多见。作者简介

鲍鹏山,作家、学者,上海开放大学教授,上海交通大学兼职教授,中国孔子基金会学术委员会委员等。出版有《寂寞圣哲》、《孔子是怎样炼成的》、《说孔子》、《中国人的心灵——三千年理智与情感》、《风流去》、《鲍鹏山新说水浒》(上、下)、《附庸风雅——第三只眼看诗经》、《致命倾诉》等著作十多部。作品被选入人民教育出版社的全国统编高中语文教材及多省市自编中学语文教材。精彩书评

本书的尖刻得之于宽博,幽默得之于智慧,恣肆得之于安详,尤其内力的张合俯仰,语言的顽劲皮性,是我接读书稿中最好的一位。———贾平凹(著名作家)

目录

老子:颠倒的世界和扭曲的哲学孔子:黑暗王国的一枚残烛

墨子:向帝国挑战的剑侠

孟子:王者师与大丈夫

庄子(上):永恒的乡愁

庄子(下):人在江湖

荀子:养在深闺人未识

屈原(上):无路可走

屈原(下):面向风雨的歌者

仲尼弟子:昨夜星辰

商鞅:斯人自杀

韩非:折断的双刃剑

李斯:斯人斯鼠

精彩书摘

老子:颠倒的世界和扭曲的哲学老子是一位令人望而生敬的人,因为我们不知道他智囊般硕大的头颅内究竟包含着多少人生的智慧;他还是一位令人望而生畏的人,他额际密密的皱纹中不知隐藏着多少阴谋与陷阱;当然,他还是一位令人望而迷惘的人——他神奇般地出现在我们民族的孩童时代,大约是失望,或另有使命,又神奇般地消逝他方。

在夕阳的余辉中,他晃动着远去的身影,弃我们如弃敝屣。他对我们竟没有一毫的留恋之意,让我们世世代代为此难堪自惭。是的,老子出关而去是一件意义严重的事件,它表明,我们已经不配受哲学的引导;而我们自己由于迷醉与迷失于物质世界,也可耻地抛弃了哲学。一个绝顶的哲人,不屑与他的同胞为伍,甚至不愿埋骨乡梓,这难道不使他的同胞自信与自尊受挫吗?我写这篇文章时是真心感到了一种难以自掩的羞惭的。我的祖先怎么了?真的是堕落得万劫不复了吗?真的是不配这样的一位哲人来教导吗?

老子的行踪可以用这样一个词:神出鬼没。有人说他是神龙见首不见尾,在云端里半隐半显。不过,就算他是飞鸿,偶然经过我们的时空,也还是留下了雪泥鸿爪,还是给我们留下了怜悯和慈悲。司马迁不知有何依据,断言他是楚苦县厉乡曲仁里人。苦县原属陈,陈又为楚所灭,所以又属楚了。当时南方北方的民风与学风已有较大不同,楚国也就以道家学派及由此而生成的文化传统,自豪地与齐鲁大地的儒家、三晋大地的法家比老子的著作叫《道德经》。何谓德?一物之所以为一物谓之德,用今天的话说,就是事物的本质属性,特殊属性;何为道?万物运行之规律谓之道。所以,老子研究的,感兴趣的,是较为纯粹的哲学问题,是对客观具象事物的抽象。

他也是一位深谙历史的学者,司马迁说他是周守藏室之史,就是周王朝政府档案馆的馆长。那时的政府档案馆中所保存的文献,不外乎是史官们记事记言的历史罢了。他整天关在阴冷的屋子里读这些东西,能不“一篇读罢头飞白”?难怪他“生而发白”。他生在那么多既有的历史之后,如历史的一个晦气重重的遗腹子般。是的,对于有些人来说,人类集体的经历和创痛不外乎也就是他最个性的感性体验,老子正是这类超常人中的一个,面对着“上疆场,彼此弯弓月,流遍了,郊原血”的历史血河,他怎能不由美少年变为鸡皮“老子”,并在他额头上深深浅浅密布的皱纹中,埋下与阴谋、与冷酷甚至与残忍难分难解的智慧?班固说,道家出于史官,是有感而发吧。

看多了罪恶,不是与世同浊,心肠随之冷酷,便是脱胎换骨,超凡入化,蜕化出一颗大慈大悲的心灵。综观老子的遗著,好像他这两者兼而有之,犹之乾坤始奠之前的混沌宇宙。不过我相信,当老子带着满头风霜,一脸慈悲,走出守藏室时,他已洞穿人生的厚壁。在阳光下他眯眼看人间,人间混乱而无道,正如一塌糊涂的历史。他心如止水。一切把戏他都已了如指掌,各色人物他也都似曾相识,周朝的大厦将倾,山河将崩,九州幅裂,小小的守藏室亦将面临一场浩劫,“金玉满堂,莫之能守”。那些厚重的典籍守不住也藏不住了。他抬头看看西天的晚云,去意满怀,是的,该走了。

不过,我们还算幸运。据司马迁的记载以及后来神仙家的推衍,当老子骑着青牛要出关而去时,被关令尹喜挡住了。这位尹喜对老子说:“子将隐矣,强为我著书”——在你抛弃我们之前,能否劳神一下,为我们留下你的思想?

多年以前,我揣摩老子此时的心情,假托老子口吻,写过一篇《老子出关》:

我已经没有什么故事告诉你们了。

我曾预言过劫数的到来。我曾以薄薄的柳笛吹起晚岚。然而那时你们甜寐于未朴的岁月之梦,白白地错过了时光。

召唤已经传来,我将离去。在另一国度的土地上播撒幻梦之粒。在我走进血红的夕阳之前,我留下这五千言的零乱缄言,在世纪的废墟中如泼散的弹子。愿你们仔细的收捡。当一切都已堕落,一切都已不可为,你们就去玩弹子。

那时我正在翻捡老子的五千言《道德经》,我的感觉就如同下午阳光下马路边上玩弹子的顽童。所不同者,玩弹子的顽童兴致勃勃,而玩老子五千言汉字“弹子”的我则有些百无聊赖。那时我的处境不妙,并且我的很多朋友都摇身一变成为商海健将,红光满面,挥斥方道,雄姿英发,大有作为。所以我对自己落伍的行为感到很害羞,很寂寞。处盛世而无为,对自己也就很灰心。但灰心的人看老子,也算是一种精神寄托吧。渐渐的,除了我不大感兴趣的什么宇宙生成构成外,我把老子的五千言理出两条思路:一日治国,二日处世。下面我就分别来谈谈。

老子治国的方法,也就是班固所说的“君人南面之术”了。老子大约是看多了历史上君主种种行为所带来的灾难,他知道,那些在冠冕堂皇的文告中被打扮得正义非凡的行为,不过是统治者本人嗜欲的间歇性发作而已。为此,他对症下药地开出一剂药方:“无为”。“无为”?让他们不修筑生前的宫殿和死后的陵墓了?不发动开边的战争去抢夺土地、子女与玉帛了?所以这剂药是统治者万难下咽的。不过真要是“无为”了,那确实就简单了,所以他宣称“治大国若烹小鲜”,治国之简单易行就如同炒一碟小鱼而已!为什么这么简单?因为照他的说法,治国的关键不在于我们殚精竭虑地去做什么,只要我们把现在正干的事停下来,什么也不干就是了:

不崇尚贤才,从而使百姓不争夺;不看重难得的财货,从而使百姓不做盗贼;不让百姓看见能引起占有欲的东西,从而使百姓的人心不乱。所以,圣人治理天下,是让人民心灵空虚而肠胃充满,志向卑弱而筋骨强健。让人民经常处于无知识无欲望的状态,从而让那些智者不敢有什么作为。实行了无为,就是无所不为了。

〔原文:不尚贤,使民不争;不责难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心实其腹,弱其志强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为则无不为。(三章)〕

一口气说出八个“不”字,四个“无”字,听起来就是摇头如拨浪鼓似的口里一连串的“不不不……”和“别别别……”。冷眼看世界的乱哄哄,热闹闹,终于看破其机关,于是来个全盘否定。这里有些句子我们分析一下。“贤”是什么?贤是人的智力、能力和德行的总和,是对一个人的综合评价。“贤”的坏处在于它是“有为”的工具,人越贤,闹的动作也会越大,潜在的可能性也就越大。而一切可能性都是现存世界秩序的潜在杀手与颠覆者。被历史与现实的无穷变幻与无数鬼脸弄得心惊肉跳神经兮兮的老子渴望宁静,那种远古的无争无夺的、无知无识的、无是无非的宁静。所以老子要“不尚贤”。“货”是什么?是人人都欲得的物质享受。“货”的坏处在于它刺激了人的欲望。这“货”与“贤”相辅相承。据段玉裁的意思,“货”乃辗转易手之财,“贤”则是由“多财”引伸而出的人之多能。故尔,“货”是所争的目的,“贤”则是争夺的手段。越贤,争夺就越激烈,阴谋就越周密,用心就越机巧。所以老子说“圣人之治”应该是“虚其心而实其腹,弱其志而强其骨”。这个“虚心”是指“无欲”之心,这个“志”也是“欲望”的同义语。这当然是“愚民政策”,而且是很阴险的愚民政策。不过,就我的观察,中国历代的统治者却连这点也做不到。何以故?因为他们虽则想尽办法虚人民之心,弱人民之志,或者进行奴化教育——钱钟书先生就说过,古代的愚民政策是让人民不受教育,现代的愚民政策是让人民只受一神教育——但他们是决不能忍受让人民“实其腹”、“强其骨”的。中国穷,黄河流域尤其穷,所以必须是以大部分人吃不饱来保证一小撮吃得好的。这一点,倒是档案馆中读死书的老子不能明察的了,或者,在这里,他比“率兽食人”(孟子语)的统治者当权要仁慈得多了。

“使夫智者不敢为”,这一句也该提出来特别说一说。鲁迅曾迷惘地问道:一个铁笼子里一群人昏睡以待死,而有一两个人醒来了,这一两个人是喊叫好还是也一同昏睡好?英国著《论自由》的穆勒也谈过类似的问题,他说,在专制的社会里出现过并且还会出现伟大的思想家,但决不会出现思想活跃的大众。所以,思想家天才的思想火花只能在小范围内悄悄地传播,并自生自灭,而永不能以其光辉照亮社会的一般生活。穆勒这是对世界史中已有现实的描述,而老子,则是在该状态未出现之前对此进行设想。他真不简单呢。试想,智者面对着这样一群胃里充实头脑空虚,筋骨强健心志卑弱的大众,他还敢为么?愚昧的大众往往以集体的暴力成为暴政的同伙啊。

作为“为”的产物,“仁”“义”“礼”等等,老子当然大加反对。他认定一切都在堕落:“大道废,有仁义,慧智出,有大伪,六亲不和,有孝慈”。

所以道丢失了,然后才出现德;德丢失了,才出现仁;仁丢失了,才出现义;义丢失了,又出现了礼。这个礼,它就是忠信的消亡,混乱的开始。

〔原文:故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄而乱之首。(三十八章)〕

我们只要看看周公之德,孔子之仁,孟子之义,荀子之礼,就可知他对历史的惊人预见。大约到了荀子的“礼”,再往下便无法收拾了,只好再用韩非的“法”,于是出现暴秦,真正是“忠信之薄而乱之首”。

前言/序言

精装版序《寂寞圣哲》最初是2000年4月由东方出版中心出版,责任编辑是李又顺先生,辑录的是自1998年夏季开始,在贾平凹先生主编、穆涛先生为常务副主编的《美文》杂志上连载的“再读圣贤”专栏上的文章。这组写两千多年前圣贤人生的文章,其写作动机则是因为深感现实中自身生活的焦虑。这组文章发表及结集出版后,获得非常多读者的青睐,让我惊喜原来有那么多的人也这样焦虑着。十四年来,这本书的各种版本一直在长销,不断再版,但我逐渐由惊喜变为惊讶——那种焦虑竟一直延续到今天,而如许多人的焦虑却并没有改变那些让我们焦虑的现实。鲁迅先生曾经感慨,在中国,有时候不知道生活在什么时代。一本谈历史的非学术性著作十几年后还在出版,还有那么多的读者,作者可能不该为自己高兴,而应该为时代悲哀。因为,这种现象未必证明作者的高明和作品的经典,可能倒是证明了时间的停滞和社会的蹒跚。

2014,6,9于浦东偏安斋

《寂寞圣哲》初版序

贾平凹

对于文坛,《美文》是个新生的杂志,鲍鹏山也是个未名人,但鲍鹏山接二连三地在《美文》上发表他的“再读圣贤”的文字,当读者在逐步认识了《美文》后,鲍鹏山的声名也大起来,相得益彰,所以有出版社肯为他结集出书,我也乐意代表杂志社为这本书写序了。

敢谈圣贤,绝不是鸡零狗碎的人要干的事,但要写得不是所谓很学术的书,又不是那种黑幕文字,却不是谁都可以得心应手的。本书的尖刻得之于宽博,幽默得之于智慧,恣肆得之于安详,尤其内力的张合俯仰,语言的顽劲皮性,是我接读书稿中最好的一位。这本书使圣贤庸行,大人小心,使我们不知不觉而知觉。

鲍鹏山已经是《美文》版面上的熟客。但我见到他的时候,他谈过了老子、庄子和孔子,正要谈商鞍,携妻牵子,亲自到西安来送稿,人是黑黑的,言语不多,很憨诚的那一类。我们请他在靠着凉花满塘的小店里吃饭,他送了我一只古时的大陶罐,我们没有过多交谈,之后他就走了。他大约说过他在青海太偏僻,文坛上没什么认识的朋友,很多寄出去的稿件都石沉大海,给《美文》是第一次投稿,没想……如何如何的,这是客气话,我没有在意,但我记住了一个细节:他的孩子没有上桌吃饭,因为新买了一盘积木,一个人坐在屋角一声不吭玩了三个小时动也不动。知其子便知其父,我倒敬畏了他是一个有心劲而能认真又沉得住气的人。

鲍鹏山现在又在青海的一所学校里生活着,那只陶罐就放在我的书架上。因为是彩陶罐,不忍心涂抹,我在紧挨的另一只大的陶罐上写了一句话:

罐者观也官也,得大罐者能大观,能大观者则大官。

鲍鹏山可能一辈子不能做大官,也可能终生呆在青海的小城里,但这并不妨碍他的能大观。

l999年11月3日夜

用户评价

这本书给我的感觉,更像是一次对内心世界的深度探险,它似乎不急于给出一个明确的答案,而是更专注于引导读者去提出正确的问题。我发现自己在阅读过程中,会不自觉地把自己过去的一些经历和困惑,与书中的某些论述进行对照和反思。这种强烈的代入感,让我感觉作者非常理解人性的幽微之处,那些我们自己都难以言明的复杂情绪,他都能精准地捕捉并描绘出来。特别是一些关于时间流逝和个体价值的探讨,简直像是一面镜子,照出了我过去一直回避的那些脆弱点。这不是那种读完后会让人感到轻松愉悦的作品,它更像是一场精神上的“刮骨疗毒”,虽然过程可能有些不适,但结束后会有一种脱胎换骨的清明感。我向很多朋友推荐过,但都会加上一句提醒:这不是消遣读物,而是需要你投入心神去“对话”的文本。

评分这本书的装帧设计真是深得我心,封面那种略带磨砂质感的纸张,拿在手里沉甸甸的,很有分量。我尤其喜欢那种深沉的蓝色调,配上烫金的字体,既显得庄重又不失现代感。翻开书页,纸张的白度适中,字体的排版清晰、疏朗有致,阅读起来非常舒适,即使是长时间盯着看,眼睛也不会感到特别疲劳。而且,侧边留白的宽度处理得恰到好处,看得出出版社在细节上是下足了功夫的。这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品。我甚至会时不时地把她摆在书架最显眼的位置,单纯欣赏一下她的外观,那种低调的奢华感,让人爱不释手。内页的印刷质量也无可挑剔,墨迹均匀,没有任何洇墨的现象,这种对物理形态的尊重,让阅读体验提升了一个层次。对于一个热爱纸质书的读者来说,拥有这样一本制作精良的书籍,本身就是一种享受和满足。

评分这本书带给我的思考,更多地沉淀在了“读完之后”的漫长时光里。它不像那些情节跌宕起伏的小说,读完后很快就淡忘了情节,而是那种渗透到日常生活中的一种微妙变化。比如,在面对一些日常抉择时,我可能会下意识地回想书中关于“选择的代价”的论述,这使得我的判断更加审慎和长远。更重要的是,它似乎为我提供了一套重新审视孤独和自省的工具。在如今这个信息爆炸、过度社交的时代,能有一个声音鼓励你去安静地面对自己、享受那种深层次的独处,是极其珍贵的。我甚至觉得,这本书更像是一个沉默的、经验丰富的前辈,在你迷茫时,偶尔投来一个意味深长的眼神,不需要多余的言语,你就懂了下一步该怎么走。这种持续的、潜移默化的影响,才是衡量一本好书价值的最高标准。

评分从结构上来看,这本书的编排逻辑跳跃性较大,但正是这种看似不连贯的布局,反而营造出一种碎片化时代下思维的真实状态。它不像传统论著那样步步为营,而是更像是不同时间点、不同心境下的灵感火花汇集在一起,每一章的侧重点都不尽相同,但主题始终紧密围绕着核心的探讨。这种非线性的阅读体验,反而更有利于激发我的联想和主动思考。我不会按照顺序严格地读完,有时会先翻到感兴趣的小标题,随便挑一个段落开始阅读,然后又被引导着回到前文,或者跳跃到后半部分。这种自由探索的方式,让阅读过程充满了惊喜,每次重新拿起书本,都能从不同的角度切入,发现新的层次。对于喜欢自己构建知识框架的读者来说,这种松散而又内在自洽的结构,简直是量身定做。

评分我不得不说,这本书的语言风格极其独特,它没有那种晦涩难懂的学院派腔调,却又充满了哲思的韵味。作者似乎很擅长用最简洁的笔触,去勾勒出那些宏大而复杂的情感脉络。我常常在读到某一句时,会不由自主地停下来,反复咀嚼其中的含义,那种感觉就像是突然被塞进了一个安静的、只有思想回响的房间里。句子结构的变化非常灵动,有时候是短促有力的断句,像警钟一样敲打着人的意识;有时候又是绵长舒缓的叙述,引导着思绪在不同的维度间穿梭。这种阅读的节奏感掌握得非常好,时而让人心跳加速,时而让人进入一种近乎冥想的平静状态。我感觉作者的文字功底深厚,但又不是故作高深,而是将复杂的哲学思考,以一种近乎诗意的、人人都能感知的口吻表达了出来,读起来非常过瘾。

评分初中生能明白事理,髙中生就更应明白事理。

评分正版图书,送货速度快,快递员态度好。

评分不错的书,值得推荐购买。

评分很好很好值得一读,慢慢消化

评分纸张印刷质量都很好,京东的服务配送也很满意

评分正版书,孩子很喜欢

评分一直在京东购物,质量信得过,送货及时,配送员态度好

评分质量还行,用得放心。

评分书不错,物流快,服务好!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![文化的解释 [The Interpretation of Cultures] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11512588/53db657aNfcb18ee3.jpg)