具体描述

基本信息

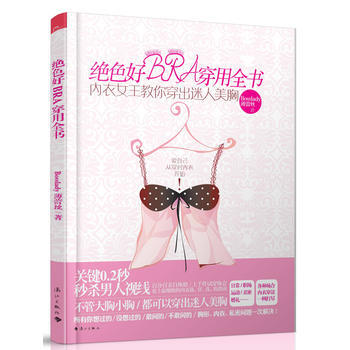

书名:绝色好BRA穿用全书

定价:30.00元

作者:Bosslady薄蕾丝

出版社:漓江出版社

出版日期:2013-05-01

ISBN:9787540764425

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:12k

商品重量:0.322kg

编辑推荐

内衣女王的超实用美胸秘籍&内衣指南,穿出迷人胸形事业线

内容提要

关键0.2秒,秒杀男人视线!

怎么穿出事业线?不止深还要很自然!

问题胸大矫正!副乳、下垂、外扩一次解决!

善用内衣功能!拯救小胸、上胸无肉、鸡胸型的秘密武器!

美胸运动UP UP!后天深V曲线养成术!

内衣怎么挑?黑色性感VS白色纯情!

男生就爱大?男友*内衣大调查!

视觉系!NuBra心法无私大公开!

内衣女王Bosslady薄蕾丝以亲身体验、上千件试穿体会

集结成这本台湾女生人手一册的美胸内衣秘籍:

选购穿着、清洗收纳、热门品牌、心水款式、美胸恩物、男人心理……无所不包

日常/ 职场/ 运动 /亲密 /婚礼……各种场合内衣穿法一网打尽!

所有你想过的、没想过的,敢问的、不敢问的胸形、内衣、私密问题一次解决!

不管大胸小胸,都可以穿出迷人美胸!

目录

作者介绍

Bosslady薄蕾丝

人气博主,以内衣试穿报告走红网络。喜欢买内衣,也喜欢研究内衣,自2009年起开始在网络上分享自己试穿内衣的心得。凭借神乎其技的绝妙手感,以及无人能敌的专业眼光,获得广大网友一致推崇,封其为“内衣女王”。

文摘

序言

用户评价

这本书的开篇处理极其巧妙,完全颠覆了我对传统小说叙事结构的预设。它不是从时间线的起点开始讲起,而是直接将读者抛入了一个高潮迭起的瞬间,背景信息需要读者在后续的章节中通过碎片化的回忆和闪回逐渐拼凑完整。这种“失重感”的开局,反而激发了我极强的好奇心,迫使我必须全神贯注地去捕捉每一个细节,以理解“现在”是如何发生的。这种叙事上的大胆革新,展现了作者对读者智商的充分信任,认为读者有能力去完成叙事的重建工作。这种互动式的阅读体验,极大地提升了阅读的参与度和智力上的愉悦感。 书中的世界观设定极富想象力,作者构建了一个逻辑自洽且充满独特规则的微观宇宙。这里的社会结构、人际交往的潜规则,都与我们现实世界有着微妙却关键的区别。这种架空的设定并非是为了逃避现实,而是提供了一个理想化的“透镜”,通过观察这个异于常理的世界,反而能更清晰地审视我们自身世界的荒谬之处。我尤其佩服作者在构建这个世界时所展现出的系统性思维,每一个设定的背后都有其深远的原因和影响,绝非随意的点缀,所有的元素都紧密地咬合在一起,形成了一个坚固的整体。 阅读过程中,我被书中对“权力”运作机制的透彻剖析所震撼。作者没有将权力描绘成一个单一的、具象化的实体,而是将其视为一种流动的、多层次的关系网络。不同的人物在不同的场景下拥有不同程度的“影响力”,这种动态的权力平衡被描绘得无比真实和残酷。书中对于权力更迭时的心理描写尤其精彩,那些曾经掌握权柄的人在失势后的空虚感,以及新晋者面对重压时的挣扎与伪装,都刻画得入木三分。它提供了一个绝佳的案例研究,展示了在利益驱动下,人性的异化过程是多么的微妙而又不可逆转。 这部作品的哲学思辨性非常强,它探讨的主题非常宏大,涉及了自由意志与宿命论的永恒争辩。书中的角色似乎不断地在追问“我们是否真的拥有选择的权利,还是所有行动都早已被某种无形的力量预先决定?”作者将这种宏大的议题融入到最日常的琐碎行为中,使得理论讨论不再是枯燥的哲学辩论,而是与角色血肉相连的生存困境。它没有给出简单的答案,而是将选择的重担抛给了读者,让我们在阅读结束后,依然在脑海中进行着这场深刻的自我诘问。 这本书的音韵美感令人惊叹,即便是在翻译版本中,依然能感受到原作者对文字节奏的执着追求。有些段落的句子结构如同精心编排的乐章,长短句的交错使用,制造出一种强烈的呼吸感和韵律感,读起来朗朗上口,但又充满思辨的深度。作者对特定词汇的偏爱和重复使用,形成了一种独特的“主题音乐”,在不同章节中反复回响,加深了主题的辨识度。这种对文字音乐性的关注,使得阅读体验远超一般的文字消费,更像是一场精心编排的听觉盛宴,让人在不知不觉中沉醉于文字的律动之中。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品,拿在手里就觉得分量十足,那种纸张的触感和油墨的芬芳,让人忍不住想多翻阅几遍。封面设计得非常大胆而又充满想象力,色彩的运用既张扬又内敛,仿佛在讲述一个扑朔迷离的故事前奏。内页的排版更是考究,字体的选择和行距的把控,都体现了出版方在细节上的精益求精。我特别欣赏它在视觉上传达出的那种复古与现代交织的独特美学,让人在阅读的同时,也获得了一种视觉上的享受。这种用心做书的态度,在如今这个快餐文化盛行的时代,显得尤为珍贵。它不仅仅是一本书,更像是一件精心打磨的工艺品,值得被珍藏。每一次翻开它,都能感受到那种对阅读体验的极致追求,让人对内容本身的期待也随之水涨船高。 这本书的叙事节奏掌握得非常老道,作者似乎对人性的幽微之处有着深刻的洞察力。故事的开篇并不急于抛出核心冲突,而是用一种近乎缓慢的、浸润的方式,将读者带入到人物的内心世界。人物的塑造极其立体和丰满,即便是配角,也有着清晰的动机和成长的轨迹,让人感觉他们是真实存在于某个时空中的个体,而非仅仅是推动情节的工具。作者的笔触细腻至极,擅长捕捉那些微小的、转瞬即逝的情感波动,并将其放大,使其具有强烈的共鸣感。尤其是一些对话场景,短小精悍却蕴含着巨大的张力,每一句台词都像是经过千锤百炼,掷地有声。这种深度的心理刻画,使得整部作品的厚度远超出了其篇幅所能展现的范围。 我阅读这本书的过程,简直像是在经历一场与历史的深度对话。作者在构建故事情节时,对于时代背景的考据显然下了大功夫,那些对于特定年代生活细节的描摹,精准得令人拍案叫绝。无论是市井的风貌、服饰的讲究,还是社会阶层的微妙互动,都被还原得栩栩如生,让人仿佛穿越回了那个特定的光影之中。这种扎实的史料功底,为虚构的故事披上了一层坚实的真实外衣,使得情节的合理性和可信度大大增强。它并非是枯燥的说教式历史重述,而是将历史的脉络巧妙地编织进了角色的命运线里,让读者在跟随人物跌宕起伏的经历中,潜移默化地吸收了历史的养分。这种将人文情怀与历史厚重感完美融合的叙事策略,无疑是本书最值得称道之处。 这本书在探讨情感关系方面,展现了一种极其复杂和成熟的视角。它没有简单地将爱情或友谊标签化,而是深入挖掘了人与人之间那种纠缠不清、爱恨交织的复杂性。书中描绘的几组关系,充满了拉扯、试探与妥协,没有绝对的对错,只有立场和选择的必然性。我尤其欣赏作者对于“沉默”的力量的运用,很多关键的转折点并非通过激烈的争吵来完成,而是通过人物之间微妙的眼神交流和长时间的沉默来完成,这种“此时无声胜有声”的处理方式,极大地增强了作品的戏剧张力和感染力。它探讨的并非是童话般的圆满结局,而是生活本身的常态——即便是最深刻的联结,也可能伴随着无法弥合的裂痕,这种坦诚令人敬佩。 读完这本书后,我有一种强烈的冲动,想要立刻去了解更多关于作者的创作理念和其背后的文化背景。它不仅仅满足了我作为读者的娱乐需求,更激发了我对更深层次主题的思考欲望。比如,书中反复出现的关于“自我认知与社会期许”之间的矛盾,让我反思了自己在日常生活中是如何平衡内心的声音与外界的期望的。这种引发读者进行自我审视和哲学思考的作品,才是真正具有生命力的文学。作者的文字如同精准的手术刀,剖开了现代人普遍存在的焦虑与疏离感,虽然过程有些疼痛,但最终给予的是一种清醒和释然。它成功地做到了文学作品的最高境界之一:在讲述别人的故事时,也能照见我们自己。

评分这本书的排版设计在细节上体现了极高的艺术水准,尤其是章节之间的过渡页,通常采用一种特殊的艺术插画或符号化的设计,这些视觉元素本身就构成了对后续内容的微妙暗示,让阅读过程充满了探索的乐趣。书中的留白处理非常到位,保证了视觉上的呼吸感,避免了文字堆砌带来的压迫感。装帧的硬壳设计和内封的设计风格形成了巧妙的对比,外表沉稳内敛,内里却暗藏着丰富的情感世界,这种包装上的反差感,恰恰呼应了书中人物的复杂性。这种注重整体阅读体验的出版理念,非常值得称赞。 叙事角度的巧妙运用,使得读者得以窥见不同阶层和背景人物的内心世界。作者似乎拥有“读心术”,能精准捕捉到贵族在维护体面时的僵硬与疏离,也能细腻描绘底层人物在生存压力下的挣扎与挣扎中的尊严。这种全景式的社会描绘,使得故事具有了史诗般的广度和深度,它不仅仅是几个人的故事,更是一幅特定时代社会风貌的浮世绘。通过这些交织的命运,作者有力地展示了环境如何塑造人,以及个体在时代洪流面前的渺小与抗争。 本书对“记忆”和“时间”的探讨达到了极高的哲学层面。作者质疑了我们对过去事件的可靠记忆,通过角色对往事不同版本的回溯,揭示了记忆的主观性和易变性。时间在线性与非线性之间不断地跳跃,使得事件的因果关系变得暧昧不清,迫使读者去思考,究竟是“发生的事情”重要,还是“我们如何记住发生的事情”更重要。这种对时间维度的玩味,使得叙事结构本身就成为了一种哲学论证,给予了作品极强的思辨色彩。 作品的对话设计堪称一绝,其精妙之处在于“言外之意”。很多时候,真正的冲突和信息是在角色保持沉默或使用外交辞令时传递出来的,那些没有被说出口的部分,才是真正推动剧情发展的关键。作者非常擅长使用反讽和双关语,使得平淡的交流场景瞬间变得暗流涌动。阅读这些对话时,需要全神贯注地去分析语气、停顿和遣词造句背后的真实意图,这不仅锻炼了读者的理解能力,也极大地增强了阅读的代入感和智力上的成就感。 这本书在主题的展现上,始终保持着一种不动声色的力量。它不像许多作品那样直白地宣扬某种道德观或人生信条,而是通过一系列事件的自然发生和人物的必然反应,让读者自行领悟。它提供的是一种观察世界的视角,一种对复杂人性的深刻体察,而不是一碗灌输式的“心灵鸡汤”。这种内敛而有力的表达方式,使得作品的生命力持久,每次重读,都会因为自身阅历的增长,而对书中那些看似平淡的场景产生新的共鸣,显示出其极高的文学价值和恒久的魅力。

评分这本书的纸张触感细腻温润,装帧设计极具匠心,从书脊的精细烫金工艺到扉页的留白处理,无不透露出一种低调的奢华感。我个人对这种注重实体质感的书籍有特殊的偏好,它不仅仅是信息的载体,更是一种可以被实体感知的艺术品。封面采用的哑光覆膜技术,使得色彩的层次感更加丰富,即便是黑暗的主题,也处理得富有光泽和深度,拿在手里沉甸甸的,给人一种非常可靠和正式的感觉,完全不像市面上那些轻飘飘的批量生产作品。每一次翻页时,那轻微的沙沙声都像是历史在耳边低语,让人在信息爆炸的时代,找到了一种难得的专注与沉静。出版方在细节上对读者的尊重,通过这本书的实体呈现得到了完美的体现。 叙事者的口吻变化多端,时而化身为旁观者,冷静客观地记录着事件的脉络;时而又会突然切换到某个主要人物的第一人称视角,让情绪的洪水瞬间决堤。这种多重叙事视角的切换,非但没有造成阅读上的混乱,反而像是在一个立体的空间中多角度地审视同一个事件。作者对于场景氛围的营造能力达到了炉火纯青的地步,无论是描绘宏大战争场面的肃杀,还是幽深宅邸中一场私密对话的压抑,都能通过精准的动词和富有暗示性的形容词,让读者感官全开。我仿佛能闻到空气中的湿气,感受到人物内心的焦灼。这种沉浸式的写作手法,让阅读不再是被动的接受,而是一场主动的、全身心的代入体验。 这本书对人性中“灰色地带”的挖掘,达到了令人毛骨悚然的程度。它毫不留情地揭示了看似光鲜亮丽外表下隐藏的自私、怯懦与算计。故事中的人物很少有绝对的英雄或恶棍,他们的动机往往是多重且相互矛盾的,这种模糊性恰恰是现实的写照。比如,某个角色为了保护自己所珍视的“原则”,不惜牺牲身边最亲近的人,这种看似矛盾的行为逻辑,在作者的层层剥离下,变得可以理解,但绝不意味着被原谅。这种对道德困境的深邃探讨,促使我不断地去反思,在极端环境下,自己会做出何种选择。它提供了一个安全的“实验场”,让我们得以审视自己内心深处那些不愿触碰的阴影。 我特别欣赏本书在构建世界观时所采用的象征主义手法。许多看似寻常的物件或场景,都被赋予了超越字面意义的深刻内涵。比如,反复出现的某一种植物,它可能象征着角色对逝去美好事物的执念,也可能预示着即将到来的命运转折。这种多义性的表达方式,极大地拓展了文本的解读空间,使得每一次重读都能发现新的层次和隐喻。它不是那种把话说尽的直白小说,而是鼓励读者参与到意义的共同建构中来,每一次阅读,都像是在解开一个精心设计的谜题。这种留白和暗示的艺术,让整部作品的智力挑战性和美学价值都得到了显著提升。 整部作品的语言风格充满了古典的韵律美和现代的犀利感,形成了令人耳目一新的独特文风。作者似乎精通如何运用长句的排比和短句的冲击力进行交替运用,使得叙述的节奏如同音乐的起伏跌宕。那些形容词的选择,精准而富有画面感,避免了空泛的套话和陈词滥调。更难得的是,在处理复杂的情感场景时,作者没有诉诸于夸张的戏剧化手法,而是通过对人物细微生理反应(如颤抖的手、急促的呼吸)的捕捉,将内在的汹涌情绪外化,这种含蓄而有力的表达方式,更具长久的冲击力。读完之后,书中的某些句子会像烙印一样残留在脑海里,久久不能散去。

评分这本书的细节描写简直是教科书级别的,尤其是关于特定专业领域的知识展现,其准确性和细致程度令人叹为观止。作者显然是做了大量案头工作,无论是对某个历史事件的精确引用,还是对某种复杂工艺流程的描述,都显示出一种近乎偏执的严谨性。这些专业细节的融入,非但没有让故事显得晦涩难懂,反而成为构建真实感的重要基石,让整个故事的骨架变得异常坚固。我读到那些部分时,经常需要停下来,查阅一下相关资料以验证,结果发现作者的描述是多么的贴切和精准。这种对“真实”的追求,使得作品具有了非凡的深度和耐读性。 在情感刻画上,作者高明之处在于对“未竟之事”的处理。书中很多重要的情感爆发点都被置于角色的内心,通过内心的挣扎、迟疑和自我和解来完成,而非依赖外界的戏剧性冲突。例如,一段关键的告白,可能最终以一个笨拙的拥抱或是一次不经意的眼神回避而告终,但文字却将那种爱意与压抑的痛苦描写得淋漓尽致。这种“克制的美学”,恰恰更贴近生活中的真实遗憾,那些没有说出口的话语和没有完成的行动,往往在记忆中停留得更久,也更具穿透力。 这本书探讨了“身份认同”这一现代核心议题,并且提供了多个截然不同的解读视角。每个主角都在努力界定“我是谁”,但他们的答案无一例外地受到外部环境、过往经历和未来期望的重塑和挑战。作者通过设置多条平行且相互影响的生命轨迹,生动地展示了个体在社会巨变面前的脆弱与韧性。我特别喜欢书中关于“面具”的隐喻,每个人都在不同场合佩戴不同的面具,而真正的挑战在于,当面具摘下时,露出的“真我”是否还是自己所期望的样子。这种深入骨髓的自我审视,让作品的内涵得到了极大的拓展。 从结构上看,本书采用了多线索并行的叙事方式,不同人物的故事线看似独立,却在关键的节点上发生精确的交汇与碰撞,如同精密的钟表齿轮咬合。这种复杂的结构组织,考验着作者的布局能力,稍有不慎便会造成情节的松散。然而,这本书的作者显然对全局有着清晰的掌控,每一次的线索交织都服务于主题的深化,每一次的重逢都带来了新的信息增量,使得读者在解开谜团的同时,也不断地对已有的认知进行修正。这种层层递进的结构设计,极大地增强了阅读的智力快感。 这本书的文风非常具有辨识度,它混合了精准的社会观察和高度诗意的表达。作者在描述日常场景时,偶尔会突然插入一段极富哲理的独白,这种从具象到抽象的快速过渡,让读者的大脑始终保持在高速运转的状态。它不会故作高深,而是用一种非常清醒、近乎冷峻的笔触去解构那些我们习以为常的社会规范和情感联结。读完它,我感觉自己的思维被拓宽了一个维度,它教会我如何用更审慎、更批判性的眼光去看待周遭的一切,这本书无疑是一次对心智的深度洗礼。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有