具体描述

基本信息

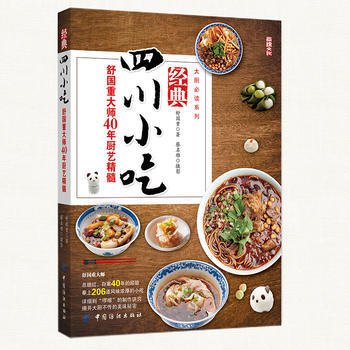

书名:经典四川小吃——舒国重大师40年厨艺精髓

定价:69.80元

售价:51.0元,便宜18.8元,折扣73

作者:舒国重

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2017-02-01

ISBN:9787518031573

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

经典四川小吃——舒国重大师40年厨艺精髓,书中凝聚川菜红、白案泰斗级烹饪大师近50年的席点、小吃经验,让人一探四川点心、小吃的美味秘密! 成品精致、味道讲究、经典地方风味浓厚,让人忍不住口水滴答的滋味!

内容提要

经典四川小吃——舒国重大师40年厨艺精髓,206道小吃,充满食趣的民间小吃、精致典雅的筵席点心,领略天府四川爱吃、懂吃、能吃的独特休闲饮食风貌,及衍生出以小吃烘托大菜,或是大菜带小吃的天府四川饮食特点。

目录

篇 天府四川小吃龙门阵

章 经典小吃,川味经典

第二章 四川地区小吃常见的分类

第三章 创新有方法,玩出百变川味小吃

第二篇四川小吃基础知识

章 馅心与面臊

一、馅心、面臊对小吃的影响

二、馅心、面臊的基本分类和运用

三、三大类面臊的应用

第二章 巴蜀小吃熟制工艺

一、蒸

二、炸

三、煮

四、烙

五、煎

六、烘

七、烤

第三章 常用手工具与机械器具

常用手工工具与机械工具

第三篇 巴蜀米制品小吃

章 认识米、常用原料与加工方法

一、米的种类与泡发

二、常用原料简介

三、各种米粉的加工方法

第二章 米制品小吃基本工艺与常用配方

大米吊浆粉

糯米吊浆粉

糯米粉

大米粉

基本水浆

湿磨粉

发浆

老酵浆

熟米粉

蛋黄粉

粉皮米粉

洗沙馅

莲蓉馅

芝麻甜馅

五仁甜馅

八宝甜馅

熟豆粉

熟芝麻粉

熟面粉

水淀粉

西米煮法

蛋清淀粉糊

碱油

石灰水

动手做巴蜀米制品小吃

西米珍珠圆子

五彩绣球圆子

绿豆糯圆子

醪糟粉子

成都赖汤圆

翡翠肉汤圆

橙香枇杷汤圆

胭脂苋菜汤圆

玫瑰玉米汤圆

芝麻糯米圆子

成都糖油果子

灌汁麻圆

凉瓜糯米圆子

凤凰米饺

虾仁白玉盒

银芽米饺

大米四喜饺

海参玉饺

红油兔丁凉饺

蟹肉白玉烧卖

成都三大炮

凉糍粑

鸳鸯叶儿粑

玫瑰夹心凉糍粑

新都叶儿粑

泸州黄粑

红糖软粑

红糖酥糍粑

桃仁甜粄

醪糟酿饼

枣泥大米卷

腊肉艾蒿馍馍

芝麻凉卷

红糖粽子

八宝粽子

古月胡三合泥

四川油茶

顺庆羊肉粉

鸡汤米粉

黑米糕

窝子油糕

方块油糕

核桃仁煎糕

糯米凉糕

米凉糕

冰镇凉虾

成都米凉粉

果酱白蜂糕

老成都梆梆糕

白糖发糕

双色发糕

五仁青苹果

熊猫粑

玫瑰红柿

八宝寿桃

海参玉芙蓉

梅花大米饼

水晶玉鸟

碧波天鹅

大米雏鸡

蝴蝶米饺

龙眼玉杯

鱼香白兔饺

翡翠虾仁玉杯

第四篇 天府面制品小吃

章 认识面粉与常用原材料

一、关于面粉

二、常用原材料

第二章 面点基本工艺与操作

一、和面

二、揉面

三、搓条

四、下剂

五、制皮

六、包馅

第三章六大基础面团特性

一、子面

二、发面

三、油水面

四、油酥面

五、三生面

六、烫面

第四章面点小吃基本工艺与常用配方

子面

老发面

中发面 / 登发面

酵母面团

子发面

扎碱方法与技巧

油水面

油酥面

三生面

面粉烫面

澄粉烫面

面条

银丝面

金丝面

抄手皮

水饺皮

烧卖皮

菠菜汁

红油辣椒

复制红油

豆豉酱

复制甜酱油

清汤

鸡汁

原汤

鲜汤

高级清汤

奶汤

牛肉汤

火 巴 豌豆

水晶甜肉

猪肉抄手馅心

冰橘甜馅

玫瑰甜馅

糖色

姜汁(葱汁)

生姜汁

花椒水

动手做天府面制品小吃

成都担担面

邛崃奶汤面

成都甜水面

宜宾燃面

川味凉面

麻辣小面

麻辣豆花面

宋嫂面

红汤炉桥面

豆汤手扯面

豌豆杂酱铺盖面

青菠檐檐面

新都金丝面

新繁银丝面

清菠柳叶面

养生长寿面

三鲜支耳面

香菇海螺面

旗花面

素椒麻花面

番茄虾仁面

奶汤海参面

红烧排骨面

牛肉罐罐面

碎肉豇豆面

崇州渣渣面

荷包蛋番茄面

烫面油糕

银丝饼

老成都玫瑰鲜花饼

重阳酥饼

红糖馅饼

菠汁牛肉饼

三丝春卷

老成都白面锅盔

彭州军屯锅盔

混糖锅盔

白面锅盔

馓子

麻花

油条

蛋酥穿卷

成都龙抄手

清汤抄手

翡翠鲜鱼抄手

红油抄手

川西豇豆抄手

麻婆豆腐抄手

新繁豆瓣抄手

炸响铃

钟水饺

成都鸡汁锅贴

菠汁水饺

香菇鸳鸯饺

鲜肉鸡冠饺

花边碧玉饺

川北菠汁蒸饺

川东酥皮鸡饺

口蘑白菜饺

莲蓉金鱼饺

鲜虾白玉饺

冬菜酥饺

麦邱玻璃烧卖

三鲜梅花烧卖

碧绿虾仁烧卖

川式粉蒸肉烧卖

八宝糯米烧卖

松蓉香菇包

家常豆芽包

酱肉包子

双味鸳鸯包

川味金钩包子

痣胡子龙眼包子

状元破酥包

鲜肉生煎包

乡村素菜包

四川回锅肉包

绿豆洗沙包

老面馒头

门丁馒头

石头烤馍

玉米馒头

海棠花卷

寿桃花卷

菊花花卷

燕窝粑

红枣油花

蜜味千层糕

波丝油糕

宫廷凤尾酥

洗沙眉毛酥

蜜味龙眼酥

盆花酥

层层酥鲜花饼

双味鸳鸯酥

莲蓉荷花酥

兰花酥

韭菜酥盒

第五篇 风味杂粮及其他制品小吃

成都担担面

邛崃奶汤面

成都甜水面

宜宾燃面

川味凉面

麻辣小面

麻辣豆花面

宋嫂面

红汤炉桥面

豆汤手扯面

豌豆杂酱铺盖面

青菠檐檐面

新都金丝面

新繁银丝面

清菠柳叶面

养生长寿面

三鲜支耳面

香菇海螺面

旗花面

素椒麻花面

番茄虾仁面

奶汤海参面

红烧排骨面

牛肉罐罐面

碎肉豇豆面

崇州渣渣面

荷包蛋番茄面

烫面油糕

银丝饼

老成都玫瑰鲜花饼

重阳酥饼

红糖馅饼

菠汁牛肉饼

三丝春卷

老成都白面锅盔

彭州军屯锅盔

混糖锅盔

白面锅盔

馓子

麻花

油条

蛋酥穿卷

成都龙抄手

清汤抄手

翡翠鲜鱼抄手

红油抄手

川西豇豆抄手

麻婆豆腐抄手

新繁豆瓣抄手

炸响铃

钟水饺

成都鸡汁锅贴

菠汁水饺

香菇鸳鸯饺

鲜肉鸡冠饺

花边碧玉饺

川北菠汁蒸饺

川东酥皮鸡饺

口蘑白菜饺

莲蓉金鱼饺

鲜虾白玉饺

冬菜酥饺

麦邱玻璃烧卖

三鲜梅花烧卖

碧绿虾仁烧卖

川式粉蒸肉烧卖

八宝糯米烧卖

松蓉香菇包

家常豆芽包

酱肉包子

双味鸳鸯包

川味金钩包子

痣胡子龙眼包子

状元破酥包

鲜肉生煎包

乡村素菜包

四川回锅肉包

绿豆洗沙包

老面馒头

门丁馒头

石头烤馍

玉米馒头

海棠花卷

寿桃花卷

菊花花卷

燕窝粑

红枣油花

蜜味千层糕

波丝油糕

宫廷凤尾酥

洗沙眉毛酥

蜜味龙眼酥

盆花酥

层层酥鲜花饼

双味鸳鸯酥

莲蓉荷花酥

兰花酥

韭菜酥盒

动手做风味杂粮及其他制品小吃

玉米蜂糕

花香玉米盏

黄金玉米元宝

象生玉米苞

玉米饼

肉包谷粑

鲜玉米粑

金黄玉米酥盒

水晶玉米糕

炸苕蓉鸡腿

炸枇杷苕

炸苕枣

象生红苕梨

红苕油糕

鲜苕梅花饼

芝麻苕圆

紫薯麻圆

山药凉糕

黑米粥

成都洞子口黄凉粉

通江银耳羹

冰醉豆花

碧绿芒果卷

绿茶桂花糕

红枣糕

蓉城绿豆糕

蚕豆糕

芝麻夹心糕

成都蛋烘糕

胡萝卜象生果

生态南瓜饼

瓜仁芋香果

炸豌豆糕

炸西瓜饼

香煎苹果饼

锅贴虾饼

鲜肉焦饼

三义园牛肉焦饼

牛肉豆花

牛肉荞面

酸辣粉

帽节子肥肠粉

火烧鸡肉饼

葱酥火腿饼

作者介绍

舒国重大师,专研川菜红、白案技术并在制作上精益求精,成功将理论知识和厨艺教学融合与发展。多年在全国刊物《四川烹饪》杂志上发表诸多作品,有菜点、小吃创新论文等,并曾持续十年在此刊物上主持”烹饪课堂”问答栏目,也在《东方美食》、《中国大厨》等专业杂志上发表烹饪知识相关文章,成为大陆知名的”川菜儒厨”。除教学授业教出成千上万的厨师队伍,并收徒传艺,门下弟子百余人,有不少弟子己成为”烹饪大师”、”烹饪名师”,可谓桃李满天下。

文摘

序言

用户评价

最让我惊喜的是作者在“创新与传承”之间找到的微妙平衡。很多传统菜谱的维护者往往过于强调“祖传秘方”,不轻易变动,但这容易导致菜品难以适应现代人的口味或食材的可得性。而这位大厨显然深谙变通之道。书中不仅详尽记录了最地道的传统做法,还提供了一些经过他几十年经验沉淀后进行的微调方案——比如在某些需要提升鲜度的环节,巧妙地引入了现代食材组合的概念,但最终呈现的风味却依然保持着四川菜那种独特的“一菜一格,百菜百味”。我特别喜欢他对于“调味哲学”的那段论述,他认为味觉的层次感比单一的麻辣更重要,强调了“香”、“酸”、“咸”、“甜”之间错落有致的配合。这种既敬畏传统又拥抱进步的姿态,让整本书充满了生命力和说服力。

评分这部作品在工具和材料的介绍上做得非常细致入微,这对于真正想把这些手艺学到家的人来说,简直是不可或缺的基础课。它不仅提到了使用哪种口径的锅最为适宜,还对不同地域辣椒的特性、花椒的产地对最终风味的影响进行了对比分析。甚至连菜刀的保养和磨砺方法都有专门的章节介绍,这点远超我的预期。作者显然知道,没有合适的“兵器”和“弹药”,再高明的技巧也难以施展。书中对那些看似微不足道的“边角料”的利用也进行了详尽的指导,展现了老一辈匠人那种不浪费一丝一毫的朴素精神。这种对产业链条上每一个环节的关注,构建了一个完整、闭环的美食知识体系,让人深深感受到这不仅是一本烹饪书,更是一部关于如何对待食物与生活的哲学宣言。

评分这部作品的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那种复古与现代交织的质感,瞬间就抓住了我的目光。纸张的选择也相当考究,拿在手里沉甸甸的,透着一股匠人才有的执着劲儿。我本来以为这种专注于地方美食的书籍,内容会略显单调,但翻开目录,才发现编排的层次感极强。它不是简单地罗列菜谱,而是像在讲述一部美食史诗。从最基础的食材处理技巧,到复杂酱料的熬制心法,作者似乎毫无保留地倾囊相授。特别是其中关于“火候”的描述,用了很多生动的比喻,比如形容掌握恰到好处的油温如同“与热浪共舞”,读起来让人忍不住在脑海中构建出厨房里热火朝天的景象。这本书的排版也十分人性化,大量的插图清晰、精美,即便是一个烹饪新手,也能通过那些特写镜头理解每一个关键步骤的要领。这种对细节的极致追求,体现了作者对传统工艺的尊重和对读者体验的重视,光是翻阅的过程,就已经算是一种享受了。

评分从阅读的流畅度和作者的叙事风格来看,这本书的文笔是极其老道的。它读起来不像是一本技术手册,更像是一位经验丰富的老前辈,在冬日的暖阳下,亲手把自己的毕生绝学娓娓道来。作者的语言风格极其朴实,没有过多华丽的辞藻,但每一个动词和形容词都精准地捕捉到了烹饪现场的动态感。例如,描述揉面时的力度和状态,他用了“要揉到面团如同婴儿的肌肤般光滑且富有弹性”这样的描述,极具画面感。这种代入感极强的文字,极大地降低了阅读的门槛,使得即便是对厨房工作感到畏惧的人,也能从中感受到一种亲切和鼓舞。我感觉自己仿佛真的站在了那位大师的案边,接收着他那份沉甸甸的教诲,文字本身就带有一种温度和力量。

评分我不得不提一下这本书在“文化背景”挖掘上的深度,这绝对是超越一般食谱的境界。它没有停留在教你怎么做麻婆豆腐或担担面这种表面功夫,而是深入探讨了这些小吃是如何随着历史变迁、地域差异,逐渐定型并融入四川人日常生活的。作者对每道菜的起源都有细致的考证,引用的史料和民间传说穿插得非常自然,读起来完全没有枯燥的说教感。例如,书中有一章节专门分析了“泡菜”文化在川西和川东的不同侧重,从盐的配比到发酵容器的选择,无不透露出地域的智慧。这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,极大地提升了阅读的趣味性和知识性。它让我意识到,我吃的不仅仅是食物的味道,更是承载着数代人生活哲学和情感寄托的文化符号。对于热衷于深度探索地方风俗的读者来说,这本书简直就是一座宝藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有