具体描述

......

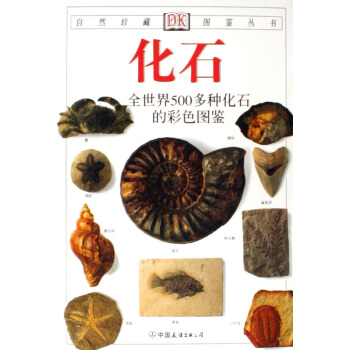

目录:引言如何使用本书什么是化石化石的保存方式地质年代表到哪里寻找化石收集化石室内作业从爱好到科学化石鉴定要点无脊椎动物有孔虫海绵动物门苔藓动物门蠕虫动物遗迹化石可疑类笔石纲珊瑚三叶虫纲甲壳类有螯肢类昆虫纲腕足动物门双壳纲掘足纲和石鳖腹足纲鹦鹉螺类菊石类菊石超目箭石类和乌贼类海百合纲海胆纲海星纲蛇尾纲海蕾纲海林擒纲海果纲脊椎动物亚门无颌纲盾皮纲软骨鱼纲棘鱼纲硬骨鱼纲两栖纲爬行纲无孔亚纲爬行纲双孔亚纲恐龙类爬行纲下孔亚纲鸟纲哺乳纲植物藻类早期陆生植物苔纲楔叶类蕨类植物石松类种子蕨类本内苏铁类前裸子植物科达类松柏类银杏类被子植物双子叶类被子植物单子叶类名词解释中名笔画索引

......

基本信息| 商品名称: | 化石(全世界500多种化石的彩色图鉴)/自然珍藏图鉴丛书 | 开本: | |

| 作者: | (英)西里尔·沃克//戴维·沃德|译者:谷祖纲//李小波 | 页数: | 319 |

| 定价: | 49 | 出版时间: | 2005-01-01 |

| ISBN号: | 7505713930 | 印刷时间: | 2007-05-01 |

| 出版社: | 中国友谊 | 版次: | 2 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 3 |

鳞木(Lepidodendron)鳞木为树形石松或苔藓类,具特征的鳞片状树皮。基部由多次Y字形二歧分又的根座固定于浅土层中,再由此生出指状根。主干不分枝,高达40米或*高,其上为分枝简单的树冠。大多数树干表面有菱形叶座,是人们熟悉的鳞木化石。叶细长披针形,螺旋状排列于上部枝上;其末端着生雪茄形的孢子叶穗,名为鳞孢穗(Lepidostrobus),根据其中所含的是小孢子、大孢子或大小均有,定成不同的种。

·生活环境与习性鳞木生活于湿热气候下的沼泽地区。

P294

用户评价

这本书的结构编排逻辑清晰得令人赞叹,它完全打破了我对传统图鉴“按时间顺序排列”的刻板印象。作者似乎采用了更符合现代科学研究和大众兴趣点的分类体系。它将化石按照发现环境、生物门类,甚至到特定的地质构造单元进行分组,这种多维度的交叉索引设计,极大地提升了查找效率。我发现自己不再是被动地从头读到尾,而是可以根据手头正在研究的某个特定主题,快速定位到相关的几个章节进行交叉学习。这种互动式的阅读体验,极大地激发了我主动探索的欲望。它不仅仅是一个知识库,更像是一个经过精心设计的学习路径图,引导读者从点到面,构建起一个完整而立体的古生物学知识网络。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴。封面那厚实的质感,拿在手里沉甸甸的,立刻就能感受到它分量十足的知识储备。内页的纸张选择也十分考究,那种微微哑光的质感,既能保证印刷色彩的还原度,又避免了普通铜版纸可能带来的反光刺眼感。最让我惊喜的是跨页的大幅插图,色彩饱和度极高,细节处理得一丝不苟。我尤其欣赏作者在排版上展现出的克制与专业。信息密度很高,但通过合理的留白和清晰的图文对应关系,阅读起来一点也不费力。它不像有些科普书那样堆砌文字,而是让图片说话,文字部分则是精炼的注解和背景知识补充。对于一个追求阅读体验的人来说,这本书的实体质量完全超出了我的预期,它不仅是一本工具书,更像是一件可以收藏的艺术品。每一次翻开,都像是进入了一个精心布置的私人博物馆,那种触觉和视觉的双重享受,是电子版完全无法替代的。

评分我对历史和自然科学一直怀有浓厚的兴趣,尤其偏爱那些能够构建宏大时间尺度的叙事。这本书的内容深度和广度,完美地契合了我的求知欲。它没有停留在简单的物种识别层面,而是巧妙地将地质年代的演变、生物进化的脉络融入到对具体样本的描述之中。比如,它对三叠纪、侏罗纪和白垩纪的物种更迭进行了细致的对比分析,让我对“物竞天择,适者生存”有了更直观、更具象的理解。书中引用的科学术语都配有通俗易懂的解释,即便是非专业人士也能轻松入门,但又不失严谨性。那种循序渐进的引导方式,让人在阅读过程中不断产生“原来如此”的顿悟感。我甚至会关掉家里的灯,只靠一盏台灯,沉浸式地去想象数亿年前的地球生态景象,这本书提供了绝佳的想象支架。

评分我必须提及这本书的翻译质量——它处理得极其精妙。很多自然科学的专有名词,如果直译过来会显得生硬晦涩,但这本书的译者显然对国内读者的认知习惯有着深刻的理解。他们找到了一种完美的平衡点:既保留了科学的精确性,又确保了表达的流畅性和可读性。阅读过程中,几乎感受不到语言转换的滞涩感,文字自然地流淌,仿佛原作者就是用中文在撰写一般。这种高水准的本地化处理,对于提升阅读的沉浸感至关重要。它让那些原本可能只属于少数专业人士的知识,变得触手可及,真正实现了科普的价值——让晦涩的知识大众化,同时又不失其应有的尊严和深度。

评分作为一名业余的自然爱好者,我最看重的是一本图鉴的实用性和可靠性。这本书在这方面做得堪称典范。它涵盖的物种范围极为广泛,从微小的微生物化石到宏伟的恐龙骨骼,几乎做到了无所不包。更重要的是,它提供的资料非常与时俱进,不像我以前买的一些老旧图册,很多分类和命名都已经过时了。这本书的编撰团队显然投入了大量的精力进行文献比对和实物核查。我特别留意了几个我自己感兴趣的小众化石类型,比如菊石和三叶虫的特写照片,光影的捕捉非常到位,几乎能看到表面细微的纹理和褶皱。这种高保真的影像资料,对于野外考察或者在博物馆对照参考时,都是极其宝贵的资源。它提供的不仅仅是名字,更是判断化石价值和稀有度的关键信息。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有