具体描述

| 图书基本信息 | |||

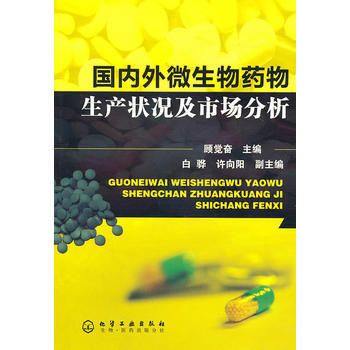

| 图书名称 | 外微生物药物生产状况及市场分析 | 作者 | 顾觉奋 |

| 定价 | 75.00元 | 出版社 | 化学工业出版社 |

| ISBN | 9787122099969 | 出版日期 | 2011-05-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.159Kg |

| 内容简介 | |

本书主要介绍了各种微生物药物的生产状况、市场供求情况、市场发展趋势等内容,还介绍了新剂型、新制剂的市场潜力及价值等内容。内容丰富,资料完整、系统。适合微生物制药领域研究生阅读,还可作为新药研发、制药企业负责人及其他管理人员、阅读、参考。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 章医药市场经济信息的积累和预测概述 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的装帧设计虽然朴实,但内页的排版却体现出极高的专业素养。图表清晰,数据引用规范,看得出编著者在资料收集和整理上是下了大功夫的。尤其让我眼前一亮的是,它对一些经典微生物药物的“从零到一”的研发历程进行了近乎传记式的描述,这种叙事手法极大地增强了阅读的趣味性。我常常在想,那些伟大的科学家是如何在一个充满不确定性的领域中坚持下来的?这本书在讲述技术突破的同时,也微妙地传达了一种科学探索的精神。它没有过度美化研发过程中的失败和挫折,而是客观地展示了科学的迭代和试错本质。对于正在进行或计划进行相关研究的团队来说,书中穿插的那些关于工艺放大和质量控制的“实战经验教训”,简直是无价之宝,能有效帮助我们避开很多不必要的弯路,让理论指导实践更加顺畅。

评分说实话,这本书的阅读体验有点像是在攀登一座知识的高峰,每前进一步都需要付出相应的努力,但登顶后的视野又是极其开阔的。对于一个非科班出身,但对生物制药充满好奇的读者来说,理解那些复杂的分子机制和发酵动力学曲线确实需要一些耐心。不过,作者的叙述方式非常巧妙,他们没有一味地堆砌晦涩难懂的专业术语,而是在关键的地方穿插了大量的案例分析和历史背景介绍,这极大地降低了阅读门槛。我尤其欣赏它对不同国家和地区在微生物药物研发上的政策差异和市场策略的对比分析,这部分内容让我认识到,技术的前沿发展与商业化落地之间,往往隔着一道需要智慧和策略才能跨越的鸿沟。这本书的厚度足以证明其内容的丰富性,但重点在于,它提供的不是零散的信息点,而是一个结构严谨的逻辑框架,让人在掌握知识的同时,也能建立起自己的批判性思维。

评分从读者的角度出发,我非常欣赏这本书在复杂性与可读性之间找到的那个微妙的平衡点。它没有采用过于学术化的枯燥语言,使得即便是初次接触这个主题的读者,也能跟上作者的思路。特别是关于药物安全性和监管审批流程的章节,写得尤为到位。它清晰地勾勒出一条从实验室到病患手中的漫长而严格的路径,让人对每一个上市药物背后的努力和付出产生由衷的敬意。我体会到,生产一个微生物药物,远比我们想象的要复杂得多,它涉及到的不仅仅是生物学,还包括化学工程、分析科学乃至国际贸易法。这本书就像一位经验丰富的导师,耐心地为你揭开行业的面纱,让你明白这个领域的光鲜亮丽背后,是无数严谨的实验和对质量永不妥协的坚持。它不仅教会了我知识,更培养了我对生命科学产业应有的敬畏之心。

评分我最近在关注全球生物医药的竞争格局,这本书在市场分析这块的处理,可以说是出乎意料的精彩。我原以为它会偏重于技术细节,但没想到它对当前几个主要的微生物药物细分市场的容量、增长率以及主要竞争者的市场份额做了非常详尽的梳理和预测。这种宏观的商业视角,对于我们评估投资风险和确定研发方向至关重要。书中对于一些新兴的、尚未完全商业化的技术路线,比如合成生物学在药物生产中的应用,也给予了客观的评价,既肯定了其潜力,也指出了其在放大生产上面临的瓶颈,这种平衡的视角非常可靠。阅读过程中,我忍不住会拿出笔在旁边记录下一些关键数据点,感觉像是在做一份深入的市场调研报告。它不仅仅是告诉我们“有什么”,更重要的是在解读“为什么会是这样”,以及“未来可能如何演变”,这种深度挖掘能力,让这本书的价值远超一般的科普读物。

评分这本书的封面设计得非常抓人眼球,那种深邃的蓝色调配上科技感的线条,立刻让人联想到高精尖的生物技术领域。我最近刚开始涉猎微生物药物的领域,感觉这个行业充满了无限的可能性,但也伴随着巨大的挑战。当我翻开这本书的目录时,就被它涵盖的广度和深度所吸引。它不仅仅是简单地罗列一些已有的药物和技术,更像是为我构建了一个完整的知识地图,让我对整个产业链条有了更清晰的认知。从早期的筛选、改造到后期的发酵、纯化,每一个环节的描述都非常细致入微,引人深思。特别是它对未来发展趋势的预测部分,给了我很多启发。那种仿佛置身于前沿实验室的沉浸感,让我在阅读的过程中充满了期待,恨不得立刻就能投入到实际的研究中去。这本书无疑是为那些渴望深入了解这个领域的新手和需要系统梳理知识的专业人士准备的一份绝佳指南,它的专业性和系统性让人印象深刻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有