具体描述

基本信息

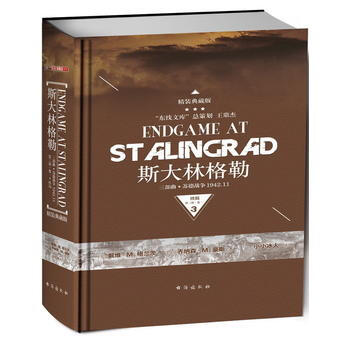

书名:斯大林格勒三部曲第三部:终局 卷一(典藏版)

定价:189.80元

作者: 戴维M.格兰茨, 乔纳森M.豪斯

出版社:台海出版社

出版日期:2017-09-01

ISBN:9787516815007

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

*方位多视角介绍斯大林格勒战役,参考了过去从未见过或被忽略的资料,将取代过去关于此战的历史记述。

内容提要

《斯大林格勒三部曲第三部(卷一):终局》一书延续了戴维·格兰茨、乔纳森·豪斯对东线这场极具代表性的战役和希特勒头次重大战略挫败的全新的出色描述。作为《斯大林格勒战役三部曲》的第三部(卷),本书重点讲述了苏军的三个方面军在天王星行动中如何击败、消灭了两个罗马尼亚集团军,并包围了德国第6集团军和第4装甲集团军的半数部队。《斯大林格勒三部曲第三部(卷一):终局》以一部宏大战争著作的叙事力写就,与重点描述红军在斯大林格勒城内作战的《斯大林格勒三部曲第二部:决战》一同构成了《斯大林格勒战役三部曲》的核心。

目录

“东线文库”总序

前言

章 灾难的框架

第二章 苏军的战略策划:“天王星”计划之起源

第三章 集结部队:苏军作战序列和“天王星”计划

第四章 11月18日的双方兵力对比

第五章 突破,11月19日-20日

第六章 包围圈封闭,11月21日-23日

第七章 消灭斯大林格勒包围圈,构设合围对外正面,11月24日-27日

第八章 消灭斯大林格勒包围圈、合围对外正面和“土星”计划,11月28日-30日

参考资料

作者介绍

戴维·M. 格兰茨撰写过多部著作,包括《列宁格勒战役,1941—1944年》《朱可夫*大的败仗:1942年,红军“火星”战役的惨败》《蹒跚巨人:大战前夕的苏联红军》《巨人重生:大战中的苏联红军》《巴尔干的红色风暴:苏军进攻罗马尼亚的失败》。2008—2009年,他在南加州要塞军事学院担任马克?W. 克拉克客座历史教授。

乔纳森·M. 豪斯撰写过《20世纪的主兵种合成作战》,这位前职业军官、参谋长联席会议政治-军事分析员现在是美国陆军指挥与参谋学院的军事史教授。格兰茨和豪斯的合著还包括《巨人的碰撞:红军是如何阻止希特勒的》和《库尔斯克战役》。

小小冰人,二战迷、著作者、翻译者,现聚焦于二战历史的研究与翻译。翻译的二战类书籍有:《东线狙击手——艾勒伯格回忆录》《*后的胜利——曼施坦因哈尔科夫反击战》《之门——切尔卡瑟战役》《雪白血红》《士兵》《东进》《焦土》《空中英豪》等。

文摘

序言

用户评价

坦白说,阅读体验是极其考验心智的。它不是那种可以让人轻松翻阅、享受闲暇时光的作品。每一次翻页都需要我集中百分之百的注意力去跟进纷繁复杂的人物关系、不断变化的战线以及错综复杂的政治博弈。那种信息密度之大,常常需要我停下来,在脑海中构建一张清晰的地图和时间轴。这是一种高强度的智力投入,但回报也是巨大的。当你终于理清了某一关键决策背后的深层动机,或者明白了某一次看似徒劳的战术行动,为何最终成为了决定性的转折点时,那种豁然开朗的成就感是无与伦比的。这更像是一场智力上的攀登,虽然艰辛,但登顶后的视野绝对值得所有的付出。

评分作为一名业余的历史爱好者,我一直试图寻找那些能真正还原历史细节、而非仅仅是宏观叙事的著作。而这套书在资料的翔实程度上,展现出了令人难以置信的专业水准。我特意去查阅了一些解密档案和战后口述记录,发现作者的叙述框架和关键事件的把握精准得令人吃惊。他似乎拥有将无数碎片化的史料重新缝合,并赋予其生命力的魔力。这种对史实的尊重和深挖,让故事的每一个转折都显得无比真实可信,充满了逻辑上的必然性。它不仅仅是“讲了一个故事”,更像是“重建了一段历史”。对于追求原汁原味历史体验的读者来说,这种严谨性是阅读其他通俗历史读物无法比拟的,它为你构建了一个坚实可信的世界观,让你信服于作者所描绘的一切。

评分我一直认为,伟大的历史作品,其价值不应该仅仅停留在对过去事件的记录上,而在于它如何映照和启示我们当下的处境。这套关于斯大林格勒的史诗,虽然背景设定在遥远的二战东线,但它所探讨的集体主义的代价、领袖的决策对普通人命运的决定性影响,以及在绝境中如何维系人性中的微光,这些主题在今天依然具有强烈的现实意义。它让我更深刻地理解了权力的运作机制,以及在宏大叙事之下,个体生命是如何被无情地消耗或升华的。阅读它,就像是进行了一次关于人类本质和生存极限的哲学思辨,它迫使我重新审视那些被我们视为理所当然的和平与稳定。这部作品的影响是深远的,它在我的思想版图上刻下了不可磨灭的印记。

评分我花了好几个周末才勉强读完这套书的上一部,那种深入骨髓的疲惫感和震撼感至今难以消散。作者对于战争场面的描摹,已经超越了单纯的记录层面,简直像是将读者亲手推入了那个炼狱般的绞肉机。那种来自冰雪、饥饿、恐惧和绝望的复合冲击,透过文字直击灵魂深处。我尤其佩服作者在刻画个体命运时的细腻,他没有将人物脸谱化,而是让我们看到,在历史的洪流面前,即便是最坚韧的战士,内心深处也充满了挣扎与脆弱。那些关于信念的坍塌与重建,关于人性在极端环境下的异化与坚守,都让人久久不能平静。每一次呼吸都仿佛带着硝烟的味道,这种身临其境的代入感,是我在其他许多战争文学作品中都未曾体验到的极致深度。合上书卷时,总会有一阵漫长的沉默,需要时间将自己从那段血与火的岁月中抽离出来。

评分这本书的装帧设计简直是一流的,拿在手里就能感受到那种沉甸甸的历史厚重感。封面采用了深沉的墨绿色调,搭配着烫金的书名,在光线下微微闪烁,显得既庄重又典雅。内页纸张的质地也选得非常好,光滑而富有韧性,即便是长时间阅读也不会让眼睛感到疲劳。更值得称赞的是排版布局,字体大小适中,行距宽松有度,即便是像我这样对阅读体验有一定要求的人,也能沉浸其中,享受文字带来的冲击力。这种对细节的极致追求,让这本书不仅仅是一部历史读物,更像是一件值得收藏的艺术品。从封面的设计到内页的触感,每一个环节都透露出出版方对“典藏版”这个定位的深刻理解和尊重。每次翻开它,都像是在进行一场庄严的仪式,让人对即将展开的宏大叙事充满了敬畏之心。这绝对是书架上不可或缺的一笔,无论是自赏还是馈赠友人,都显得体面而有分量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有