具体描述

基本信息

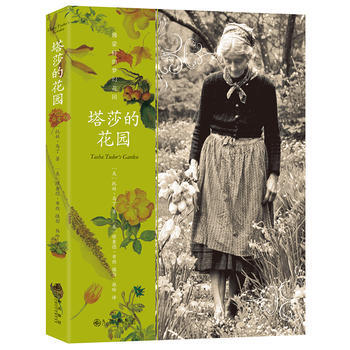

书名:塔莎的花园

定价:45.00元

作者:(美) 托娃马丁 (美)理查德布朗(摄影)

出版社:九州出版社

出版日期:2017-11-01

ISBN:9787510834288

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

凯迪克金奖、女王终身成就奖获得者、美国**代表性的插画家塔莎杜朵的优雅生活。

内容提要

塔莎奶奶是美国的生活艺术家。她从返璞归真的生活中提炼出来简单的乐趣,向我们展示了生活的艺术和情趣。

在本书中塔莎的两个朋友,文字作者托娃?马丁和摄影师理查德?布朗,带领我们来到那被称为“人间天堂”的花园及其幕后。塔莎深爱着自己土地上的每一株植物,惊人的罂粟花、近两米高的毛地黄、醉人的芍药……除了花朵和为之提供食物的蔬菜外,她的天堂中还充满了令人着迷的动物——柯基犬、努比亚山羊、猫、鸡、扇尾鸽,以及四十多只外国雀类,鸡尾鹦鹉、金丝雀、夜莺、鹦鹉,栖息在她的古董鸟笼中。塔莎那些美丽的水彩画和迷人的轶事,让这本美丽的书更是锦上添花。

目录

作者介绍

塔莎?杜朵(1915-2008)

Tasha Tudor

插画作家

凯迪克大奖获得者

女王终身成就奖获得者

美国生活艺术家

1915年生于美国波士顿。从小家中就常有马克?吐温、卢梭、爱因斯坦、爱默生、富勒等名人进出。

23岁,结婚,出版”Pumpkin Moonshi

30岁,移居新罕布什尔州乡间,育有四个小孩(两男两女)

42岁,以”1 Is One”获得凯迪克大奖

56岁,移居佛蒙特深山里,建造18世纪风格的农庄,开始独居生活,同年获得女王终身成就奖

93岁时去世

托娃?马丁(Tovah Martin)

康涅狄格州丹尼尔森市劳基花房的园艺师。著有《天堂的精华:室内园艺植物》、《花园中的维多利亚时代》、《曾经的窗前:室内园艺史》。《维多利亚》杂志特约编辑,定期为各种知名园艺杂志撰稿。

理查德?布朗(Richard Brown)

在波士顿地区长大,后离开这座城市在佛蒙特乡间维生。毕业于哈佛大学,主修艺术和艺术史,开始摄影职业生涯前在学校供职。他的著作包括《塔莎?杜朵的私人世界》、《伊甸园时刻》、《王国视界》、《佛蒙特的圣诞节》和《乡间图片》。

文摘

序言

用户评价

这本书的叙事节奏把握得极佳,起承转合之间流畅得如同行云流水,作者似乎对“张弛有度”有着深刻的理解。开篇的铺陈并不急躁,而是用一种近乎于散文诗的笔调,缓缓地为我们构建了一个宏大而又细腻的背景世界,让你在不知不觉中沉浸其中,对接下来将要发生的一切充满了期待。随后,情节的转折点出现得恰到好处,那种如同一石激起千层浪的冲击力,虽然猛烈,却丝毫不显得突兀,反而像是自然发展到此的必然结果。作者的高明之处在于,即便是在描写最紧张、最扣人心弦的部分,他依然能保持一种冷静的叙述姿态,让读者在为角色捏一把汗的同时,又不会因为过于情绪化的描写而感到窒息。这种高超的节奏控制,使得整本书读下来酣畅淋漓,读完最后一页,甚至还会有些意犹未尽,迫不及待地想知道这个故事的后续,或者反过来,去仔细品味那些看似不经意的伏笔是如何一步步酝酿成最终的高潮的。

评分从文学性角度来看,这本书的语言风格无疑是独树一帜的。作者似乎拥有一种将寻常词汇组合出非凡魔力的天赋。他的句式变化多端,时而长句舒展,如同一幅徐徐展开的风景画卷,将环境的氛围渲染得淋漓尽致;时而短句精悍,如同精准的匕首,直击情感的核心。特别是他对于自然景物的描写,简直到了出神入化的地步,那种对光影、气味、乃至微风拂过皮肤的触感的捕捉,让读者仿佛置身于故事发生的现场,甚至能闻到泥土和植物特有的芬芳。这种高度的感官调动能力,使得阅读体验上升到了一个全新的境界。我常常需要放慢速度,反复咀嚼某些段落,只为细细品味那些词语的排列组合如何产生了如此强大的画面感和情感共鸣,这简直是一场文字的盛宴,让人心悦诚服于作者对语言的纯粹掌控力。

评分我很少遇到能够将“哲思”与“故事性”融合得如此天衣无缝的作品。这本书的文字里,蕴含着许多值得反复咀嚼的人生况味。它没有直接说教,而是通过那些鲜活的人物命运和充满象征意义的场景,不动声色地抛出关于时间、记忆、选择与代价的深刻命题。每一次与书中某个角色的遭遇产生共鸣时,我都会停下来,合上书本,陷入长久的沉思。那些看似简单的对话,背后往往隐藏着复杂的人性博弈和对世界本质的叩问。这种深度不是那种故作高深的晦涩,而是源自生活本身的洞察力,是那种“原来如此”的豁然开朗感。它更像是一位智者在耳边低语,用最美的语言,讲述着最古老也最永恒的真理。读完后,你会感觉自己的精神世界被轻轻地拓宽了一角,看问题的角度也随之变得更加多元和包容。

评分角色塑造方面,这本书达到了一个令人惊叹的高度,每一个主要人物都拥有着极其丰满的侧面和复杂的内在驱动力。他们不是那种非黑即白的符号,而是充满了矛盾与挣扎的真实个体。我尤其喜欢那位配角,虽然戏份不算最多,但他的每一次出现都像是给故事注入了一剂强心针,他的那些看似随性的言行举止,背后隐藏着对世界的深刻理解,让人忍不住去揣摩他的动机和过往。作者对人物内心世界的描摹细腻入微,无论是恐惧、渴望、嫉妒还是无私的爱,都刻画得入木三分,让人信服。读到某些情节时,我甚至会觉得,这不就是我认识的某个人吗?这种强烈的代入感,使得我对他们的命运格外关注,甚至在现实生活中,偶尔还会想起他们,好奇他们此刻正在经历着什么。这种“活在书外”的角色生命力,是衡量一部作品是否真正成功的试金石。

评分这本书的装帧简直让人爱不释手,拿到手里就能感受到那种沉甸甸的质感,书页的纸张光滑细腻,印刷的字迹清晰锐利,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫。封面设计得尤为巧妙,那种色彩的搭配和留白的艺术处理,仿佛将读者一下子拉入了一个充满神秘与静谧的异域空间,让人忍不住想要立刻翻开扉页,探寻其中蕴含的秘密。我特别欣赏出版社在细节上的考究,比如书脊的设计,既坚固又美观,即便是放在高层书架上,也能一眼被它的独特气质所吸引。这种对实体书的尊重和匠心,在如今这个电子阅读盛行的时代显得尤为珍贵,它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品。每一次抚摸着它的封面,都会有一种仪式感油然而生,仿佛在进行一场与内心深处的对话,这种触感上的愉悦,是冰冷的电子屏幕永远无法替代的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有