具体描述

| 图书基本信息 | |||

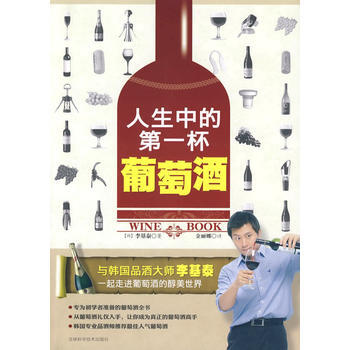

| 图书名称 | 人生中的杯葡萄酒 | 作者 | (韩)李基泰 ,金丽娜 |

| 定价 | 35.00元 | 出版社 | 吉林科学技术出版社 |

| ISBN | 9787538443455 | 出版日期 | 2009-08-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.459Kg |

| 内容简介 | |

| 从葡萄酒的基本礼仪开始学起 不了解葡萄酒的朴代理,在聚餐时接到上司的邀请,用两手举起了酒杯!但这会影响斟酒人的稳定姿势,好避免。正确的做法是把杯子放在桌上接酒,如果这样觉得有点尴尬的话,可以把手轻轻放在杯底上面。 先了解葡萄品种再品尝各产地的葡萄酒 葡萄酒的香和味取决于酿造葡萄酒时选用了什么品种的葡萄,所以首先要了解葡萄的品种,会对接下来品尝各地的葡萄酒有很大帮助。但要注意这些信息是针对普遍而言的,虽然是同一品种但由于成熟过程不同其味道也会有所差异。 按主食类型,搭配适合的葡萄酒 对初学者来说,聚餐时选择一瓶适合的葡萄酒是件非常苦恼的事。这时可以跟葡萄酒专卖店的销售人员进行咨询,比如什么场合使用,与哪些主食搭配,预算等,经过充分讨论后,被推荐出来的葡萄酒是令人满意的。 在餐厅面对葡萄酒酒单时如何自如地选择 在品尝了无数中低价葡萄酒后,并逐渐扩大领域的朴代理,即便如此,当他在餐厅面对葡萄酒酒单时也会感觉头晕!其实只要正确了解酒单的构成形式和解读法,以此为基础与品酒师商量后再做决定,慢慢地就能够自如选择了。 |

| 作者简介 | |

| 李基泰,韩国品酒大师,从对葡萄酒味道与香味的着迷开始,逐步踏进了葡萄酒的醇美世界。 现任韩国国际品酒师协会理事,韩国大庆大学酒店烹饪学科品酒学教授。每年探访于海外各葡萄酒产地,掌握手葡萄酒资讯,擅长趣味化地讲解葡萄酒知识。 |

| 目录 | |

| Episode 1 次对葡萄酒产生了疑问 have to know 掌握葡萄酒的基本礼仪 have to know 葡萄酒的种类和酿造方法 Episode 2 不会开瓶 have to know 葡萄酒的开瓶工具及方法 have to know 葡萄酒的产地及味道 Episode 3 你能品出霞多丽的味道吗 have to know 葡萄品种的详细列表 have to know 了解葡萄酒的味道 Info 了解超市葡萄酒的特点 Episode 4 葡萄酒依然是“恐惧”的对象 have to know 在聚会上熟练地品酒.使你更加闪亮 have to know 读懂葡萄酒酒单就可以跟懂酒的人对话 Episode 5 不明白就要问明白 have to know 在专卖店挑选物美价廉的葡萄酒 info 辨别降价葡萄酒的质量 have to know 葡萄酒保存在冰箱里,反面会毁掉它的味道 Episode 6 根据主菜选择葡萄酒 have to know 为葡萄酒寻找佳搭配 special page 1 适合送礼的葡萄酒用具 Episode 7 对葡萄酒的搭配有了疑问 have to know 在夜宵时如何搭配葡萄酒 special page 2 便宜的价格,味道却很棒 Info 关于奶酪的故事 Episode 8 因杯装葡萄酒而掉眼泪的故事 have to know 杯装葡萄酒的学问 special page 3 在酒单中找到受欢迎的中低价葡萄酒 |

| 编辑推荐 | |

| 与韩国品酒大师李基泰一起走进葡萄酒的醇美世界。 专为初学者准备的葡萄酒全书,从葡萄酒礼仪入手,让你成为真正的葡萄酒高手,韩国专业品酒师推荐**人气葡萄酒。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

读完之后,我的第一反应是,这本书的结构如同一个精美的多层蛋糕,每一层都有其独特的风味和质地,但又完美地融合在一起。我最欣赏的是作者在处理“失败”和“成功”之间的关系时所展现出的那种辩证智慧。书中有一个观点是关于“努力的有效性阈值”,它指出,盲目地增加努力的投入,到达一定程度后,边际效益会急剧下降,而此时,更需要的是策略上的转向而非蛮力。这对我这种习惯性“硬碰硬”的人来说,无疑是当头一棒。作者没有回避现实的残酷,他承认很多事情的最终结果,确实受到运气和外部环境的巨大影响,但关键在于,我们如何从那些不可控的变量中,提炼出可以被内化的经验。这本书的语言风格极其富有画面感,读到关于“童年的夏天”那几页时,我仿佛能闻到那种泥土被阳光暴晒后的特有气味,甚至能感受到风扇叶片转动时带出的微弱气流,这种极强的代入感,使得书中的道理不再是抽象的概念,而是被鲜活地植入了读者的生命体验之中。

评分这本书的文字给我一种非常奇特的触感,仿佛是用陈年的橡木桶在酿酒,每一个字都带着时间的沉淀和木质的香气。我发现自己读得很慢,不是因为内容晦涩,恰恰相反,是因为太想去捕捉其中那些精妙的比喻和结构。作者的叙事节奏掌握得炉火纯青,他总能在你感到情绪即将达到顶峰时,突然放缓笔速,插入一段关于自然景象的描写,比如清晨的雾气如何被第一缕阳光穿透,或者夜色中虫鸣的频率变化。这种节奏上的张弛有度,极大地增强了阅读的沉浸感。特别是关于“时间”的论述,它摆脱了线性的刻板印象,被描绘成一种可以被个体经验反复折叠、拉伸的柔软介质。我尤其喜欢其中关于“记忆的保鲜技术”的那些片段,作者提出,我们试图用照片或文字来固定瞬间,但真正的“保鲜”,或许在于不断地重新体验和赋予意义。这让我联想到自己年轻时写下的日记,如今再看,内容本身已不再重要,重要的是那种重温当时的“心跳频率”。这本书的价值不在于告诉你答案,而在于提供了一套精密的“感官放大器”,让我们能更真切地去感受生命中的每一个“当下”。

评分这本《人生中的一杯葡萄酒》读下来,真有点像在品味一瓶年份久远的佳酿,入口时或许有些许陌生和酸涩,但随着时间的推移,那种醇厚和回甘便在舌尖缓缓散开,令人回味无穷。我印象最深的是作者对于“选择”这个主题的探讨,它并非那种居高临下的说教,更像是老朋友推心置腹的聊天。书中描绘了许多看似微不足道的日常抉择——早餐时是咖啡还是茶,午后是小憩还是继续工作,甚至是对一个陌生人报以微笑的瞬间——是如何像细小的溪流最终汇集成改变命运的江河。我特别欣赏作者那种细腻入微的笔触,他没有去刻意渲染戏剧性的高潮或低谷,而是专注于那些隐藏在生活肌理之中的微妙波动。比如,书中提到一个关于“错失的火车”的段落,他没有用“遗憾”来定性,而是将其视为一种“未被开启的平行宇宙的可能性”,这让我在合上书本后,不自觉地开始审视自己过去那些看似失败的决定,突然间,那些“本可以”的念头似乎也没那么沉重了,反而多了一层探索的意味。这本书的哲学深度并不晦涩,它将复杂的生命议题,用最朴素的语言一一剖析,让人感觉,原来那些困扰自己多年的心结,不过是需要被轻轻拨开的一层薄雾。

评分坦率地说,我原本对这种“心灵鸡汤”式的书名持保留态度的,总觉得会流于空泛的口号。然而,这本书却以一种近乎“硬核”的内省方式打破了我的偏见。它不是那种轻飘飘地告诉你“要积极向上”的读物,它敢于直面人性的幽暗和矛盾。书中对“孤独”的描绘尤其深刻,它不是将孤独视为一种需要被治愈的疾病,而是将其视为一种必要的“个人空间维护系统”。作者描绘了一个在喧嚣城市中独自步行的人,他的内心世界如何因为这段独处而变得更加清晰、更有棱角。这种对负面情绪的坦诚接纳,让我感到极大的安慰——原来我的挣扎和困惑,都是构成完整体验的一部分。这本书的论证结构非常扎实,它引用了一些看似不相关的领域知识,比如建筑学的空间感、气象学的随机性,来佐证其生活哲学,使得整本书的论述具有一种跨学科的严谨性,读起来丝毫不会觉得松散,反而有一种知识被串联起来的快感。

评分这本书带给我的最大冲击,来自于它对“连接”和“疏离”的精妙剖析。它没有鼓吹极端的社群主义,也没有推崇完全的个体孤立,而是描绘了一种处于两者之间的“适度张力”。作者用了很多篇幅来探讨现代通讯工具对人际关系的“去质化”影响,认为我们看似连接无处不在,实则交流的深度在不断萎缩。我最能引起共鸣的是关于“聆听的艺术”的章节,书中指出,现代人往往急于表达自我,却很少真正地进入他人的世界去倾听。作者提供了一套“慢对话”的练习方法,强调在回应之前,先在脑海中建立对方思维框架的完整模型。这种对人际互动深层机制的洞察,远超出了普通的生活指导书的范畴。这本书的排版和装帧设计也很有品味,纸张的触感温和,字体大小适中,让人在长时间阅读后,眼睛也不会感到疲劳,这体现了出版方对阅读体验的尊重,也间接提升了内容本身的质感,使得每一次翻页都像是一种郑重的仪式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![烹:烹饪如何连接自然与文明 [美]迈克尔路波伦(Michael 中信出版集团股份 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29978953712/5b3cf558N518a8495.jpg)