具体描述

【拍前必读】:

本店销售的书籍包含(二手旧书、新书)均为正版,品相可能因为存放时间长短关系会有成色不等,请放心选购。

付款后,不缺货的情况下,48小时内发货,如有缺货的情况下,我们会及时在聊天窗口给您留言告知。

发货地为北京,一般情况下发货后同城次日可以到达,省外具体以快递公司运输为准。

二手书籍,8成新左右,不缺页,不影响阅读和使用,发货前会再次检查。

二手书籍,没有光盘、学习卡等附带产品。

二手书籍,或多或少都有笔记和重点勾画,比较挑剔和习惯用新书的买家请谨慎购买。

望每位读者在收货的时候要验货,有什么意外可以拒签,这是对您们权益的保护。

注意:节假日全体放假,请自助下单;如需帮助请及时与我们联系。祝您购物愉快!商家热线:010-57272736

基本信息

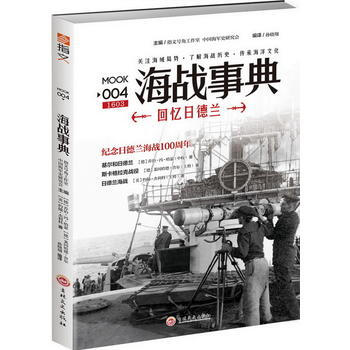

书名:海战事典004:回忆日德兰

定价:39.80元

作者:【德】乔治· 冯· 哈瑟,【德】莱因哈德·

出版社:吉林文史出版社

出版日期:2016-07-01

ISBN:9787547231791

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

纪念日德兰海战100周年!通过亲历者的眼睛,身临战场!透过当事人的笔端,体会心境!

内容提要

1916年5月31日至6月1日,两支强大的舰队,在北海深处不期而遇。一场钢铁巨人之间的惊天对决旋即展开。这是工业时代的海洋上为壮丽的战争史诗。三位历史亲历者带领读者走进战场,去领略那铁血硝烟和惊涛骇浪。

目录

作者介绍

乔治·冯·哈瑟:1916 年5 月31 日至6 月1 日,乔治·冯·哈瑟中校以战列巡洋舰德弗林格号上的枪炮官的身份参加了日德兰大海战(德国人称其为斯卡格拉克战役)。他的回忆录不仅揭示了德国人视角中的战役过程,同时也为我们真实展现了无畏舰时代的海上战斗的情景。

莱因哈德·舍尔:1916 年5 月31 日至6 月1 日,德国公海舰队在莱因哈德·舍尔海军中将的指挥下,参加了日德兰大海战。本书节选自他的回忆录《世界大战中的公海舰队》。

约翰·杰利科:约翰·杰利科海军上将于次世界大战爆发之际,就任英国皇家海军大舰队总司令。所谓的大舰队(the Grand Fleet),是指战争期间屯驻苏格兰斯卡帕湾基地的英国主力舰队。它是英国用于对抗德国公海舰队的中坚力量。丘吉尔曾经将杰利科称为,一个可以在一个下午的时间里,令英国输掉战争的人。由此可见杰利科上将所肩负的重任。1916 年5 月31 日至6 月1 日,杰利科上将指挥他的大舰队参加了日德兰大海战。本文摘自其回忆录《大舰队1914-1916:创建、发展和作用》。

孙晓翔:军事历史研究爱好者,拥有历史学博士学位,曾出版《希望与毁灭:第三帝国空军的后一年》,收到广泛好评。

文摘

序言

用户评价

从装帧的细节来看,出版社对读者的阅读体验是相当尊重的。内页的纸张选择非常出色,既保证了印刷的清晰度,又避免了普通铜版纸那种反光刺眼的问题,长时间阅读下来眼睛也不会感到疲劳。字体的大小和行距的排布也恰到好处,即使是对于我这种略有老花趋势的读者来说,阅读起来也感到非常舒适。我特意翻阅了几页插图和地图的部分,它们的清晰度和精细度令人赞叹,那些复杂的阵型和战舰的细节被刻画得淋漓尽致,这对于理解宏大的海战布局至关重要。好的排版和印刷质量,是让历史著作真正“活起来”的关键,这本书在这方面做得几乎无可挑剔,让人沉浸其中,仿佛置身于当时的决策层,亲眼见证那些关键时刻的博弈与抉择。

评分这本书的整体气场,就是那种严谨又不失文学性的叙事风格,让人在学习知识的同时,也能享受到阅读的乐趣。它没有那种刻板的教科书式的说教,而是通过一种娓娓道来的方式,将复杂的历史背景、人物的心理活动,以及决策背后的权谋交织在一起。我能感受到作者在处理材料时的那种近乎偏执的求真精神,每一个关键时间点、每一个战术细节,似乎都经过了多方交叉印证,让人信服。这种叙述的节奏感把握得很好,该紧凑时如疾风骤雨,该舒缓时又如深思熟虑,让读者在紧张与放松之间找到了一个完美的平衡点,很容易被故事线所牵引,不知不觉中就读完了好几个章节。

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种厚重的历史感和深邃的海洋气息扑面而来,让人忍不住想立刻翻开它,潜入那段波澜壮阔的海上史诗。我特别喜欢封面上那种略带泛黄的纸张质感,仿佛它本身就是一件穿越时空的文物。光是看着这个封面,我的思绪就已经飘到了那个硝烟弥漫的时代,想象着战舰在波涛中乘风破浪的场景。装帧的工艺也看得出是下了功夫的,拿在手里沉甸甸的,很有分量,这对于一本严肃的历史著作来说,是极大的加分项。我对手边摆着这本沉甸甸的书,就感到一种对历史的敬畏之情油然而生,它不仅仅是一本书,更像是一个珍贵的历史切片,等待着我们去细细品味。这种视觉上的冲击力和材质上的考究,无疑为接下来的阅读体验奠定了极高的期待值。

评分我个人对历史资料的考证深度非常看重,而这本书所展现出的那种对细节的执着,确实令人印象深刻。它不满足于泛泛而谈,而是深入到战役的微观层面,比如不同舰炮的射程差异、通讯的延迟对指挥的影响,甚至是当时海域的天气条件如何左右了战术的制定。这种多维度的分析,极大地丰富了我对海战复杂性的认知。读起来感觉作者不仅仅是一位历史学家,更像是一位深谙军事战略的观察者,他没有回避历史中的模糊地带和争议,反而以一种客观且充满洞察力的笔触,为读者提供了思考的空间。这种层次感和厚度,是许多同类题材书籍所难以企及的。

评分这本书在某种程度上,提供了一种全新的视角去审视那些耳熟能详的经典战役,它没有将历史人物脸谱化,而是展现了他们在巨大历史洪流中的挣扎、荣耀与遗憾。每一次翻阅,我都会有新的发现和感悟,似乎每次都能捕捉到之前因为信息量过载而忽略掉的细微之处。它成功地将冰冷的历史数据,转化成了有血有肉的故事,让人在为那些英雄的勇气所震撼的同时,也能对战争的残酷性产生更深层的反思。这绝不是那种读过一次就可以束之高阁的书籍,它的信息密度和引发的思考深度,完全值得我将其收入“常读常新”的宝贵书单之中,反复研读。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有