具体描述

基本信息

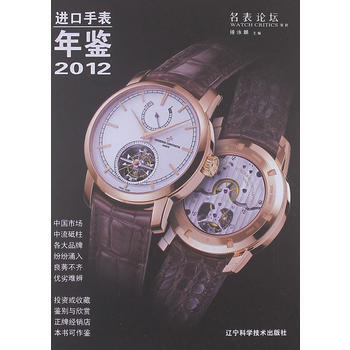

书名:进口手表年鉴2012

定价:198.00元

作者:锺泳麟

出版社:辽宁科学技术出版社

出版日期:2012-10-01

ISBN:9787538177831

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:1.362kg

编辑推荐

内容提要

《进口手表年鉴2012》封面故事为浮动式陀飞轮三问腕表:9402MC型工作坊精制机芯。荣获“日内瓦优质印记”的卡地亚9402MC塑工作坊精制机芯、搭载两项负盛名的高级复杂功能:三问报时功能和浮动式陀飞轮,只需轻按侧边按钮,三问装置便会启动表盘上的两个音锤、分别按指针显示的小时、刻钟和分钟报时,此报时功能由设于6时位置的惯性飞轮调节,该飞轮每分钟旋转近1000次。表盘上无法看到陀飞轮架桥,从而营造出“C”字形浮动式陀飞轮好似悬浮于腕表中的奇妙效果。

钛金属表壳,抛光表冠,镶嵌一颗凸圆形蓝宝石,卡地亚9402MC型工作坊精制手动上链机械机芯,搭载三问报时功能以及浮动式陀飞轮,镌刻“日内瓦优质印记”(45枚红宝石轴承,447个零件,摆轮振频:21,600次/小时,双发条盒,动力储存:约50小时),三问报时装置搭载惯性飞轮、表盘正面可欣赏到音锤和音簧,“C”字形浮动式陀飞轮框架。

目录

卡地亚

伯爵

精工

雷达

美度

宝珀

沛纳海

浪琴

万宝龙

爱彼

万国

江诗丹顿

百达翡丽

朗格

名士

柏莱士

宝玑

百年灵

宝格丽

波尔表

瑞宝

宝齐莱

香奈儿

尚美

萧邦

君皇

昆仑

迪菲伦

迪奥

依波路

飞亚达

芝柏

格拉苏蒂

高珀富斯

汉米尔顿

海瑞温斯顿

爱马仕

宇舶

积家

雅克德罗

尚维沙

尊皇

艾美

摩凡陀

NOMOS

蕾蒙威

欧米茄

帕玛强尼

RICHARD MILLE

罗杰杜彼

劳力士

豪雅

天梭

帝舵

雅典

梵克雅宝

真力时

作者介绍

文摘

序言

用户评价

从装帧和材质上看,这本书的投入显然是相当可观的,纸张厚实,装订结实,拿在手里确实有“典藏”的份量。但这重量似乎更多地来源于纸张本身,而非内容的密度。我尝试深入阅读了几篇关于某个小众复杂功能机芯的介绍,发现其语言风格过于口语化和散漫,缺乏专业术语的精准性和逻辑的严密性。举个例子,在解释一个调速机构的原理时,作者似乎更热衷于用一些比喻性的描述来吸引读者,但这些比喻反而干扰了对核心机械原理的理解,读起来就像是在听一场漫无边际的茶话会,而不是一场严谨的学术讲座。这种风格上的不统一,让这本书在不同章节之间表现得判若两物——有些部分极其技术化,而另一些部分又显得过于随意。这种明显的风格摇摆,使得读者在适应不同内容时需要不断地调整自己的心境和阅读习惯,体验并不流畅,像是被硬生生地推入了一系列互不关联的知识孤岛之中。

评分我对这本“年鉴”的结构和信息组织方式感到有些困惑,尤其是在查找特定信息时效率不高。它似乎更倾向于按品牌字母顺序或者按技术类别进行大块堆砌,缺乏一个清晰的、用户友好的导览系统。我花了很长时间试图找到关于“非瑞士制造的高级机械表”的专题报道,结果发现相关内容被分散在好几个不同的章节里,有的是在某个国家的市场报告里提及,有的是在特定机芯技术的介绍中被一笔带过。这种信息的碎片化处理,对于需要快速对比不同品牌策略的读者来说,无疑是一种挑战。如果能有一个更直观的图表或者时间线索,将不同地域、不同价位段的品牌发展脉络梳理清楚,阅读体验会大大提升。另外,图片质量也是一个让我略感失望的点。虽然数量不少,但很多照片的印刷质感和清晰度,特别是对于那些细节极其丰富的表盘特写,显得有些模糊和失真,无法完全展现出手表工艺的精妙之处,这对于一本聚焦于视觉艺术品的年鉴来说,是硬伤。我更希望看到那种能够让人仿佛触摸到表壳的微距摄影,而不是这种影印感较强的图文排版。

评分说实话,这本书给我的感觉更像是一份极其详尽的进出口商品目录,而非一本具有前瞻性的“年鉴”。我期待的是对未来一年乃至未来几年腕表设计和技术可能走向的预测和评论,是行业内专家对热门趋势的深度剖析,比如可穿戴技术与传统制表的融合,或者可持续材料在奢侈品领域的应用前景等等。然而,大部分篇幅似乎都沉浸在对过去一年(或者更早之前)已经完成的产品的罗列和数据记录上,内容偏向于“记录”而非“展望”。这使得这本书的“时效性”大打折扣。读完之后,我并没有获得任何可以指导我未来购买决策或者理解行业发展方向的“洞见”。它更像是一个安静的旁观者,忠实地记录着已发生的一切,但缺乏一种引导者应有的批判性思维和前瞻视角。对于一本冠以“年鉴”之名的出版物,这种略显保守和回顾性的内容策略,多少让人觉得有些遗憾,仿佛错失了一次把握行业脉搏的绝佳机会。

评分这本书最大的问题,在我看来,是它在“深度”和“广度”之间的平衡做得非常差。它试图包罗万象,从入门级的石英表到顶级的陀飞轮,似乎都要提及一笔,导致很多重要的、有代表性的品牌和型号只是被简单地罗列出来,配上几行介绍性的文字,缺乏足够的篇幅去探讨其独特性。比如,对于一些在制表工艺上有革命性贡献的小型独立制表师的作品,书中仅仅用了一个非常简短的段落来介绍,而对于一些市场保有量极大的主流品牌,却给予了过多的篇幅,这种权重分配明显不符合行业内真正关注创新和工艺的读者的需求。我希望能看到的是一种更加精炼、更有取舍的编辑方针,与其面面俱到却又浅尝辄止,不如集中火力,对那些真正具有里程碑意义的作品进行深入的剖析和展示。毕竟,对于一本年鉴而言,筛选和提炼才是其价值所在,而不是简单地将过去一年的所有信息进行复制粘贴,那样的话,我不如直接去翻阅品牌官网或者官方数据库,效率要高得多。

评分这本书,说实话,我拿到手的时候,还真有点小小的期待落空的感觉。封面设计得挺中规中矩的,那种老派的、信息量巨大的感觉,拿到手里沉甸甸的,让人觉得内容肯定非常扎实。我本来是想找一些关于高端腕表品牌最新趋势的深度分析,或者是某些稀有限量款式的详细测评。结果翻开目录,里面罗列的各种数据表格和技术参数,虽然严谨,但对于我这种更偏向于“品味”和“故事性”的读者来说,显得有点过于冰冷和学术化了。它更像是一本专业的行业参考手册,而不是一本让人可以放松地享受阅读乐趣的“年鉴”。比如,关于某个特定机芯的演变历史,它给出的信息非常详尽,从专利号到材料构成都有提及,但就是少了那么点“人情味”,没有讲述这个技术突破背后设计师的灵感或者市场定位的考量。我花了相当一段时间才适应这种阅读节奏,感觉自己像是在查阅一份非常严肃的商业报告,而不是一本关于精美工艺品的指南。希望接下来的内容能更平衡一些,既有数据支撑,也能穿插一些引人入胜的行业轶事或者品牌文化的解读,否则,光是那些密密麻麻的数字,很容易让人在炎热的夏日午后感到昏昏欲睡。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有