具体描述

内容介绍

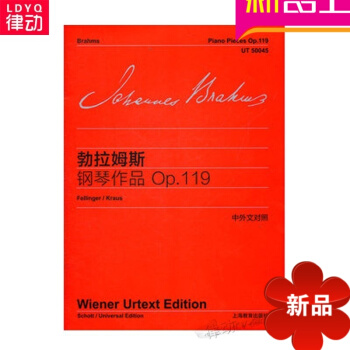

《大曲》亦借鉴了古代“大曲”的结构形式,全曲大致分为三部分:(一)散序,节奏自由。初始众乐不齐,唯金、石、丝、竹次序发声,而后层次增加,节奏由散至紧;(二)中序,优雅抒情。以金属敲击组合表现飘然回荡的意境,逐渐引出丝、竹、管、弹拨之共鸣;(三)破,节奏急促多变。以木质敲击引入,运用了传统民间快鼓段的组合形式,同时以弦、管、击、弹合组的音色对比推出排鼓的独奏乐段,并在高潮中结束全曲。

.........

作者介绍

周龙,作曲家,1953年出生。1985年获纽约哥伦比亚大学奖学金赴美学习,师从周文中、达维多夫斯基和爱德华兹。1993年获音乐艺术博士学位。现任美国密苏里大学堪萨斯城音乐舞蹈学院作曲教授及天津音乐学院特聘教授。

2011年,周龙以他的*部歌剧《白蛇传》成为获得普利策音乐奖的首位美籍华裔作曲家。他获得的奖项还包括美国文学艺术院终身成就奖、纽约林肯中心室内乐协会颁发的斯托格等国际大奖。此外,周龙和陈怡的交响乐《虎门1839》唱片专辑被提名2016年格莱美奖,同年周龙被授予纽约艺术基金会名人堂荣誉称号。

巨牛图书专营店

用户评价

哎呀,刚拿到这本乐谱,光是看到“上海音乐出版社”这几个字,心里就踏实了一大截,毕竟专业出版社出品,质量总是有保障的。我本来是想找一些更偏向于传统民乐合奏的曲目来研究一下,没想到这本《大曲》居然是为打击乐与中国民族管弦乐队而作的,这组合简直太有创意了!我赶紧翻开目录,看到了不少陌生的曲目名称,光是想象一下那些丰富的民族乐器音色和强劲的打击乐器交织在一起的场景,就让人热血沸腾。我猜,这绝对不是那种老生常谈的改编作品,很可能融入了非常现代的作曲手法和对传统音乐的全新理解。我尤其期待看到打击乐部分的配器,是用了传统的堂鼓、钹,还是大胆地引入了西洋打击乐器,甚至是自创的打击乐器呢?这对我正在做的那个关于现代民族管弦乐队发展的课题研究,或许能提供一个非常新鲜的视角。光是封面设计那种低调又不失大气的风格,就已经让我对接下来的学习充满了期待。

评分作为一位业余的音乐理论爱好者,我常常被那些结构复杂、和声新颖的现代作品所吸引,但很多时候,现代作品的演奏门槛实在太高,让普通爱好者望而却步。因此,我非常期待阅读这本《大曲》的作曲家序言或者说明部分。我希望了解周龙创作这部作品的初衷,他是否试图通过这种形式来打破传统民乐合奏的某些固有模式?他对民族乐器的表现力,尤其是那些常常被边缘化的乐器(比如某些特殊的吹奏乐器或者弹拨乐器),是不是给予了更多的关注和拓展?如果书中能附带一些关于演奏技巧的建议,那就更完美了。比如,对于那些需要特殊发音技巧或者力度控制的地方,作者是否能给出一些自己的“独门秘籍”。我感觉这不仅仅是一本教材或者演出曲集,更像是一份充满洞见的艺术宣言。

评分拿到这本厚厚的乐谱,首先感受到的就是一种沉甸甸的学术气息。我注意到,出版信息里似乎强调了这是“为打击乐与中国民族管弦乐队而作”,这个“为……而作”的措辞非常严谨,暗示着这并非简单的配器调整,而是从创作之初就将打击乐视为一个不可分割的核心角色。我个人对于民族管弦乐队中打击乐的地位提升一直非常关注,认为这是民族音乐走向现代化的一个重要方向。我猜想,这部作品可能会挑战传统指挥对打击乐的认知,要求打击乐演奏者拥有极高的独立思考能力和对整体音乐脉络的把握。我设想,演奏过程中,打击乐可能承担了从宏大叙事到细微色彩渲染的全部责任,甚至可能出现多个打击乐声部的复杂对位。这本书的装帧设计虽然朴素,但内页纸张的质感和油墨的细腻程度都体现了出版社的专业水准,确保了在长时间阅读和排练中,乐谱的耐用性和清晰度都能得到保证。

评分我最近一直在为我们学校的民乐团物色一些有挑战性的曲目,很多现有的曲集要么太偏传统,要么就是对乐队的规模要求太高,很难落地。这本《大曲》的出现,简直就像是及时雨。我注意到曲目介绍里似乎提到了“结构演变”的概念,这让我非常好奇。它是不是意味着这部作品在篇幅上非常宏大,采用了类似奏鸣曲或者组曲的结构,层层递进,讲述了一个完整的故事或者展现了一种复杂的情感历程?而且,既然是周龙的作品,我对其中蕴含的哲学思考也抱有极高的期待。他似乎总能将一些非常抽象的东方哲学意境,通过音乐的语言精准地表达出来。我希望这不仅仅是一堆漂亮的音符堆砌,而是能让听众和演奏者都能在其中寻找到某种精神上的共鸣和震撼。如果能找到这份乐谱的演奏录音,那对比着乐谱来研究,效果一定会更上一层楼。

评分说实话,我关注周龙这位作曲家已经有一段时间了,他早期的作品总给人一种既古典又前卫的矛盾美感,让人捉摸不透却又忍不住一听再听。这次的《大曲》,光是名字就透着一股磅礴的气势,让人联想到古代的宫廷雅乐,但又隐隐觉得这其中一定藏着突破和革新。我最感兴趣的是,作曲家是如何处理“民族管弦乐队”和“打击乐”之间复杂的平衡关系的。民族管弦乐队的音色本身就非常细腻和复杂,各个声部的旋律线条交织在一起,很考验配器的功力。如果打击乐过于突兀,很容易破坏整体的和谐感;但如果打击乐只是简单的烘托气氛,又显得格局太小,配不上“大曲”这个名字。我甚至在想,作曲家是不是用了某些非常规的节奏型或者调式结构来构建整部作品的骨架,从而让打击乐的加入成为一种必然,而非点缀?这本书的印刷质量看起来不错,谱面清晰度很高,这对演奏者和指挥来说简直是福音,毕竟这么复杂的作品,任何一个小的误读都可能影响整场演出的效果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有