具体描述

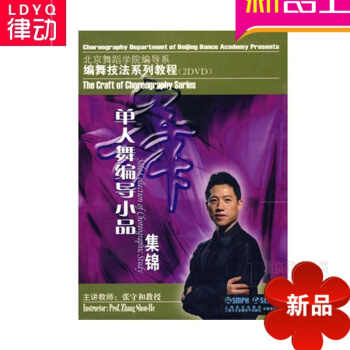

DISC1:

01 第-组:以音乐为背景的形式结构小品

02 第二组:于音乐相融合的形式结构小品

03 特别收录

花絮

图片

DISC2:

01 第三组:介入心里语言的形式结构小品

02 特别收录

花絮

图片

《单人舞编导小品集锦》中单人舞形式结构小品,指的是小品在动作形式结构上具有完整性,即动作形式的合理编织与构建。主讲教师:张守和教授。助讲教师:李玲琰。

用户评价

关于《舞蹈音乐基础理论及其应用》这部分的内容,我其实是抱着最复杂的心情去期待的。通常,编导学的教材侧重在视觉和动作的构建上,而音乐理论往往被简化成“数拍子”、“找重音”的程度,对于我们这种“感觉派”的创作者来说,简直是灾难。我的音乐感一直是个硬伤,我能感受到音乐的情绪,却无法准确地用肢体去“对位”或“反衬”音乐的复杂结构。我非常希望这套教材能提供一套非常直观的、视觉化的音乐解析方法。比如,如果一段音乐的层次非常丰富,包含了主旋律、对位声部和持续的低音背景,编导应该如何将这三层音乐信息,分别分配给舞者的不同身体部位去诠释?是让躯干去承载厚重的低音,手臂去描摹流淌的主旋律,而脚下的移动来呼应节奏的脉冲?更进一步说,关于“非传统音乐”或“噪音”的编排应用,它是否有独到的见解?当我们不使用传统的旋律或节奏时,身体如何建立起新的、内在的听觉对应关系?如果它能用最朴素的语言,教会我如何不再惧怕音乐的复杂性,而是能主动地去“拆解”和“重构”声音的体验,那它对于我创作的价值将是无可估量的。

评分哎呀,收到这本《单人舞编导小品集锦DVD教材》时,我真是又兴奋又有点小小的失落。兴奋的是,光看书名就知道这绝对是干货满满,对于我们这些想在独舞编排上有所突破的人来说,简直就是及时雨。我一直觉得,单人舞的魅力就在于那个舞者与自我精神世界的深度对话,但如何将这种内在的思绪通过肢体语言清晰、有力地传达出来,真的是个技术活。我本来特别期待里面能有针对不同情绪主题,比如“孤独的呐喊”、“内在的挣扎”、“瞬间的狂喜”这些极具画面感的概念,能拆解出具体的动作库和过渡技巧。比如,我很想知道,当编导想要表达“时间停滞”那一刻的眩晕感时,会倾向于使用哪一类重心转移的模式,或者如何通过手臂线条的延展和收紧来制造这种空间压缩感。再比如,在处理情感的“爆发点”时,是更推荐采用快速的、碎片化的动作序列,还是选择一个极慢的、充满张力的定格动作来承载全部能量?书的装帧和DVD的清晰度看起来都很专业,希望它不仅仅是罗列了一堆动作,而是真的能深入到“为什么是这个动作,而不是另一个”的编创逻辑里去。我希望看到的不是一个简单的动作字典,而是一本带着编导者思维导图的实战手册,能让我学会如何从一个抽象的意念,一步步剥茧抽丝地雕琢出一个完整且动人的单人叙事。

评分当我看到教材的整体结构时,我忍不住在想,这套《单人舞编导小品集锦DVD教材》在面对“技术难度”的平衡上是如何处理的?毕竟,编导工作不仅是艺术构思,更是一门“可行性”的学科。一个绝妙的想法,如果脱离了舞者目前的身体条件或排练时间限制,就只能停留在脑海中。我非常好奇,它是否提供了一个“从易到难”的进阶路径,而不是一上来就抛出一些只有专业舞团才能完成的超高难度动作组合。我更倾向于学习那些“少即是多”的哲学,即如何用最精简、最克制的动作,来表达最丰富、最深邃的情感。比如,一个简单的转身,如何通过不同的眼神处理、颈部的细微晃动,就能从“困惑”转变为“释然”?这种对细节的极致打磨,往往才是区分业余和专业的试金石。我真切地期望,这套教材能在“美学追求”和“实际操作”之间找到一个黄金分割点,让那些在有限资源下努力创作的编导者们,也能从中找到属于自己的、可以立刻应用到排练场上的启发和方法论,而不是只能对着DVD遥想。

评分最后,这套汇集了《北京舞蹈学院编导系》精髓的教程,我最大的期待是它能提供一种“身份认同”和“行业对话”的语境。对于我们这些在非院校体系中摸索的创作者来说,了解顶尖学府的教学脉络,无疑能帮助我们定位自己在整个舞蹈生态中的位置。我希望能从中窥见他们对于“当代性”的理解。在今天的语境下,编导的“技法”如何回应社会思潮、技术发展(比如影像介入)以及文化多元性的挑战?例如,当身体成为一种跨文化交流的载体时,哪些基于特定文化背景的动作语言需要被谨慎地“去语境化”或“重新语境化”?我期待的不仅仅是具体的动作和理论,而是一种看待舞蹈创作的“世界观”。这本书是否能提供一个思考框架,引导我去质疑那些看似理所当然的编舞习惯?如果它能让我跳脱出自己固有的思维定势,用一种更广阔、更具批判性的眼光去审视我自己的作品,那么,这套教程的价值就已经超越了一本简单的技术指南,而成为了一位良师益友的指引。

评分坦白说,当我翻开这本厚厚的《北京舞蹈学院编导系编舞技法系列教程》的其中一卷时,我心里是带着一丝“学院派”的敬畏和些许的“实用性”的怀疑的。我个人更倾向于那种野路子、灵感迸发的创作方式,总觉得太多理论会束缚住想象力的翅膀。所以,我尤其关注它在“理论”和“实践”之间架设桥梁的能力。这本书的结构似乎很严谨,从基础的动作逻辑到段落构建都有涉猎,但我更想知道的是,那些在舞台上真正打动人心的“灵光乍现”是如何被系统化、可复制地引导出来的?例如,对于“场景转换”的处理,书里会给出几种主流的、被证明有效的处理手法吗?是倾向于通过灯光和音乐的骤停来强行切割,还是依赖舞者身体在空间中完成一个流畅的、象征性的“穿越”动作来暗示场景的更迭?而且,对于初学者,如何区分“技巧的炫耀”和“技巧为表达服务”之间的微妙界限,这一点至关重要。我希望能看到一些深入剖析著名编导作品的案例分析,不仅仅是分析他们用了什么动作,更要解析他们在面对时间、空间和叙事重心的取舍时,所依据的美学原则是什么。毕竟,技法是骨架,灵魂才是血肉,我期待这套教程能帮我找到那副坚实的骨架,而不是僵硬的石膏像。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有