具体描述

基本信息

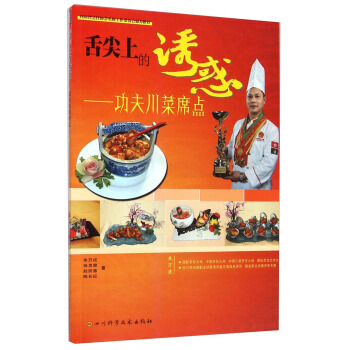

书名:川菜食经

定价:168.00元

作者:兰明路

出版社:吉林科学技术出版社

出版日期:2018-06-01

ISBN:9787557836047

字数:

页码:

版次:1

装帧:软精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

川菜之所以为人们喜爱,在于其丰富多彩的菜式结构;川菜之所以为人们喜爱,在于其琳琅满目的食材组合;川菜之所以为人们喜爱,更在于川菜回味无穷,又具鲜明个性的味型特点;川菜之所以为人们喜爱,则是川菜“清鲜为底,麻辣见长,重在味变,七滋八味皆家常”的地气十足。

“我在这个行业很多年,见过许多这样的食客:他们是富有的,或许也是成功的,他们在名缰利锁的欢场一路打拼,他们吃的是昂贵的食材,吃的是繁华,然而一餐宴席过后,他们回到家里总会再让家人做自己*钟意适口的一碗粥,或饺子,或面条。因为在觥筹交错、推杯换盏之间,他们并不记得食物的味道,他们没有吃饱,所以需要这样一道有滋有味的粥或面条,来慰藉自己的胃,来慰藉这并不容易的一生,来体味家的温暖和爱的味道。因为家常,所以接地气;因为家常,所以多元。也正是因为家常,才有了家的味道和家的温馨。川菜就像这样的粥,这样的饺子,这样的面条:家常,滋味和温暖。这种照顾家常的溯源,崇尚味道和滋味的初衷,才是川菜真正的灵魂。川菜也因此才是那个巴适的川菜,才是今天大家都喜爱的川菜。”——兰明路

内容提要

本书是川菜大师兰明路先生从业多年的烹饪心得。明路先生师从川菜泰斗史正良,出身川菜名厨世家。他的菜品蕴含着川菜原汁原味的传统韵味,又饱含着他对川菜创新的理解。书中所选菜品均是在传统中付以创新的精品,同时每道菜品又配以专文注解,大快朵颐之前,需沉下心来了解诸多川菜的来龙去脉。同时,本书详细介绍了川菜的味型特色,以便读者一探川菜“一菜一格,百菜百味”的深刻内涵。

目录

前言——川菜的传统,川菜的创新 12红油 18麻辣 20鱼香 22椒麻 24椒盐 26煳辣 28香糟 30咸鲜 32芥末 34咸甜 36荔枝 38豉汁 40川菜食谱 42葱香黄花鱼 48冲菜水晶虾 56椒麻汁冲菜龙虾 62麻婆脑花豆腐 70煎焗熊猫笋 78水煮龙虾 86干烧龙利鱼 94鲊海椒盐菜米豆腐 100炝炒牛肝菌 108蜀道镶碗 116盐菜油底肉 124家乡豆瓣过水鱼 132京酱鲍鱼仔 140天府麻辣脆酥肉 148粉蒸江团 156和味烹汁小牛肉 164仔姜美蛙 172酸汤滴水鱼丸 180

作者介绍

兰明路,四川人,川菜泰斗、中国烹饪大师史正良嫡传弟子,国家高级烹调技师,注册中国烹饪大师,全国技术能手,四川省技术能手,中国餐饮30 年杰出人物,中国美厨师,川菜30 年功勋匠人奖,全国餐饮业评委,世界厨师联合会国际评委,世界中餐业联合会名厨委四川区主席,中国厨艺精英联盟副主席,四川省烹饪协会副会长兼名厨联谊会会长,扬州大学中餐繁荣基地特聘教授,中国烹饪协会名厨委员会常委、副秘书长。

文摘

序言

用户评价

说实话,作为一名美食爱好者,我阅览过不少烹饪书籍,但大多都是侧重于展示精美摆盘和豪华食材,给人一种“看看就好,做做太难”的感觉。然而,这本《川菜食经》给我的体验完全不同,它散发着一种让人信服的实在感。它的文字风格非常朴实,没有太多华丽的辞藻堆砌,但每一个描述都直击要害。比如,在介绍回锅肉的“灯盏窝”造型时,作者并没有用那些虚无缥缈的形容词,而是用非常直接的语言描述了肉片在油锅中受热后边缘自然卷曲、中间鼓起的物理过程,以及如何通过锅铲的轻微施力来定型。这种基于物理学和化学常识的解释,让作为读者的我茅塞顿开,原来我以前做不好,不是火候不够,而是对食材的反应机制理解不到位。这本书更像是位耐心的大师在手把手地教你如何观察锅里的变化,而不是冷冰冰的指令集。它培养的是一种“厨感”,一种对食材状态的直觉判断力,这比死记硬背配方要宝贵得多。

评分我平时对烹饪的热情总是三分钟热度,很多食谱书买回来,翻两下就束之高阁了。但这本书却有着一种奇特的魔力,让我想一页一页地往下读,甚至读到深夜。最让我印象深刻的是,它对食材的选择和处理有着近乎偏执的考究,但表达方式却非常接地气。举个例子,讲泡椒凤爪的章节,它没有简单地说“用泡椒水浸泡”,而是详细描述了不同地区泡菜坛子发酵过程中微生物的微妙变化对最终酸度的影响,甚至提到了什么样的土陶罐能更好地“呼吸”。这种对细节的关注,让我想去复刻的欲望大大增强。我尝试了书中一个关于“怪味”的配方,里面的调料种类繁多,但作者的图示说明清晰到令人发指,每一个步骤的停顿、搅拌的力度,都被量化或者用极具画面感的语言描绘了出来。读完这个部分,我第一次感觉自己不是在“照着做”,而是在“理解”这个味道是如何被构建起来的。它成功地将川菜的复杂层次感,拆解成了一系列可以掌握的、充满乐趣的动作序列,而不是一堆难以企及的厨房神话。

评分这本《川菜食经》,说实话,从书名来看,我本以为会是一本那种极其传统的、像是古籍一样的川菜烹饪手册,里面可能充满了晦涩难懂的术语和极其严格的比例要求。毕竟“食经”二字听起来就带着一股子庄重感。然而,当我真正翻开它时,那种预期的沉闷感荡然无存。作者的文字非常生动,与其说是在教你做菜,不如说是在讲述每一个味道背后的故事。比如,他写到麻婆豆腐时,不是简单地堆砌辣椒和花椒的克数,而是描绘了郫县豆瓣酱在热油中“爆开”时那种热烈奔放的生命力,仿佛能闻到那种扑鼻而来的香气。书里对火候的掌握描述得特别具象化,比如“锅气”这个玄而又玄的概念,他居然能用“如同猛虎出涧的瞬间爆发力”来形容,一下子就让我这个厨房新手明白了那种快速、精准的翻炒节奏。阅读的过程中,我感觉自己就像是坐在一个经验丰富的老厨师旁边,听他娓娓道来,那些看似复杂的烹饪技巧,在他的叙述下变得清晰可循,充满了烟火气和人情味。这本书的编排结构也很有趣,它似乎没有固守传统的“凉菜、热菜”的分类,而是按照“序曲、高潮、回味”这样的体验流程来组织的,读起来一点都不枯燥,更像是一场味觉的旅行的导览手册。

评分我原本以为这类专注于特定菜系的“经”字头的书,内容会非常局限,可能只集中在少数几道镇店名菜上。但令我惊喜的是,这本书的广度超乎我的想象。它不仅涵盖了那些名扬四海的江湖菜,比如水煮牛肉、辣子鸡,对一些地方性的小吃和时令菜品的着墨也相当深入。特别是关于素菜的处理,我发现了一个新的天地。比如书中有一章专门讲“时令蔬菜的煨制艺术”,它探讨了不同季节的青菜在不同高汤中的味道融合,完全颠覆了我过去简单水煮或清炒的习惯。作者的叙事节奏在这里变得舒缓而富有哲思,让人感觉仿佛在品味一碗清淡却回味悠长的汤。这种对“非主流”菜式的尊重和深入挖掘,让整本书的厚度瞬间提升了好几个档次。它不仅仅是一本食谱,更像是一部关于巴蜀大地风土人情的饮食文化志,每一次翻阅都有新的发现。

评分这本书的排版设计也值得称赞,它成功地在传统与现代之间找到了一个非常舒适的平衡点。传统的书法字体偶尔穿插在关键的烹饪步骤说明中,增加了一种历史的厚重感,但同时,现代高清的实物照片又清晰地展示了每一个阶段应有的状态,避免了文字描述的歧义。我特别欣赏作者在关键步骤后加入的“失败警示”板块,用一种略带幽默的语气提醒读者可能遇到的陷阱,比如“如果你的鱼香肉丝吃起来像酸甜口,恭喜你,你可能忘记了郫县豆瓣的精髓”。这种真诚的交流方式,大大降低了读者的心理压力。读完整本书,我最大的感受是,作者并不是想把读者塑造成一个顶级的厨师,而是希望我们每个人都能在自己的厨房里,带着敬畏和乐趣,去探索和还原那些经典的味道。这本书,与其说是教我做菜,不如说它教会了我如何更深入地去理解和尊重食物本身。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有