具体描述

基本信息

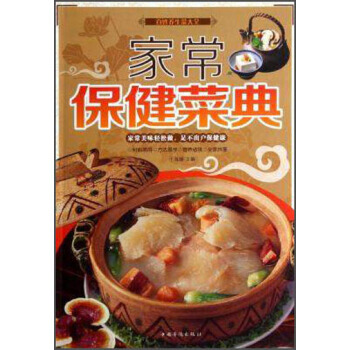

书名:补养全家的家常保健菜

定价:19.90元

售价:13.5元,便宜6.4元,折扣67

作者:瑞雅

出版社:中国人口出版社

出版日期:2014-08-01

ISBN:9787510127502

字数:

页码:192

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

它从调养五脏六腑到呵护全身健康,从调理小病小痛到关注常见疾病,从始至终都在传递着科学合理的饮食理念,为您和您的家人进行科学的饮食指导,推荐科学美味的食疗佳肴,通过合理调配各种营养素的摄入,并对症选择食物,来带给您和您的家人健康的活力。

内容提要

世界卫生组织近日指出:21世纪对人类健康较大的威胁是不良的饮食习惯和生活方式。由于人们生活水平的日益提高,有越来越多的人意识到食疗养生的重要性。本书就从食疗养生出发,依据人们的脏腑、身体各种亚健康症状、常见疾病以及小病小痛,来分别详细地阐述了病症表现、分类及饮食指导,根据不同的病症、不同的人群给出相应的菜谱指导。旨在希望通过科学合理的膳食搭配以及营养素的均衡合理摄入,达到健康食疗养生的目的,让身体充满健康的活力。

目录

作者介绍

文摘

调养脏腑家常菜

五脏是人体心、肝、脾、肺、肾五个脏器的合称。六腑是人体的胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱六个脏器的合称。基于五脏六腑功能的重要性,我们要在平常生活中根据个人的体质进行适当的食疗,这对提高脏腑功能十分有益。

健脾养胃

胃者:仓廪之官

中医认为,胃是仓廪之官,同时也是消化器官,它利用饮食的营养,化生气血,实为“水谷气血之海”。

脾者:后天之本

中医认为,脾是造血和统血的器官。后人也将脾称之为“后天之本”。因为脾含血量丰富,所以又有“人体血库之称”。

饮食指导

多吃甘味食物

中医上讲“甘入脾”,指的是甘甜的食物具有补养脾胃的作用。中医学认为“脾胃为后天之本,气血化生之源”,脾胃功能正常,气血就充足。吃甘甜食物,能补气养血、补充热量、解除疲劳、调养解毒。脾在五味当中对应的是甘,脾虚者可以多吃一些甘味食物。甘味包括两种,一种是甜味,一种是淡味。举例来讲,葡萄、胡萝卜、南瓜、香蕉、蜂蜜等属于甜味食物,土豆、蘑菇、豆腐、牛肉等则属于淡味食物,它们都有补脾、益胃、生津等作用,可以起到滋养强壮以及缓和痛楚的功效,对疲劳及胃痛也有效。

食疗保健菜

咖喱牛肉

材 料

熟牛肉 300克,豌豆 30克,胡萝卜丁 50克,洋葱丁 适量

调 料

咖喱粉 、盐 、白糖、高汤、香油、水淀粉、味精各适量

做 法

1 熟牛肉切成小块;水发黑木耳洗净,撕成小朵。

2 锅置火上,倒油烧热,放入洋葱丁、胡萝卜丁、咖喱粉煸炒出香味,再放入牛肉块、黑木耳、盐、味精、白糖、高汤,小火烧透入味,加入豌豆,用水淀粉勾芡,淋上香油出锅即可。

……

序言

——读者评论

——读者评论

——读者评论

——读者评论

——读者评论

用户评价

拿到《补养全家的家常保健菜》这本书,我本来抱着一种“拯救厨房小白,成为家庭大厨”的期待。我设想的场景是,书中会有各种详细的图解,告诉你如何切菜、如何调味,各种家常菜的步骤都清晰明了,并且每道菜都附带“功效”说明,让我在为家人准备一日三餐时,能够有章可循,事半功倍。 然而,当我开始阅读这本书后,才发现它所探讨的“保健”概念,似乎超出了我最初的认知范围。它并没有像我期待的那样,直接给出多少道“针对性”的补养菜肴,也没有详细讲解各种食材的药用价值和功效。相反,它似乎更关注一种“整体性”的健康观,以及如何通过日常饮食,来达到一种身心平衡的状态。 我特别注意到了书中关于“食材的选取”的论述,它并没有强调非要使用名贵的补品,而是更加推崇使用当季、本地的、新鲜的食材。它鼓励读者去关注食材的“本味”,去体会大自然赋予的生命力。它认为,真正健康的饮食,应该是顺应自然的,而不是人为地去“进补”。这种理念听起来很深刻,但对于我这样一个习惯了“功效导向”的人来说,一时之间还真不知道该如何去具体实践。 而且,书中关于“家”的描绘,也让我觉得它不仅仅是一本烹饪书。它将厨房和餐桌视为家庭成员情感交流的场所,认为共同烹饪、共同用餐的过程,本身就是一种“养生”。它传递的更多的是一种生活的智慧和态度,而不是单纯的食谱。这些内容确实很温馨,也很发人深省,但作为一本以“菜”为名的书,我还是觉得它在“菜”的部分,略显单薄。 总的来说,这本书更像是一本关于“健康饮食哲学”的书籍,它引导读者去思考“为什么吃”以及“如何吃得更健康”,而不是简单地教“做什么菜”。它为我提供了一个全新的视角,让我开始关注饮食的深层含义。但如果我想要找几道具体的、能立刻上手操作的“保健菜”,我可能还需要借助其他的参考资料。这本书的价值在于它所传递的理念,而不是它所提供的“食谱”。

评分这本书的书名《补养全家的家常保健菜》就像一个温暖的承诺,让我满怀期待地认为,它会是一本能在我家厨房里翻出各种宝藏的工具书。我本来设想,里头应该有详尽的食材介绍,各种季节都有适用的养生汤品,还有一些能够针对孩子成长、老人调养的经典菜式。我甚至已经脑补了自己跟着书本,为家人精心准备一道道健康又美味的佳肴的场景。 然而,当我深入阅读后,才发现这本书的“保健”二字,似乎指向了一个更为广阔的范畴。它并没有像我想象的那样,逐一列举那些被公认为具有滋补功效的中药材或食材,然后告诉我们如何将它们融入日常烹饪。书中更多的是在探讨一种“食以养性”的观念,强调心态、环境以及烹饪方式本身对健康的影响。它似乎认为,真正的“补养”是一种由内而外的调理,而不仅仅是口腹之欲的满足。 我印象比较深刻的是书中关于“厨房的温度”的描述,它花了相当多的篇幅来谈论烹饪时的情绪,以及家人围坐在一起吃饭时的氛围。它认为,充满爱意的烹饪和温馨的用餐环境,本身就是一种重要的“保健”方式。那些充满烟火气的家常菜,承载的不仅仅是营养,更是情感的交流和家庭的凝聚力。这种观点很有趣,也让我开始反思,自己平时做饭时是否过于匆忙,是否忽略了这份“温度”。 但是,作为一个习惯于“按图索骥”的读者,我对书中缺乏具体菜谱和操作指导的部分,感到有些无所适从。它所倡导的“返璞归真”、“顺应自然”的理念固然美好,但对于很多像我一样,对烹饪技法和食材搭配不甚了了的人来说,如何才能真正做到“补养”,却显得有些模糊。我不知道哪些食材组合在一起效果最好,也不知道不同的烹饪方法对营养的保留程度有什么差异。 总而言之,这本书更像是一本关于“健康生活方式”的散文集,它用一种诗意的方式,提醒我们关注饮食的“质”而非仅仅是“量”,关注烹饪背后的情感价值。它为我打开了一个新的视角,让我认识到健康是一个多维度的概念。然而,如果仅仅以一本“菜谱”的标准来衡量它,那么它可能就显得有些“名不副实”了。我需要更多关于“如何做”的指导,才能将这些宝贵的理念,真正地转化为我餐桌上的行动。

评分真是太意外了,我原本以为我买的这本书《补养全家的家常保健菜》会是一本关于具体食谱和药材搭配的实用手册,但拿到手后才发现,它的核心内容似乎更偏向于一种生活哲学和对健康饮食的宏观认知。这本书并没有像我预期的那样,详细列出多少道具体的“补养菜肴”,也没有花费大量篇幅去讲解各种食材的药用价值,而是从更广阔的角度,阐述了“家常”与“保健”如何巧妙地融合。它强调的是一种返璞归真的烹饪理念,认为最简单的食材,通过恰当的烹饪方式,也能发挥出强大的养生功效。 我特别喜欢它里面关于“时令养生”的章节,虽然没有直接给出食谱,但它非常细致地分析了不同季节人体所需的营养元素变化,以及如何通过日常饮食来顺应自然。比如,春天如何通过清淡的饮食来疏肝理气,夏天如何利用瓜果蔬菜来清热解暑,秋天如何滋阴润燥,冬天又如何温补御寒。这种宏观的指导,让我觉得虽然没有直接的菜谱,但却给了我一个思考的方向,让我能够根据季节的变化,自己去发掘和调整餐桌上的食物。它教会我的不是“做什么”,而是“为什么这么做”,以及“如何去思考”。 书中还花了不少笔墨去探讨“家庭”的意义,以及食物在维系家庭健康中的角色。它认为,真正的“家常保健菜”不仅仅是为了满足口腹之欲,更是一种爱的传递和关怀的体现。那些用心烹饪的每一餐,都承载着对家人的健康祝福。它鼓励读者放慢脚步,享受烹饪的过程,把它看作是一种与家人沟通、增进感情的方式。这一点让我非常感动,也让我重新审视了厨房在我生活中的地位。我开始觉得,做菜不仅仅是完成一项任务,更是一种生活态度,一种对家人的责任和爱。 然而,作为一本以“菜”命名的书,我对它缺乏具体烹饪指导的部分感到一丝遗憾。虽然书中的理念很棒,但对于一些烹饪新手来说,可能还是会觉得有点“纸上谈兵”。我期望能有更直观、更具操作性的内容,比如图文并茂的食谱,或者更详细的食材处理和烹饪技巧。这本书更像是一本健康饮食的“理论指导书”,它激发了我对健康饮食的兴趣,但如果想要真正实践起来,我可能还需要参考其他的烹饪书籍或者网络资源。我希望作者在未来的创作中,能将这种宏观理念与具体的实践操作更好地结合起来。 总的来说,这本书为我打开了健康饮食的另一扇门,让我从更深层次理解了“吃”的意义。它不是一本简单的食谱大全,而是一本关于如何用心、如何智慧地选择食物,如何将健康融入日常生活的指南。它传递的理念是深刻的,虽然在实践层面还有些许留白,但它无疑给了我很多启发,让我开始重新思考自己的饮食习惯,以及如何为家人创造更健康的餐桌。我会继续带着这种思考,去探索和实践,让“家常保健菜”真正成为我生活的一部分。

评分当我看到《补养全家的家常保健菜》这本书名时,我的脑海里立刻浮现出一种画面:那就是我能在厨房里找到一份清晰的、可以照着做的菜单,每道菜都带着“吃了能强身健体”、“吃了能延年益寿”这样的功效标签。我本来期待的是一本充满实用指导、能够立刻提升我家庭烹饪技能的“宝典”。 然而,打开书本,我发现它的内容似乎有些“出乎意料”。它并没有像一本标准的菜谱那样,逐一列举食材、比例和步骤,然后配上诱人的成品图。相反,它更像是一本关于“健康生活方式”的解读,用一种更为写意和哲学的方式,来探讨“家常”与“保健”的结合。它没有直接告诉我“怎么做”,而是更多地在讲述“为什么这样做”的道理。 书中关于“食材的本源”和“烹饪的温度”的篇章,给我留下了深刻的印象。它强调的是一种回归自然、尊重食材本身的理念。它认为,真正的“补养”并非依赖于名贵的药材,而是隐藏在日常的、新鲜的食材之中,通过恰当的烹饪方式,将其营养和风味最大化地呈现出来。这种论调,虽然充满了智慧,但对于一个渴望直接获得“灵感”和“方法”的读者来说,却显得有些“不解渴”。 它所描绘的“家”的概念,也远远超出了简单的“家庭餐桌”。它认为,厨房不仅仅是烹饪食物的地方,更是家庭成员情感交流、互相体谅的温馨空间。烹饪的过程本身,就是一种爱的表达,而共同用餐的时光,则是维系亲情的纽带。这种人文关怀,确实让人感动,但对于我而言,我更希望在这些温情的叙述中,能有一些关于“如何操作”的更具体的提示。 总而言之,这本书更像是一次关于“饮食文化”和“健康理念”的启迪。它鼓励读者用更广阔的视野去看待“吃”,去感受食物带来的生命力,以及家庭的温暖。它为我打开了一扇新的窗户,让我开始重新审视自己的生活方式。但是,如果我抱着寻找一份具体“保健菜谱”的心态来阅读它,那么我可能会感到有些“意犹未尽”。它更适合那些想要深入理解健康饮食背后哲学的人。

评分这本书的封面设计和书名《补养全家的家常保健菜》让我立刻联想到那种充满了温情与实用性的家庭烹饪指南,我以为它会像我妈妈的厨房一样,藏着无数世代相传的、能够滋养身心的美味秘方。然而,翻开书页,我发现它更像是一本关于“饮食哲学”的探讨,一本用诗意的语言去描绘健康生活的画卷,而非一本具体操作手册。它并没有像我期待的那样,详细讲解如何用枸杞、红枣、党参这些常见的养生食材,搭配出各种适合不同年龄段家人的营养菜肴。 相反,它更侧重于一种“天人合一”的养生观。书中反复强调,真正的“保健”并非依赖于昂贵的补品或复杂的药膳,而是隐藏于最朴素的食材和最寻常的烹饪之中。它鼓励人们去感受食材本身的生命力,去体会季节流转带来的自然馈赠。比如,它会谈论如何选择当季的蔬菜,如何通过简单的蒸、煮、炖等方式,最大程度地保留食材的营养和风味。这种写法,虽然意境深远,却让我这个只想找几个拿手菜来给家人补补身体的读者,感到一丝困惑。我不知道该如何将这些“大道至简”的理论,转化为餐桌上的具体菜品。 书中关于“家”的篇章,更是充满了浓浓的人文关怀。它将厨房描绘成一个充满爱与能量的空间,认为烹饪不仅仅是为了填饱肚子,更是维系家庭情感的重要纽带。它讲述了一些关于食物与记忆的故事,以及家常饭菜如何承载着一家人的幸福时光。这些内容很感人,也很富有哲理,但说实话,我更希望能在这些温情的叙述中,穿插一些实际的烹饪建议,比如关于火候的掌握,或者调味的巧妙运用,这样或许能让我更有成就感。 而且,这本书在“补养”这个核心概念上,也没有给出特别明确的指引。它并没有详细地说明,哪些食材对于改善睡眠有帮助,哪些食物能有效增强免疫力,或者针对一些常见的身体不适,该如何通过食疗来缓解。更多的时候,它是在强调一种整体的、平衡的饮食概念。这让我想起那些古代的养生论述,虽然充满智慧,但对于现代快节奏的生活来说,可能需要一个更接地气的解读和实践方式。 总体而言,这本书更像是一次心灵的洗礼,它让我开始思考“吃”的深层意义,以及如何通过饮食来与自然和谐相处。它唤醒了我对健康生活的向往,但对于那些渴望直接获取“养生菜谱”的读者来说,这本书的内容可能需要一些额外的解读和实践。我期待它能提供更多的“工具”,而不仅仅是“理念”,这样才能让“家常保健菜”的精髓,真正落地生根,开花结果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有