具体描述

编辑推荐

1957年一场人生风雨,原在栖凤楼的房子不能再住了,便有幸和王世襄结邻而居二十多年。那时世襄荃猷伉俪的俪松居在北屋,老家人还在,琴书椅案,收拾得清洁优雅,只有主人不修边幅,大布之衣有时束一条蓝腰带,怀里唧唧有声,乃是大褂里笼中的秋虫鸣唱。那时还没有暖气这玩意儿,冬天架烟囱,生蜂窝煤炉子,老家人不在后,都是俪松居主人的长期劳作,这在世襄是不在话下的。王世襄的一部老脚踏车,后座加一块木板,老先生能够一天来回四五次,把他心爱的明式家具、紫檀交椅、唐雕菩萨坐像这些稀世文物,沉重地、小心翼翼地捆在车后,自己骑着送到照相馆拍照,使旁观者感到险象环生。内容简介

王世襄,1914年生于北京,祖籍福州闽侯,号畅庵,堂号俪松居。著名学者、收藏大家、文物鉴定家、明式家具研究界泰斗。曾任国家文物局中国文化遗产研究院研究员,全国政协第六、第七届委员,中央文史研究馆馆员。著有《髹饰录解说》《明式家具珍赏》《明式家具研究》《清代匠作则例汇编佛作·门神作》《锦灰堆》(七卷)《中国古代音乐书目》《中国画论研究》《竹刻艺术》《中国美术全集·漆器》《北京鸽哨》《蟋蟀谱集成》《说葫芦》《明代鸽经清官鸽谱》等三十余部专著。

作者简介

荣宏君,青年画家1973年出生于山东曹县。幼喜翰墨,性近文史,少年负笈京华。师从著名学者、文博大家史树青先生,习读书鉴赏之学。后有缘得识国画大家关山月先生,遂确定水墨之道。曾数次随老师于志学先生赴青藏高原,人新疆大漠,访敖鲁古雅,行万里路,读万卷书,渐悟为人从艺之艰辛。美术史治学则得益于著名美术评论家张晓凌先生。三年在中国艺术研究院研究生院求学的经历,规范了学术方法,进一步理解了刘炳森先生所弘扬的艺术之道,德行为先,赤子登巅,竖子登肩的道理。 有美术史论多篇散见于报刊杂志,并出版画集《荣宏君梅花扇面精品》北京工艺美术出版社2006《丹青典藏·荣宏君》卷北京工艺美术出版社2008《世纪恩怨:徐悲鸿与刘海粟》北京同心出版社2009《史树青文物鉴定方法》即将推出。 现任全国青联委员、中央企业青联特邀委员、中央国家机关青联委员、文化部青联特邀委员、北京朔源文物鉴定中心主任。内页插图

目录

烟云小记(代序)民族文化的注解者(自序)

引子

第一章 名门世家

家族显赫

第二章 风雨人生

南下受挫

中国营造学社

为国索宝

出使日美

第三章 悲情岁月

华北革命大学学习

王世襄与故宫博物院

笔耕不辍

闭门治学

抄家

第四章 王世襄“文革”抄家档案

附录

参考期刊、专著、文献一览

王世襄大事记

后记

赘言

前言/序言

在线试读

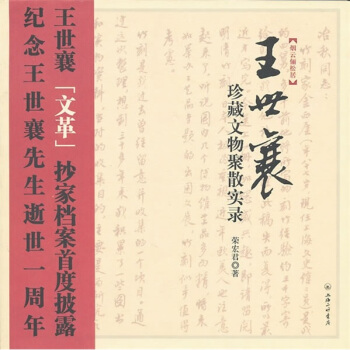

《烟云俪松居:王世襄珍藏文物聚散实录》 作品相关烟云俪松居:王世襄珍藏文物聚散实录》……王世襄“文革”抄家档案首都披露……世襄先生逝世一周年……

用户评价

从整体的阅读感受来说,这本书给予我一种非常充实和有益的体验,它成功地搭建起了一座沟通过去与现在的桥梁。它不仅仅是关于“王世襄”这个名字所代表的收藏谱系,更是关于一个时代如何对待和传承文化遗产的宏大命题。书中那些关于文物转移、鉴定过程的描述,展现了收藏界内部运作的复杂性和专业性,对于任何想了解中国近现代文物流转史的人来说,都是一本不可多得的参考书。我个人最欣赏的一点是,它展示了文物保护工作中的“遗憾美”,那些未能留存或难以追回的珍品,通过文字的记录得以永存,也警示着后人。合上书卷时,脑海中浮现的不是冰冷的器物照片,而是无数双曾经抚摸过它们的手,以及那些时代留下的、难以磨灭的印记。这是一次深刻的、富有启迪性的精神之旅。

评分这本书的结构编排,给我留下了极为深刻的印象,它并非简单的按时间或类别罗列,而是似乎遵循着一种内在的、情感的逻辑线索在推进。那种“聚散”二字,不仅仅指物理上的得失,更像是一种对人生际遇和命运无常的深刻体悟。阅读的体验是跳跃的,有时突然会被某个物件背后的故事所吸引,然后跟随作者的笔触,追溯它在不同家庭、不同国家间的旅程。这种叙事方式,使得阅读过程充满了探索的乐趣,而不是枯燥的清单。书中流露出的那种对“旧物”怀有的近乎于虔诚的尊重,是当代快节奏生活中罕见的。它提醒着我们,每一件器物都是承载了无数人生活痕迹的载体,它们的流失与保存,关乎着我们民族记忆的完整性。我甚至觉得,这本书更像是一部情感传记,讲述的是收藏者与被收藏物之间,那种难以割舍的情缘。

评分这部书的名字听起来就充满了历史的厚重感,我特意去图书馆借阅了,虽然我并不是文物专家,但对历史和老物件总是怀着一份敬畏之心。这本书的装帧非常讲究,看得出出版方是下了不少功夫的,拿到手里就有种沉甸甸的踏实感。我尤其喜欢它那种朴实无华的叙事风格,没有过多华丽的辞藻堆砌,而是像一位老者在娓娓道来,记录着那些物件的流转轨迹。书中的插图印刷质量极高,那些器物的细节,无论是铜锈的斑驳,还是瓷胎的温润,都清晰可见,让人仿佛能触摸到历史的温度。阅读过程中,我常常会停下来,对着一张图片沉思良久,想象着这件器物在不同时代的主人手中,经历了怎样风风雨雨。它不仅仅是关于文物的汇编,更像是一部关于时代变迁的侧影,展现了文化传承的艰辛与不易。我从中体会到了一种对历史负责的态度,那种将“散”的记忆重新“聚”起来的努力,本身就值得我们深思。

评分这本书的文字风格,有一种独特的沉稳与克制,这种气质与所记录的文物本身的气度是高度契合的。它没有使用那种煽情的笔调去渲染文物的“珍贵”,而是通过精准的细节描述和无可辩驳的史实来支撑其价值。我特别欣赏作者在处理争议性文物时的审慎态度,总是在陈述事实和提出推测之间保持着一种微妙的平衡,体现出极高的学术良知。对于那些已经流散海外的国宝级文物,书中的记录更是充满了令人唏嘘的惋惜,但这种惋惜是被包裹在严谨的考据之下的,所以显得尤为有力。它不是一本让人看了热血沸腾的口号书,而是一本需要细嚼慢咽,并在脑海中构建起复杂图像的深度读物。每次翻阅,都能发现一些之前忽略掉的旁注或细节,让人意识到,要真正理解这些文物的来历,需要付出多少心血。

评分读完这本书,我最大的感受是知识的密度实在太惊人了,简直是一座活的历史资料库。它不像那种面向大众普及的文物读物,而是深入到了收藏家的内心世界和文物的具体脉络之中,信息量非常扎实。那些关于一件藏品来龙去脉的描述,细致到甚至记录了当时的收购价格和流传的中间人,这种近乎档案式的记录,为研究者提供了极其宝贵的参考价值。我发现,这本书的价值远超出了艺术欣赏的范畴,它揭示了特定历史时期文化精英阶层对传统物品的保护与热爱。很多描述都非常专业,涉及的断代、款识辨析,都展现了作者非凡的专业素养。对于我这种业余爱好者来说,虽然有些地方需要反复琢磨,但正是这种挑战性,激发了我更深入探索相关历史背景的兴趣。它强迫你不能浮光掠影,必须沉下心来,与这些静默的古物进行一场跨越时空的对话。

评分一定要看的好书!送货速度也很快 !

评分质量和物流都不错,给个满分

评分很好'拿分走人'还没看

评分还行吧,聊备一格,聊存一说。京东的折扣是很好的。要不,贵了。

评分非常喜欢王世襄老人的著作,收到货以后欣喜若狂,同事们都奇怪不已。真是捡到宝了!

评分好书推荐给大家分享。谢谢京东商城网购平台。会回购的书。

评分郭好好聚聚股海护航v黄v吃饭饭该好好距u郭好好聚聚股海护航v黄v吃饭饭该好好距u

评分书都破了卷角了 品相很差 懒得退而已

评分书里的明细单让人看着心酸啊

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有