具体描述

编辑推荐

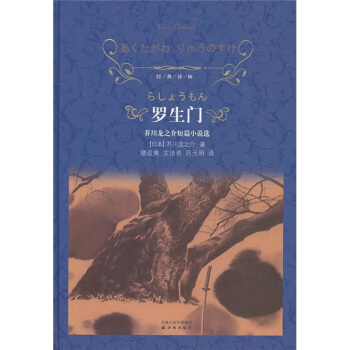

短篇小说巨擘芥川龙之介是日本大正时代的一位重要作家,是新思潮派的柱石。这个流派表现了20世纪初日本小资产阶级不满现实而又苦于无出路的心情,在艺术上则突破了长时期作为日本文坛主流的自然主义文学,正视社会现实,既有浪漫主义色彩,又有现实主义倾向。《罗生门》收录了芥川龙之介的20篇中短篇小说。其中《罗生门》通过一个扑朔迷离的故事,鞭挞了人性中丑恶的一面,同时宣扬了人性善的一面。

内容简介

芥川龙之介是日本近代的杰出作家,有“鬼才”之誉。他的文学创作的极高成就在于短篇小说,《罗生门》、《莽丛中》、《鼻子》等都是芥川龙之介极广为人知的经典名篇。早期作品多取历史题材,重艺术构思、审美意趣,显示一定的唯美主义倾向,后转向写实。《罗生门》收录了芥川龙之介的6篇中短篇小说。《罗生门》以风雨不透的布局将人推向生死抉择的极限,从而展示了“恶”的无可回避,头一次传递出作者对人的理解,对人的无奈与绝望。《地狱变》以血淋淋的惨厉的笔墨,写出了奴隶主骄奢淫侈,和奴隶们所遭受的悲惨的命运,更使人有惊心动魄的感受目录

罗生门地狱变

奉教人之死

老年的素盏鸣尊

秋山图

莽丛中

报恩记

阿富的贞操

六宫公主

戏作三昧

山鹬

火男面具

孤独地狱

虱

猴子

手绢

烟草和魔鬼

橘子

沼泽地

龙

舞会

女性

一块地

大导寺信辅的前半生

海市蜃楼

水虎

蛙

侏儒的话

精彩书摘

说是这家将在避雨,可是雨停之后,他也想不出要上哪里去。照说应当 回主人家去,可是主人在四五天前已把他辞退了。上边提到,当时京城市面 正是一片萧条,现在这家将被多年老主人辞退出来,也不外是这萧条的一个 小小的余波。所以家将的避雨,说正确一点,便是“被雨淋湿的家将,正在 无路可走”。而且今天的天气也影响了这位平安朝家将的忧郁的心情。从申 末下起的雨,到酉时还没停下来。家将一边不断地在想明天的日子怎样过— —也就是从无办法中求办法,一边耳朵里似听非听地听着朱雀大路上的雨声 。 雨包围着罗生门从远处飒飒地打过来,黄昏渐渐压到头顶,抬头望望, 门楼顶上斜出的飞檐上正挑起一朵沉重的暗云。 要从无办法中找办法,便只好不择手段。要择手段便只有饿死在街头的 垃圾堆里,然后像狗一样,被人拖到这门上扔掉。倘若不择手段哩——家将 反复想了多次,最后便跑到这儿来了。可是这“倘若”,想来想去结果还是 一个“倘若”。原来家将既决定不择手段,又加上了一个“倘若”,对于以 后要去干的“走当强盗的路”,当然是提不起积极肯定的勇气了。 家将打了一个大喷嚏,又大模大样地站起来,夜间的京城已冷得需要烤 火了,风同夜暗毫不客气地吹进门柱间。蹲在朱漆圆柱上的蟋蟀已经不见了 。 家将缩着脖子,耸起里面衬黄小衫的宝蓝袄子的肩头,向门内四处张望 ,如有一个地方,既可以避风雨,又可以不给人看到能安安静静睡觉,就想 在这儿过夜了。这时候,他发现了通门楼的宽大的也漆朱漆的楼梯。楼上即 使有人,也不过是些死人。他便留意着腰间的刀,别让脱出鞘来,举起穿草 鞋的脚,跨上楼梯最下面的一级。 过了一会,在罗生门门楼宽广的楼梯中段,便有一个人,像猫儿似的缩 着身体,憋着呼吸在窥探上面的光景。楼上漏下火光,隐约照见这人的右脸 ,短胡子中长着一个红肿化脓的面疱。当初,他估量这上头只有死人,可是 上了几级楼梯,看见还有人点着火。这火光又这儿那儿地在移动,模糊的黄 色的火光,在屋顶挂满蛛网的天花板下摇晃。他心里明白,在这儿点着火的 ,绝不是一个寻常的人。 家将壁虎似的忍着脚声,好不容易才爬到这险陡的楼梯上最高的一级, 尽量伏倒身体,伸长脖子,小心翼翼地向楼房望去。 果然,正如传闻所说,楼里胡乱扔着几具尸体。火光照到的地方挺小, 看不出到底有多少具。能见到的,有光腚的,也有穿着衣服的,当然,有男 也有女。这些尸体全不像曾经活过的人,而像泥塑的,张着嘴,摊开胳臂, 横七竖八躺在楼板上。只有肩膀胸口略高的部分,照在朦胧的火光里;低的 部分,黑黢黢地看不分明,只是哑巴似的沉默着。 一股腐烂的尸臭,家将连忙掩住鼻子,可是一刹那,他忘记掩鼻子了, 有一种强烈的感情,夺去了他的嗅觉。 这时家将发现尸首堆里蹲着一个人,是穿棕色衣服、又矮又瘦像只猴子 似的老婆子。这老婆子右手擎着一片点燃的松明,正在窥探一具尸体的脸, 那尸体头发很长,估量是一个女人。 家将带着六分恐怖四分好奇的心理,一阵激动,连呼吸也忘了。照旧记 的作者的说法,就是“毛骨悚然”了。老婆子把松明插在楼板上,两手在那 尸体的脑袋上,跟母猴替小猴捉虱子一般,一根一根地拔着头发,头发似乎 也随手拔下来了。 看着头发一根根拔下来,家将的恐怖也一点点消失了,同时对这老婆子 的怒气,却一点点升上来了——不,对这老婆子,也许有语病,应该说是对 一切罪恶引起的反感,愈来愈强烈了。此时如有人向这家将重提刚才他在门 下想的是饿死还是当强盗的那个问题,大概他将毫不犹豫地选择饿死。他的 恶劣之心,正如老婆子插在楼板上的松明,烘烘地冒出火来。 他当然还不明白老婆子为什么要拔死人头发,不能公平判断这是好事还 是坏事,不过他觉得在雨夜罗生门上拔死人头发,单单这一点,已是不可饶 恕的罪恶。当然他已忘记刚才自己还打算当强盗呢。 于是,家将两腿一蹬,一个箭步跳上了楼板,一手抓住刀柄,大步走到 老婆子跟前。不消说,老婆子大吃一惊,并像弹弓似的跳了起来。 “呔,哪里走!” 家将挡住了在尸体中跌跌撞撞地跑着、慌忙逃走的老婆子,大声吆喝。 老婆子还想把他推开,赶快逃跑,家将不让她逃,一把拉了回来,两人便在 尸堆里扭结起来。胜败当然早已注定,家将终于揪住老婆子的胳臂,把她按 倒在地。那胳臂瘦嶙嶙地皮包骨头,同鸡脚骨一样。 “你在干么?老实说,不说就宰了你!” 家将摔开老婆子,拔刀出鞘,举起来晃了一晃。可是老婆子不做声,两 手发着抖,气喘吁吁地耸动着双肩,睁圆大眼,眼珠子几乎从眼眶里蹦出来 ,像哑巴似的顽固地沉默着。家将意识到老婆子的死活已全操在自己手上, 刚才火似的怒气,便渐渐冷却了,只想搞明白究竟是怎么一回事,便低头看 着老婆子放缓了口气说: “我不是巡捕厅的差人,是经过这门下的行路人,不会拿绳子捆你的。 只消告诉我,你为什么在这个时候在门楼上,到底千什么?” 于是,老婆子眼睛睁得更大,用眼眶红烂的肉食鸟一般矍铄的眼光盯住 家将的脸,然后把发皱的同鼻子挤在一起的嘴,像吃食似的动着,牵动了细 脖子的喉尖,从喉头发出乌鸦似的嗓音,一边喘气,一边传到家将的耳朵里 。 “拔了这头发,拔了这头发,是做假发的。” 一听老婆子的回答,竟是意外的平凡,一阵失望,刚才那怒气又同冷酷 的轻蔑一起兜上了心头。老婆子看出他的神气,一手还捏着一把刚拔下的死 人头发,又像蛤蟆似的动着嘴巴,做了这样的说明: “拔死人头发,是不对,不过这儿这些死人,活着时也都是干这类营生 的。这位我拨了她头发的女人,活着时就是把蛇肉切成一段段,晒干了当干 鱼到兵营去卖的。要是不害瘟病死了,如今还在卖呢。她卖的干鱼味道很鲜 ,兵营的人买去做菜还缺少不得呢。她干那营生也不坏,要不干就得饿死, 反正是没有法子嘛。你当我干这坏事,我不干就得饿死,也是没有法子呀! 我跟她一样都没法子,大概她也会原谅我的。” 老婆子大致讲了这些话。 家将把刀插进鞘里,左手按着刀柄,冷淡地听着,右手又去摸摸脸上的 肿疱,听着听着,他的勇气就鼓起来了。这是他刚在门下所缺乏的勇气,而 且同刚上楼来逮老婆子的相比是另外的一种勇气。他不但不再为着饿死还是 当强盗的问题烦恼,现在他已把饿死的念头完全逐到意识之外去了。 “确实是这样吗?” 老婆子的话刚说完,他讥笑地说了一声,便下定了决心,立刻跨前一步 ,右手离开肿疱,抓住老婆子的大襟,狠狠地说: “那么,我剥你的衣服,你也不要怪我,我不这样,我也得饿死嘛。” 家将一下子把老婆子剥光,把缠住他大腿的老婆子一脚踢到尸体上,只 跨了五大步便到了楼梯口,腋下挟着剥下的棕色衣服,一溜烟走下楼梯,消 失在夜暗中了。 没多一会儿,死去似的老婆子从尸堆里爬起光赤的身子,嘴里哼哼哈哈 地,借着还在燃烧的松明的光,爬到楼梯口,然后披散着短短的白发,向门 下张望。外边是一片沉沉的黑夜。

……

前言/序言

我在一九七六年的四月到六月,翻译了芥川龙之介的十一个短篇,一九 七六年是怎样的年头,四月又是什么日子,这是大家都知道的。天快要亮的 时候,夜照例是特别黑暗而寒冷的。那是我承蒙“姑念老弱”,特别照顾, 从接受“再教育”实在同劳改差不离的干校回家已快三年,这三年就整整念 了三年书。本来回到破败的老家,书本大半散失,早已“书空咄咄”,总算 马列主义的经典著作没动,我就拼老命地啃起《资本论》来,可怜连笔记也 做不好,只会抄摘片段,自以为已经懂了,实际还是半懂不懂。一个弄惯笔 墨的人,光念书,不动笔,就好像一天没干活,晚上上床,觉得“虚靡太仓 粟”,有点对不起人民的“小米”。有少数跟我划不清界限,有时还来走走 的朋友,见我闲着没事,都劝我写些回忆,可是我头上“帽子”,背上“包 袱”,家人子孙,全都受累,无碑可立,无悔可忏,我就是一个字也写不出 来。鲁迅先生说过,不能创作,那就翻译。翻译也算我的老行业,可是外文 书早已空空,不是被人当作封资修的罪状搬运一空,就是被自己家人论斤计 两卖给收旧货的到造纸厂做纸浆去了。开始,好容易借到一部六卷有注解的 《万叶集》,我狠了狠心,想弄通这部日本的国宝,古代诗歌的综集,可整 整啃了大半年,全书四千五百多首,好容易才译出了七八十首,不但应该知 难而退,而且兴趣也不大了。想想到底还是对近代文学熟悉一点,从友人黄 源兄借到了一本《芥川龙之介集》,读来深有兴趣,便动手译起芥川的短篇 来。 芥川龙之介(一八九二年——一九二七年)这位日本近代文学中的短命的 “鬼才”,我一向有点喜欢,旧友重逢,特别亲切。他是一位才华洋溢,学 力丰厚,思想深刻,气品高迈,清丽,在艺术琢磨上颇有功力的作家。他在 极短促的创作生涯中,为日本文学留下一笔极可贵的财产,一百四十多篇作 品,除少数中篇,全部都是短篇。在他创作的初期、中期,写过许多历史短 篇,其题材的新奇,构思的精深,确在日本文学中别具,当时即受读者的爱 好和文学前辈的知遇,至今还是广泛流传,万众传诵,用他的版税,设立了 一年一度的“芥川奖”,送出了许多文学新人。 他于一九一四年与友人共同创办《新思潮》文艺刊物,发表处女作《老 年》,次年又在《帝国文学》上发表了《鬼脸儿》和《罗生门》二作,就受 到文坛有识者的注目,成为当时一代大家夏目漱石的门下,受到漱石的赏识 ,而投身于创作的生涯。一九一六年,他在《新思潮》发表了短篇《鼻子》 ,漱石就对他说:“你再写十篇这样的作品,则不但在日本,即在世界文坛 上,也将成为一位有特色的作家了。”此后数年,他的创作力分外旺盛,艺 术修炼,日益精进,连续出版了三本短篇集,即《罗生门》、《烟草和恶魔 》、《傀儡师》,而成为一方的大家。但是由于时代的前进,社会斗争的剧 烈,使他思想上原有的怀疑、彷徨和神经质的阴暗的一面日益浓厚,这些便 表现在他后期的一些作品中。思想彷徨的结果,终于以正当三十五岁的盛年 ,于一九二七年七月,在自己家里,服了大量的安眠药,抢救无效,而告别 了这个世界。 在他死后的纷纷议论中,有人把他比做古罗马帝国的政治家和小说家倍 德罗纽斯,一身浸润了过去阶级最高的教养,但不能不见到新的时代的胎动 ,而感到自己已经赶不上去了。于是,便走了自我毁灭的道路。 我对这位作家的作品读过一些,但不全面,平素亦更无深入的研究,但 他在初、中期写的一些历史题材的短篇,却深深地吸引了我。正当天安门广 场四五运动之后,我在闭门深居之中,作为自己日常的课程,也可以说作为 逃避现实、逃避痛苦的一种手段,己所偏爱的篇目,重作冯妇,又理旧业, 开始翻译起来。一个人动惯笔墨,长期被逼停止,又见到自己亲笔写出来的 稿纸,渐积渐厚,首先已得到了劳动的乐趣。而且说起来芥川不但充实了我 那时的日常生活,使我每晚上床,感觉这一天没有白过,而且这工作还居然 打救了我一次。原来四五运动我的确没有参加,但四月一日,一位常上我家 来谈天的青年友人,告诉我天安门广场怎样热闹,盖天铺地的花一望无际的 花,满墙满壁的诗歌,还有飘扬空际的大挽联。我听了大为冲动,马上拿起 拐棍,同这位小友一起,去了一次广场。在庄严肃穆、成群结队的青年行列 中,一直挤上了人民英雄纪念碑的高台。我的确是去过一次,回家也没有告 诉家人。其实后来知道,在这几天中,一家人包括老伴和身边儿女,谁都各 自去过广场,抄过诗与挽联。可是风声紧了,有人在四处追踪去过广场的人 和私自抄下来的歌诗。有许多人,居然因此提将官里去而我这个闭门深居的 糟老头子,也居然荣幸承蒙什么人员的一度拜访,问我在家里干些什么?我 连忙沏茶点烟,殷勤接待,说明自己正搞些古老东西,消遣消遣。他们见我 案头上果然堆满了一堆厚重的工具书,一叠写好的稿纸,于是好像随手拿起 似的,翻了一翻,还称赞我这么大年纪,还那么用功,给了表扬,告辞而去 了。我便又大胆放心地译下去。 我明明知道这些先生太太们是兔子尾巴长不了的,不过一要耐心,二要 长寿,总有一天会苦到那个时候的。但翻译的的,倒并不准备将来会有发- 表出版的日子。为了“独乐乐,不若与人乐乐”,我还请人刻了一个章,叫 做“二三书屋之印”。那就是用两张复写纸,复出三张稿纸,装订成册,变 成一本书,请二三家人和二三个不与我划清界限还有往来的友人,充当我的 读者,也算“与众共乐”了。这《芥川龙之介小说十一篇》,也就是这“二 三书屋”的出。然而流传出去,居然辗转转阅,大受欢迎,搞得我自己手边 一本也无。 首先《罗生门》是鲁迅先生早已译过的(一九二三年《日本现代小说译 丛》),我在复译之时,从先生译文中,受到不少教益。先生还译过芥川的 《鼻子》,可能是最早介绍芥川的了。后来他说过还想介绍点芥川后期的作 品。但因战斗频繁而未能实现。记得解放前开明书店出过一本《芥川龙之介 集》,内容篇目,则一时想不起了。 其次,这里有一篇《奉教人之死》,原作伪托古籍,全用文言书写,我 就东施效颦,勉学林琴南式的笔调。林琴南莫道他不识外文,赖人口译,才 作笔述,但其所译,竟似重新创作,传情绘形,词达气顺,有其独自的特色 。现在是连旧书店里也买不到他的译书了,但像我们这样上了年纪的入,不 少是从小就爱读的,我这儿是婢学夫人,想让青年读者略尝异味,大概不致 蒙反动复古之嫌,把我划到林派那里去吧。 素盏鸣尊是神话中天照大神的一个逆子,周启明所译《古事记》中的速 须佐之男命,就是他。他那老年的遭遇,神话中没有,大概是作者的艺术创 造。一个从小忤逆父兄的逆子,待到年老,也受到自己儿女的反抗。只要作 者不让古人说现代话,或把古时农民起义的英雄,写成今天的马克思主义者 ,历史小说当然允许作者有骋驰自己艺术想象的权利。例如《秋山图》写的 就是中国艺苑中的真人,但内容是否真事,读者一看便能自己判断了,用不 到译者的解说。《莽丛中》和《报恩记》写的都是强盗,前者以当事人在法 庭供述和作证的形式,传述了一个曲折迷离的奸杀事件,手法简洁而引人入 胜。后者写一个浪子为报答义贼和剧盗救助一家的恩情,而甘愿以身代死, 也是极为动人的。 《地狱变》以血淋淋的惨厉的笔墨,写出了奴隶主骄奢淫侈和奴隶们所 遭受的悲惨的命运,更使人有惊心动魄的感受。《阿富的贞操》中,阿富为 了救助一条猫儿的生命,竟然准备坦然地献出自己处女的贞操。而《六宫公 主》中可怜的贵族的公主,则只能作寄生之革,最后落入路倒尸的结局。 《戏作三昧》写的是德川幕府末期,日本名著《八犬传》作者泷泽马琴 晚年一天中的生活,栩栩如生地反映了当时市民社会的形象,这对于今天的 老年人倒是可以吸取一些教育的,正如马琴的小孙孙对爷爷的告诫,老人嘛 ,一要用功;二不要老动肝火;三是万事得忍着点儿。现代人平均年龄正在 日益提高,老人很多,这三点大可作老人们的座右铭。 最后一篇记述托尔斯泰同屠格涅夫闹别扭的事,有托翁长子的回忆可证 ,是有趣的真入真事。 我这段简单介绍,看过全书的人本可不看,但有些读者是喜欢先看看前 言后记,然后再读正文的,可能读者先翻一翻,那就不算多余的介绍了。至 于见仁见智,则自有读者自己的领会,用不着多所饶舌。在此我真要说的, 倒还是那文不对题的关于译出此书的经过,乘机为林彪、“四人帮”表一下 功。为了国家现代化的建设,安定团结,最为重要,有些恩怨应该忘却,倒 是那十年浩劫,不可不永远牢记,决不听其再来! 楼适夷用户评价

老实说,初读这本书时,我有些跟不上作者的节奏,感觉情节似乎总是在原地打转,充满了重复和纠缠不清的对话。但坚持读下去后,我才领悟到,这种“看似无意义的重复”,恰恰是作者精心设计的艺术手法,用以模拟一种精神上的困境和循环往复的徒劳感。它描绘的场景,或许是某个封闭的小世界,但这个小世界映射出的却是人类普遍存在的焦虑:对意义的追寻,对他人认可的渴望,以及最终发现一切努力皆为虚妄的幻灭感。书中对环境的描写也很有特色,那种潮湿、压抑的氛围,仿佛渗透到了角色的骨髓里,影响着他们的每一个决定。我印象最深的是,作者非常善于利用象征物来承载复杂的心理状态,比如某个反复出现的物件,每次出现都有了新的、更沉重的解读。这本书的魅力不在于它告诉你什么,而在于它让你体验到“不知道”和“被困住”的感觉。它不提供慰藉,只提供共鸣——一种对存在本质的深刻困惑与共鸣。

评分这本小说对我而言,是一次关于“表演”和“真实自我”的哲学探讨之旅。书中的人物,似乎没有一个真正活在“当下”或“真实”之中。他们都在为某个看不见的观众或想象中的未来进行着一场永不落幕的戏码。有人扮演受害者以获取同情和保护,有人扮演权威者以巩固自己的地位,还有人纯粹是因为不知道除了扮演还能做什么。这种多层次的伪装,使得任何试图寻找“本我”的行为都变得异常困难。作者对人性的洞察极其精准,他没有简单地将角色脸谱化为好人或坏人,而是展示了每个人为了生存、为了维护脆弱的自尊,不得不穿上的那件保护色外衣。我仿佛能听到角色们内心深处那微弱的、近乎绝望的自我呼喊,却被他们自己表演出来的声音所淹没。读完后,我发现自己看周围的人和事,都多了一层审视的眼光:此刻,我所见的,究竟是本质,还是一场精彩的、精心编排的演出?这种后劲极强的思考,让这本书的价值远远超越了一般的娱乐阅读。

评分这本书给我的最大冲击,在于其对权力动态的近乎病态的刻画。它不是那种直接描绘政治斗争的书,而是将权力关系的角力,浓缩在了几个关键人物的互动之中。你会清晰地看到,地位、财富、甚至是外貌上的微小差异,是如何被放大和利用,成为操控他人的工具。作者的笔触极其冷峻,没有道德说教,只是客观地展示了“强者如何定义规则,弱者如何适应规则”。我尤其关注其中关于“话语权”的争夺。谁掌握了叙事权,谁就掌握了现实。那些看似最无辜的受害者,在叙事权被剥夺后,其痛苦和冤屈便如同空气一般消散了。这种对社会结构中隐形压迫的揭示,让我感到一种智识上的兴奋。它迫使你审视自己生活中那些习以为常的等级关系,并反思自己是否在不经意间,成为了规则的维护者。虽然全书的氛围是压抑的,但这种清醒的认知,反而带来了一种另类的解放感——至少你明白了棋局是如何设置的。这绝对是一部需要反复咀嚼,才能品出其中滋味的重量级作品。

评分翻开这本书的瞬间,一股强烈的古典气息便扑面而来,仿佛置身于一个古老的剧场,幕布缓缓拉开,灯光聚焦在几个命运交织的人物身上。它展现的不是快节奏的冲突,而是一种缓慢、沉郁的情感堆叠。文字的密度非常高,每一个形容词、每一个动词的选择,都带着一种精心雕琢的韵味,仿佛作者是在用象牙雕刻,力求每一个细节都精准无误地契合整体的悲剧结构。我感觉自己像是一个旁观者,被邀请进入一个由道德困境和宿命论编织而成的迷宫。不同于现代小说的直白与喧嚣,这里的冲突是内敛的、精神层面的拉扯。角色们之间的对话充满了试探和隐喻,很多时候,他们真正想说的,都被隐藏在了那些看似礼貌或激烈的言语之下。这种对人情世故的洞察力,让我不禁联想到十九世纪那些探讨社会阶层与内在压抑的大师作品。阅读过程是一种沉浸式的体验,你必须放慢速度,去品味那些充满张力的停顿和沉默,才能真正捕捉到隐藏在文字表象下的巨大悲怆。它成功地营造了一种宏大而又私密的氛围,让人感叹世事的复杂与人性的无奈。

评分这本新近读完的书,简直是把人性中最幽暗、最矛盾的角落,毫不留情地撕开来展示给读者看。它探讨的焦点,始终围绕着“真相”这个虚无缥缈的概念。读到一半时,我常常需要停下来,合上书,走到窗边,努力消化那些令人不安的叙述。叙述者们个个都带着强烈的自我辩护色彩,他们讲述的事件脉络清晰,逻辑自洽,但当不同角色的版本拼凑在一起时,反而构成了一张密不透风的谎言之网。你会发现,每个人都在构建一个对自己最有利、最光鲜的“事实”,而真正的核心,似乎早已被无数层的粉饰和遗忘所掩盖。这种叙事手法,极具颠覆性,它挑战了我们对客观存在的固有认知。作者的高明之处在于,他并非简单地抛出一个谜团让读者去解,而是引导我们去思考:当我们试图定义“我”的时候,我们究竟是在描述事实,还是在进行一场精心策划的自我美化?我尤其欣赏其中对于“记忆的不可靠性”的处理,那种潜意识里的自我欺骗,比赤裸裸的恶意欺诈更令人感到深寒。这本书读起来不轻松,需要全神贯注,但一旦沉浸其中,那种抽丝剥茧,却又永远无法抵达终点的体验,是极其过瘾的智力冒险。

评分发货非常快,隔天到,包装到位没有损伤,这套经典译林非常不错,包装和翻译水平还是有保证的。因为平常基本不搞活动,所以这次300-200入手显得非常的合算啊!

评分印刷质量好!纸质也好!好书一套!

评分�敚敾蛘吣闶且晃蛔非笸昝赖娜耍�当你得知《尤利西斯》中使用了大量古英文、法文、拉丁文、希腊文、梵文、阿拉伯文等等诸多可敬的文时,你会觉得只读中文版太不解渴,于是搬来一摞外语辞典,反复研读原版。就这样一年后,一不小心成了语言学家兼翻译家。

评分翻译林的书,没得说,越来越烂了,配送的时候,一张纸都不给盒子。

评分译林的书质量不错,就是优惠力度小。

评分还没看内容,包装完好,按时送达。

评分终于买来了这本天书,弟子也拜读拜读,感受大师的风采。

评分一下子心血来潮就买了《尤利西斯》,意识流的先驱怕是很难看懂,离高考还有89天不太敢看啊!?(⊙o⊙)

评分正品书籍,发货速度超快,包装很好,值得再次购买!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![尤利西斯/经典译林 [Ulysses] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10308412/b3a76416-e2c7-4523-be6e-986ae2d76418.jpg)

![美妙的新世界/经典译林 [Brave New World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10030681/a7163ba3-c397-44d3-84ea-53083b12e436.jpg)

![基度山恩仇记/经典译林 [Le Comte de Monte-Cristo] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10030729/253f950f-cb11-4fcb-b5d2-3252ee4692a9.jpg)

![岛 [The?Island] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10029100/5492523cN4822a6e7.jpg)

![了不起的盖茨比(2015版) [The Great Gatsby] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11732606/55a5bf46N08f51e13.jpg)