具体描述

基本信息

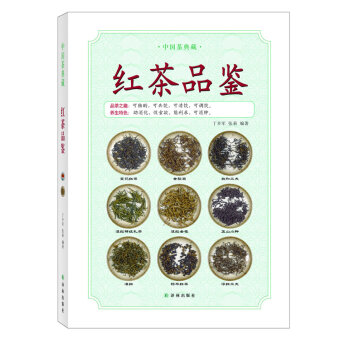

书名:中国茶典藏:红茶品鉴

定价:49.80元

作者:丁辛军

出版社:译林出版社

出版日期:2014-06-01

ISBN:9787544731010

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:大16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

可独酌,可共饮,可清饮,可调饮。

助消化,促食欲,能利尿,可消肿。

1.饮茶养生。本书迎合现代以茶养生的理念,将红茶的饮用功效一一列出,有利于读者参考。

2.品饮鉴赏。本书通过对地理环境的分析,让读者从历史、制作工艺等方面了解红茶,并录用大量高清图片,有利于茶爱好者对红茶进行鉴赏。

3.专业指导。本书对红茶的泡饮、收藏等有较为专业和详细地介绍,让读者更了解红茶,及红茶文化。

4.制作精美。本书是中国茶典藏系列书籍之一,制作较为精美,是值得收藏的范本。

内容提要

这是一本关于品鉴红茶的书。本书从红茶的历史讲起,详细介绍了红茶的生产地、生长环境和气候、制作工艺、购买诀窍、冲泡要点和各种饮茶的习俗。同时,还重点介绍了多种经典名茶和养生茶,供读者在日常生活中挑选合适茶种,泡出适合自己的红茶。本书配图精美,讲解细致,极具鉴赏价值与收藏价值。

目录

作者介绍

丁辛军,知名茶叶专家、学者,毕业于安徽农业大学,在我国名茶产区黄山、休宁等地从事茶叶种植、栽培及技术推广工作。曾主编《中国名茶养生大典》系列丛书、《这样喝茶健康》等。 张莉,文化学者,毕业于吉林大学,多年从事茶文化研究,曾主编《中国名茶养生大典》系列丛书、《这样喝茶健康》及《本草生活》等。

文摘

序言

用户评价

这本书的语言风格变化多端,显示出作者高超的文字驾驭能力。有时,它会使用一种极其凝练、近乎诗意的语言来描绘某一场景或感悟,节奏缓慢而富有韵律,读起来让人心神俱醉,仿佛在品味上好的佳酿。然而,当涉及到技术性或历史背景的阐述时,文字又会变得清晰、直接、逻辑性极强,如同精准的手术刀,毫不拖泥带水地切入重点,确保信息的准确传达。这种文风上的灵活切换,保证了全书的可读性,既没有因为过于学术化而显得枯燥乏味,也没有因为过于文学化而牺牲掉信息的密度。这种在“美感”与“实用性”之间找到的完美平衡点,是这本书最令人赞叹的特点之一,体现了作者深厚的文字功底和对读者的体贴。

评分阅读这本书的过程,与其说是获取信息,不如说是一次深度的文化沉浸体验。作者在文字中注入的情感和对事物本质的洞察力,远超出了简单的事实罗列。我能感受到作者在每一个段落中都在试图传达一种对生活、对传统的敬意与热爱。那种文字的张力和感染力,让人在阅读时,仿佛能闻到空气中弥漫的某种特定的气息,感受到那种时间沉淀下来的厚重感。它不仅仅是在讲述“是什么”,更是在探讨“为什么会成为现在这样”,这种对“道”的探寻,让阅读体验拔高到了哲学思辨的层面。读完之后,留下来的不只是知识点,更是一种看待事物、理解世界的全新视角和一份宁静致远的心境。

评分这本书的装帧设计简直是教科书级别的典雅!初拿到手里,就能感受到那种厚重而又不失细腻的质感,封面那淡雅的墨绿色,配上烫金的字体,一下子就把人带入了一种古朴而又尊贵的氛围中。内页纸张的选择也极具匠心,光线柔和地洒在上面时,那种温润的触感,让人忍不住想一遍又一遍地抚摸。尤其是那些插图,排版精良,色彩的运用更是让人惊艳,每一幅画面都仿佛经过精心雕琢,不仅仅是记录,更像是一种艺术的再现。装帧的工艺细节处理得非常到位,书脊的弧度、封面的纹理,都透露出出版方对“典藏”二字的深刻理解。这不仅仅是一本书,更像是一件可以长期珍藏的艺术品,放在书架上,它自己就能成为一道风景线,那种低调的奢华感,是很多现代书籍难以企及的。每一次翻开它,都像是一次仪式,让人心生敬畏,也更加期待里面的内容能与之匹配。

评分这本书在引述和参考资料的使用上,显得极为审慎和扎实,这对于一本有“典藏”定位的书籍来说至关重要。我留意到,作者在论述观点时,总能精准地引用到权威的出处或经典的文献,使得其论据的支撑力显得无懈可击。这种对源头信息的尊重和考究,极大地增强了文本的可信度。即便是作者个人的见解和分析,也往往建立在对大量一手或二级资料的消化吸收之上,而不是空泛的臆想。对于追求深度和准确性的读者而言,这种严谨的治学态度是极其宝贵的。它让你在吸收新知的同时,也能清晰地追踪到知识的来龙去脉,这对于学术研究或者希望建立系统知识体系的人来说,无疑是一个巨大的加分项。

评分这本书的章节布局和逻辑推进方式,体现了一种非常严谨的学术态度,但同时又巧妙地融入了大众易于接受的叙事手法。我特别欣赏它在构建知识体系时所采用的那种层层递进的结构。它没有一开始就抛出晦涩难懂的专业术语,而是从宏观的历史背景和文化脉络入手,为读者打下坚实的基础。随着阅读的深入,作者对某一特定领域或概念的剖析会逐渐细化,从理论到实践,从宏观到微观,过渡得极其自然流畅。这种编排,使得即便是对这个领域了解不深的读者,也能跟上作者的思路,不会产生阅读上的疲惫感或脱节感。它更像是一位经验丰富的老者,带着你循序渐进地探索一个全新的世界,每一步都走得坚实有力,让人对所学知识的掌握程度感到非常自信。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有