具体描述

基本信息

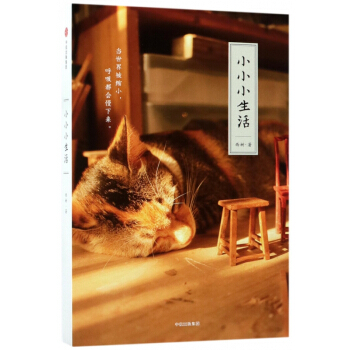

- 商品名称:小小小生活

- 作者:西树

- 定价:48

- 出版社:中信

- ISBN号:9787508677682

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-08-01

- 印刷时间:2017-08-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:287

- 字数:133千字

内容提要

物是人非、人去楼空,这大概是西树做袖珍的灵 感。

一间消失二十多年的厨房,一条没落的老街,一 条磨得光滑斑驳的凳子……总有人看出西树的难舍和 珍惜。

因为袖珍,许许多多把生活过得细腻妥帖的人, 和西树交上朋友,他们说起自己的孩童时代——竹椅 、蒲扇、桂花树,说起外婆灶台上洒落的面粉,说起 爷爷来不及做的花灯,说起爱宝宝爱到不知所措…… 这些记忆与现实,都能在西树的作品中找到踪迹。

西树著的《小小小生活》凝聚了西树创作至今的 300多幅袖珍作品图,37篇创作故事。爱生活的每一 个细节,才能在巴掌大小的地方,还原大千世界。

作者简介

西树,中国厦门人。专职袖珍作品创作者。代表作品《寮房》《山寺厨房》《霸王别姬》《老巷旧梦》《夏》《虎岁》。作品曾在东京、大阪、台北、香港、北京、上海等城市展览,在微博等媒体上拥有数量庞大的粉丝。2017年其作品纪录片《细刻神工》在中央电视台探索发现频道《手艺》第七季中播出。

目录

第一章 师兄,这是散场

相见已过千山

师兄,这是散场

岁月忽已晚

叶子是为了给风吹落的

小朋友都喜欢在地上玩

不能被人类发现

你是笑得*欢乐的那位吗

多伦多的伊莎贝拉

第二章 厨房

山寺厨房

等到山中白梅盛开

女侠,祝千杯不醉

泥龙竹马眼前情

第三章 很高兴你们这么幸福

宝宝的十二个相框

男孩高高跃起

难得有男生拜托我

很高兴你们这么幸福

就像一个真正的妈妈

奶奶和姥姥*辛苦

第四章 欣于所遇,暂得于己

唐朝少年

心斋桥之雪

仿佛龙身上掉下的一片鳞

真想在南方城市住十年

多听听猫打呼噜吧

此生都平凡,为什么不深爱

懒得拘谨

欣于所遇,暂得于己

第五章 猫咪就爱扯纸巾

小时候脸盆永远磕磕碰碰

猫咪就爱扯纸巾

把我拉出大人的世界

相伴到*后

第六章 我在那一角落患过伤风

直到马鞭草的花开尽

白鹭洲旅行

为小叔种迷迭香

黄色不是很开心吗

我在那一角落患过伤风

不能用手指月亮

**盏灯

用户评价

这本书给我带来的最深层影响,是它重塑了我对“日常琐事”价值的判断。在阅读之前,我习惯性地认为只有那些波澜壮阔的经历才值得被记录和铭记。但这本书彻底颠覆了这种看法。它将焦点投向那些被我们日复一日、不假思索地略过的小事:如何精准地切下一片面包、如何辨认不同季节的云的形状、如何对待一个空置的房间。作者描绘了处理一杯茶的仪式感,从水温的控制到茶叶舒展的姿态,无不透着一股对“过程”的崇敬。这种对微小细节的极致关注,让原本平庸的场景焕发出惊人的光彩。它让我意识到,真正的生活深度,并不在于我们去做了多少惊天动地的大事,而在于我们以何种觉知度去体验那些看似微不足道的小事。这种“觉知即是生活”的理念,是这本书最宝贵的馈赠,它像是一把温柔的刻刀,帮助我把生活的粗糙边缘打磨得更加圆润和有质感。

评分我必须指出,这本书的语言结构是极其非传统的,它更像是一系列精心编排的散文诗集,而非传统意义上的线性叙事。章节之间的过渡常常是跳跃的,但这种跳跃却遵循着一种内在的、情绪的逻辑,而不是时间或地点的顺序。比如说,前一页还在描写对一张老照片的回忆,下一页可能突然就转到了对某种特定气味的感官捕捉,比如烤面包的味道是如何唤醒了童年记忆中的某种安全感。这种叙事方式需要读者投入更高的注意力,它要求你放弃寻找“下一步会发生什么”的期待,转而专注于每一个独立呈现的“此刻”。我喜欢这种结构,因为它模拟了我们大脑的真实工作方式——思绪是碎片化的,联想是突发的。读完后,我的感觉不是“我读完了一个故事”,而是“我经历了一场意识的漫游”。它对语言的运用极其讲究声韵和节奏,某些句子读起来简直像古典音乐的乐章,充满了起伏和回旋。

评分这部书的文字有一种奇特的魔力,它像一团轻盈的雾气,在你眼前缓缓散开,展现出一个个细微却又无比真实的生活片段。我读到其中一段描绘清晨的场景,作者似乎能捕捉到光线穿过窗帘缝隙时那种略带金黄的颗粒感,以及空气中弥漫的,那种混合了咖啡香和露水湿润的泥土气息。读的时候,我仿佛真的置身于那个寂静的房间,耳边只有远方偶尔传来的车鸣,心绪也跟着那些细腻的文字慢了下来,进入一种近乎冥想的状态。这本书的叙事节奏把握得极好,它不急不躁,让你有足够的时间去品味每一个词语背后的情感重量。有时候,一个简单的动作,比如主人公在整理书架时,指尖拂过旧书脊的那一刻,都能被描绘得如此富有诗意,让我反思自己日常生活中那些被忽略的“瞬间美学”。它不是那种情节跌宕起伏的小说,但它提供的阅读体验是极其深刻的,它教会你如何用一种全新的、充满敬意的目光去审视那些最寻常不过的日子。那种被温柔包裹的感觉,久久不散。

评分坦白说,初翻开这本书时,我有些担心它的风格会不会过于晦涩或者矫揉造作,但很快我就被它的真诚打动了。作者的笔触有一种外科医生般的精准,但表达出来的却是诗人般的情感。它探讨的不是宏大的主题,而是聚焦于“存在”本身所附带的那些小小的、难以言喻的重量。比如有一章详细描述了作者如何修复一个损坏的旧木盒,那段描述简直是一篇关于耐心和修复精神的寓言。他不是简单地写“我修好了它”,而是详细描述了胶水的凝固时间、砂纸打磨时木屑飞扬的轨迹、以及修补完成后,木头表面重新散发出的那种温暖的色泽。这种对细节的执着,体现了一种对事物本质的尊重。读完这一章,我立即产生了去尝试修理家里那些积灰已久的小物件的冲动。这本书成功地将“手作”的哲学融入到日常观察中,让读者意识到,我们如何对待我们身边的物件,其实也折射出我们如何对待自己的生命轨迹。风格上,它比我预想的要更具哲学思辨性,但表达方式却极其接地气。

评分这本书的叙述者拥有一种近乎残酷的自省能力,这让阅读过程既感到亲切,又略带一丝战栗。它没有试图美化任何情绪的低谷,反而将那些不那么光彩的、灰色的部分,用一种近乎科学分析的冷静态度剖展开来。比如,书中有一段关于“无聊”的探讨,作者没有将无聊视作一种需要被快速填补的状态,而是将其视为一种必需的“空白期”,是灵感得以生长的土壤。他详细记录了自己如何在一个漫长的雨天,仅仅是坐在窗边观察雨滴沿着玻璃窗流下的路径,并从中抽取出关于时间流逝的复杂感悟。这种对内心荒芜领域的坦然直面,非常罕见。很多作家会避开这种平淡的、甚至有些令人不适的内心独白,但这本书却大胆地将其作为核心,并用精准且不带个人偏见的语言去描摹。它像一面镜子,让你不得不正视自己那些不想承认的“懒散”与“停滞”,并从中找到一种被理解的慰藉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有