具体描述

基本信息

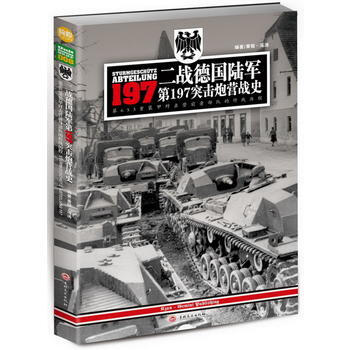

书名:二战德国陆军97突击炮营战史:第653重装甲歼击营前身部队的作战历程

定价:79.80元

售价:59.9元,便宜19.9元,折扣75

作者:黄锴,冯涛

出版社:吉林文史出版社

出版日期:2016-09-01

ISBN:9787547233054

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

二战时期,德国陆军*197突击炮营组建于1940年年底,其装备的三号突击炮,在当时无疑是一种新式武器系统。后在1943年年中被改编为装备“斐迪南”坦克歼击车的*653重装甲歼击营。*197突击炮营存在的时间,基本与德军突击炮早期实战的时间相符,因此可以作为研究德军突击炮实战历史的参考。

《二战德国陆军*197突击炮营战史:*653重装甲歼击营前身部队的作战历程》一书通过参战官兵战时日记、战后回忆,以及大量珍贵的历史照片,客观而真实地还原了该营自1940年初创到1943年改编,所经历的突击炮大决战的精彩场面。

内容提要

《二战德国陆军*197突击炮营战史:*653重装甲歼击营前身部队的作战历程》一书以多位197突击炮营官兵的战时日记、回忆材料和作战报告为线索,真实再现了*197突击炮营的组建经过、训练成军,以及在巴尔干、苏联国境线、乌克兰、克里米亚和东线中部地区的战斗历程。在**程度上填补了德国陆军*197突击炮营和*653重装甲歼击营完整的二战战史。

书中也不乏一些细节性描述,将亲历者的真实记述与历史文件相结合,记录了战争中的人情与人性。既有高层将领的运筹帷幄,也有下级将士的浴血奋战,这两方面的结合构成了有血有肉的历史传奇。士兵的回忆和大量历史照片多方位地呈现出一些激烈战斗场面,让人有一种如临其境的感觉。即便对东线战事了如指掌的读者,也能从中获得新的收益。

目录

前言

章 97突击炮营的组建和训练历程(1940年11月25日至1941年4月6日)

第二章 远征巴尔干以及继续备战时期(1941年4月7日至1941年6月21日)

第三章 乌克兰战记(1941年6月22日至1941年11月20日)

第四章 克里米亚战记(1941年11月16日至1942年7月29日)

第五章 东线中部地区战记(1942年7月30日至1943年1月30日)

第六章 97突击炮营的老兵回忆

第2连的埃里希·施密特霍伊泽的回忆

营部连的汉斯·塔姆斯的回忆

连的维利·齐默尔曼少尉的回忆

第七章 97突击炮营的相关行动报告

第3连从1941年8月13日至16日的行动报告

第2连的维尔纳·萨拉蒙少尉的记录

维尔纳·萨拉蒙少尉就与一列苏军装甲列车交战的行动报告

1942年4月24日的1份与苏军坦克交战的行动报告

在刻赤半岛以及进攻塞瓦斯托波尔的行动报告

第八章 附录

97突击炮营历任营长

1941年4月9日至1943年6月12日,97突击炮营的行动大事记

97突击炮营的金质德意志十字奖章获得者

橡叶饰骑士十字勋章获得者约翰内斯·施皮尔曼少校

第九章 97突击炮营车辆涂装范例

参考文献

作者介绍

黄锴,1985年生,南京人,现从事外贸行业,对“二战”历史有着**浓厚的兴趣,编著有《士兵突击:二战德军653重装甲歼击营战史》(全2册),合编著有《二战德国陆军*654重装甲歼击营官方战史》(全3册)等作品。

冯涛,1986年生于江西广丰,2007年毕业于南昌大学外国语学院德语专业。自2007年起成为军事刊物专职德文翻译,2009年起担任编辑,从事德国军事历史题材翻译、编辑工作。合编著有《意大利空战1943-1945:欧洲软肋上空的殊死争夺》等作品。

文摘

序言

用户评价

如果从一个军事爱好者带着猎奇心理去寻找那种热血沸腾的战斗场面的期待来看,这本书可能需要读者调整一下心态。它不是那种着重渲染个体英雄主义和史诗般突击的通俗读物,而更像是一部详尽的、甚至是有些枯燥的“作战日志汇编”。书中的大量篇幅被用来解析每一次行军的路线选择、燃料消耗的预估、弹药配给的调整,以及通信中断后的应急预案等技术性内容。这种对军事行动中“非光彩”部分的深入挖掘,反而构成了其最吸引我的地方——它揭示了战争的本质:那是一场基于严密计算、后勤保障和对规则的绝对服从的庞大工业运作,而非仅仅是单凭勇气就能决定的事情。这种冷静的剖析,使人对战争的残酷性有了更深层次的理解。

评分阅读过程中,我发现作者在处理那些涉及部队内部人事的章节时,处理得相当得体和微妙。面对如此具有争议性的历史背景和人物,要做到既不美化也不过度批判,需要极高的历史伦理标准。此书似乎采取了一种“聚焦行动,弱化动机”的策略,将笔墨主要集中于部队执行任务的记录和相关命令的下达过程。这种方式有效地将读者的注意力拉回到军事行动本身,避免了陷入无休止的政治口水战中。这种侧重于“事”而非“人”的叙述倾向,使得这本书在作为纯粹的军事史料来看待时,其客观性得到了极大的保障,也让后来的军事研究者能够更容易地从中提取出可供分析的纯净数据。

评分这本书的装帧和印刷质量着实让人眼前一亮,那种厚重的历史感扑面而来,纸张的质感也相当不错,让人在阅读时有一种珍视的感觉。从目录设计就能看出作者在梳理脉络上的用心,章节的划分逻辑清晰,循序渐进地引导读者进入那个波澜壮阔的时代背景。我尤其欣赏它在细节呈现上的考究,比如对不同时期装备型号演变的标注,即便是对于非专业人士来说,也能直观感受到技术迭代的轨迹。这不仅仅是一本单纯的战史记录,更像是一部精心制作的军事历史画册,如果配上更多当时的高清照片和地图,想必体验会更上一层楼。总的来说,作为一本硬核军事历史著作,它在制作工艺上展现出的专业水准,已经超越了许多同类作品,让人愿意将其长期收藏。

评分初读此书,最深的感受是其叙事风格的克制与冷静,作者似乎有意将个人的情感抒发降到最低,力求以一种近乎于档案文献的口吻来还原历史事件的真实面貌。这种笔法的好处在于,它能最大限度地避免主观臆断对历史事实的扭曲,让读者能够独立地去审视和判断那个特定时期内,一支部队所面临的困境与抉择。尽管这种风格可能在吸引大众读者的方面略显沉闷,但对于真正钻研军事史的爱好者而言,这种严谨性恰恰是其最大的价值所在。它像是为我们搭建了一个高精度的历史模型,让我们得以近距离观察历史齿轮是如何在特定的战争机器中咬合转动的,从中汲取到的是不掺杂过多修饰的、冷峻的史料价值。

评分这本书在对单位编制和战术部署的阐述上,展现出了惊人的深度。它没有停留在简单的“谁在哪里打了谁”的层面,而是深入探讨了诸如后勤补给链条的脆弱性、指挥系统在面对突发战况时的反应速度,以及特定地形对重型装甲部队作战效能的影响等宏观与微观结合的问题。这种多维度的分析视角,使得整部作品的厚度大大增加。特别是关于特定战役中,某一次火力协调或兵力集结失败的剖析,都辅以了详实的证据链条,读起来让人不得不佩服作者在资料挖掘上的耐心与功力。它教会我的,远不止是了解一场战役的胜负,更是理解一场战争机器是如何在复杂的现实约束下运行,并最终走向衰亡的内在逻辑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有