具体描述

基本信息

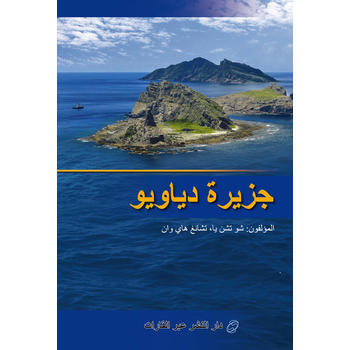

书名:钓鱼岛(阿)

定价:92.00元

售价:59.8元,便宜32.2元,折扣65

作者:疏震娅,张海文著,荣寰

出版社:五洲传播出版社

出版日期:2014-11-01

ISBN:9787508529615

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

《钓鱼岛》主要内容包括认识钓鱼岛、钓鱼岛的价值、钓鱼岛为什么属于中国、日本如何窃取钓鱼岛、二战后钓鱼岛理应归还中国、美国“托管”埋下祸根、“搁置争议”的默契共识、谁在“改变现状”以及中国维护钓鱼岛主权的努力九个方面。通过对这些问题的阐述,力图全方位地介绍钓鱼岛问题,以期说明钓鱼岛属于中国的历史事实和法理依据,批判日本的无理主张和非法挑衅,向社会大众揭示事实真相,以正视听。

内容提要

钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分。无论从历史还是法理的角度来看,钓鱼岛都是中国的固有领土,中国对其拥有无可争辩的主权。日本在1895年利用甲午战争窃取钓鱼岛是非法的、无效的。第二次世界大战后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》等国际法律文件,钓鱼岛回归中国。美国在20世纪50年代擅自将钓鱼岛纳入其“托管”范围,后在70 年代以归还“托管”领土为名与日本私相授受钓鱼岛,都没有也不能改变钓鱼岛属于中国的事实。

《钓鱼岛》一书全面详实、有理有据地说明了钓鱼岛是中国的固有领土,揭示了日本企图侵占中国钓鱼岛的非法行径,可以帮助国际社会更客观地认识钓鱼岛的问题,向社会大众揭示钓鱼岛归属的真相。书稿内容,对读者认识和了解钓鱼岛问题,具有非常大的帮助。

目录

作者介绍

疏震娅 大连海事大学国际法学专业博士研究生、国家海洋局海洋发展战略研究所副研究员。其主要研究方向是海洋法律与海洋权益问题。曾参与编写《中国海洋发展报告》(2008-2014年)系列年度报告、《海洋生态损害的国家索赔法律机制与国际溢油案例研究》、《渤海区域环境管理立法研究》等著作。

张海文 国家海洋局国际合作司司长兼港澳台办公室主任。享受国务院颁发特殊津贴的专家。中国国际法学会副会长、中国海洋法学会秘书长。原国家海洋局海洋发展战略研究所书记兼副所长,研究员。组织编著了《<联合国海洋法公约>释义集》、《联合国海洋法公约图解》和《渤海区域立法问题研究》,参与编写了《中国海洋发展报告》系列年度报告等。

文摘

序言

用户评价

这本书的叙事节奏简直是教科书级别的!作者对情节的把控精准到位,仿佛拿着一把看不见的刻刀,细致入微地雕琢着每一个转折点。故事的开篇,那种潜藏的危机感如同夏日午后的闷雷,让人预感到一场风暴即将来临,但又无法准确捕捉到它的源头。随着章节的推进,人物之间的对话不再是简单的信息传递,而是一场场暗流涌动的博弈,每句话都掷地有声,背后隐藏着更深层的动机和算计。我尤其欣赏作者在描绘高潮部分的处理,那种张力不是通过声嘶力竭的呐喊来体现,而是通过环境的寂静、人物细微的肢体语言,以及内心独白的急促来营造的。读到最后,那种如释重负却又带着一丝怅惘的情绪久久不能散去,这本书成功地让我的心跳跟着故事的起伏而加速、减缓,这种沉浸式的阅读体验,在近几年的作品中实属难得。它不急不躁,却又环环相扣,让人忍不住一口气读完,放下书后,却又忍不住回味那些精妙的布局。

评分这部作品在情感刻画方面,展现出一种克制到极致的浪漫主义底色。它没有肆意挥洒热泪和激情的表白,而是将最深沉的爱恋、最痛苦的别离,隐藏在了日常生活的细枝末节里。比如,一个人物反复擦拭的旧茶杯,一次下意识的回头张望,甚至是一种坚持了多年的饮食习惯,这些看似无关紧要的细节,却是角色内心世界最忠实的投影。正是这种“此时无声胜有声”的处理方式,让人物的情感张力达到了饱和。我尤其喜欢作者对“遗憾”的表达,那种不是彻底失去,而是永远无法圆满的遗憾,更贴近真实人生的底色。这种情感的表达方式,细腻到令人心疼,它没有直接告诉你“他们很爱彼此”,而是让你通过空气中弥漫的沉默和那些未曾说出口的话语,自己去体会那份厚重的情谊。阅读体验是安静而深刻的,非常适合在独处的夜晚,慢慢品味。

评分从纯粹的故事娱乐性的角度来看,这部小说的叙事结构犹如一座精密的机械装置,每一个齿轮都咬合得天衣无缝。情节的推进速度控制得如同高明的魔术师,总是在你以为看到结局时,突然拉开新的幕布。最精彩的是,作者在构建悬念时,大量运用了“已知信息不对称”的技巧,我们读者往往比故事中的某些角色知道得更多,或者相反,我们被引导去相信某个“事实”,直到最后才恍然大悟,原来一切都是基于一个被精心设计的误解之上。这种智力上的角力,让阅读过程充满了发现和惊喜。它不像那些快餐式的悬疑小说,只追求刺激,而是让你的每一次猜测和推理都建立在扎实的文本线索之上。读完之后,那种“原来如此”的满足感,远胜于单纯的被震惊,它更像是一场智力的盛宴,让人意犹未尽。

评分这是一部在文字质地上就显得非常“厚重”的作品。作者的用词考究,大量使用了一些在日常交流中几乎绝迹的词汇,但这绝非故作高深,而是为了精准地锚定故事所处的时代背景和人物的阶层气质。我感觉自己仿佛穿越到了那个特定的时空,连空气中的尘埃气味似乎都能通过文字捕捉到。特别是对景物的描写,简直到了令人发指的地步——不是简单的“天空很蓝”,而是描绘出光线折射到特定材质上产生的那种微妙的色彩渐变,以及微风拂过时,树叶边缘颤动的频率。这种对细节的极致追求,使得整个故事的肌理感非常强,读起来不只是在“看”故事,更像是在“触摸”故事发生的环境。虽然初读时可能会因为某些词汇需要停下来查阅,但一旦适应了这种独特的语感,你会发现,正是这些文字的密度和质感,构成了这部作品坚不可摧的艺术骨架,使其具有了经得起时间考验的潜力。

评分探讨社会议题的深度和广度,是这本书最让我感到震撼的地方。它巧妙地避开了那种说教式的宣言,而是将宏大的哲学思辨和尖锐的社会矛盾,巧妙地编织进了几个普通人物的命运纠葛之中。故事中的每一个角色,都不是非黑即白的符号,他们都在特定的社会结构压力下,做出了复杂而充满挣扎的选择。作者似乎在问:在生存的重压面前,道德的边界究竟该如何划定?我发现自己不止一次地在阅读过程中停下来,反思自己的价值观和判断标准。书中对于权力结构、阶层固化等问题的隐晦批判,如同冰水一般,清醒而有力。它不提供简单的答案,而是将难题抛给你,让你在阅读结束很久之后,依然会在日常生活中捕捉到与之相关的影子,这种持久的思辨价值,才是好作品的真正标志。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有