具体描述

用户评价

这本书所传递的价值观,有一种回归本真的力量,尤其是在当前这个充斥着快速消费和视觉轰炸的时代,它像一剂清凉散,让人慢下来,重新审视“什么是真正有价值的美”。我特别喜欢作者在字里行间流露出的那种对“手工制作”和“自然材质”的推崇,她似乎在无声地抵抗着工业化带来的同质化审美。这种对“物哀”与“时间沉淀”的尊重,对于正在构建世界观的幼儿来说,是多么宝贵的精神财富。它不是让你去追求昂贵的名牌或高科技产品,而是鼓励你去发现一粒沙子、一片树叶、一团老旧的毛线中蕴含的独特美感。这种审美教育的最终目的,我认为是培养孩子面对复杂世界时,依然能保持一份纯粹的欣赏能力和内在的宁静,这比掌握任何外在技能都要重要得多。

评分我发现这本书的行文结构处理得非常巧妙,它并非线性叙事,而是像一幅精心编排的插花作品,各个主题之间既独立又相互呼应,形成了一个有机的整体。比如,讲述了“色彩搭配的和谐”之后,紧接着就会自然地过渡到“声音的频率与情绪的共振”,这种跨领域的类比运用,极大地拓宽了读者的思维边界。它告诉我们,审美是一种底层逻辑,它贯穿于视觉、听觉乃至触觉的方方面面。对于那些已经读过不少育儿书籍的家长来说,这本书带来的新鲜感是毋庸置疑的。它成功地避开了那些已经被用滥的案例和说辞,转而挖掘出一些更深层次的、关于“感官连接”的科学与哲思。每次翻开,都能在不同的章节中找到新的启发点,让我愿意反复咀嚼其中的精妙之处,这种耐读性是评价一本好书的重要标准。

评分这本书的深度在于它对“母性”与“审美”之间关系的探讨,这一点是很多育儿书籍避而不谈或泛泛而过的核心议题。作者的视角非常独特,她似乎在说,母亲的情绪状态、她对自我形象的管理,乃至她选择用什么样的语气与世界交流,都在无形中构建了孩子最初的“美学数据库”。这是一种极具责任感的论述,它将育儿的重担,巧妙地转化成了一种自我成长的契机。它促使我反思自己日常对待事物的态度——我是用一种敷衍了事的态度,还是用一种近乎虔诚的敬畏心去对待每一件小事?这种内观的力量,才是这本书带给我最大的震撼。它不是要求你立刻拥有专业的艺术知识,而是要求你先成为一个“美本身”,然后再去影响孩子。这种对个体完善的强调,使得这本书超越了单纯的育儿指导,更像是一部关于女性自我觉醒与生命品质提升的手册。

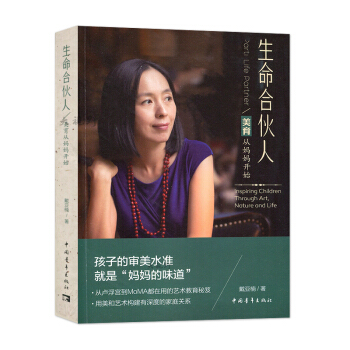

评分这本书的封面设计着实吸引人,那种温暖而又不失格调的色彩搭配,让人一眼就能感受到它所蕴含的细腻情感。我尤其欣赏它所传达出的那种“润物细无声”的教育理念,不同于市面上很多强调“技巧”和“方法”的育儿书,它更侧重于内在的熏陶和环境的营造。初读之下,便有种豁然开朗的感觉,仿佛作者正在与你进行一场深入的灵魂对话,探讨如何将艺术的审美融入到日常生活的点滴之中。这种潜移默化的力量,远比生硬的说教来得更为持久和深刻。它不是教你如何培养一个“艺术家”,而是引导你如何成为一个更有品位、更懂得生活之美的“家长”,从而自然而然地塑造出孩子对美的感知力。这种从“心”入手的引导方式,在我看来,才是真正符合生命成长的教育之道,它给予了家长极大的尊重和信心,相信我们每个人都有能力去成为孩子最好的“审美导师”。

评分这本书的文字有一种独特的韵律感,读起来非常舒服,像是在聆听一位经验丰富、充满智慧的长者娓娓道来。它没有高高在上的理论堆砌,而是充满了生活化的场景描绘和真诚的个人体验,让人感觉非常亲切和可信。我最欣赏的是它对“美”的定义进行了拓宽,不再局限于传统艺术范畴,而是将审美融入到餐桌的布置、衣着的选择、甚至日常的交谈方式中。这种对生活细节的精致打磨,正是现代社会中许多家庭所缺失的一环。它巧妙地提醒我们,审美能力并非天生的天赋,而是一种可以通过有意识的培养而逐渐形成的“生活能力”。读完其中关于“光影与空间感”的章节后,我立刻回家重新调整了客厅的灯光布局,那微小的改变带来的视觉舒适度提升,让我深刻体会到了作者所强调的“环境即教育”的深刻含义。这种立竿见影的实践指导,让人觉得这本书是本“活”的书,而不是束之高阁的理论。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有