具体描述

| |

前言 /1

致谢 /1

绪论 /1

第*章游戏是主要的事情:游戏的价值/1

一、游戏理论 /2

二、二十一世纪的游戏/10

三、儿童能从游戏中学到什么/12

四、倡导游戏/17

第二章材料和同伴:学习游戏的基础/21

一、物体游戏/23

二、社会游戏/27

三、社会戏剧游戏/31

第三章搭建平台:组织游戏/35

一、时间/37

二、空间和游戏材料/38

三、游戏材料所激发的游戏类型/43

四、规划经验/47

五、持续的循环改进/50

第四章这并不总是简单的:认识游戏发展的影响因素/55

一、文化和语言/57

二、性别/60

三、气质/62

四、缺乏游戏经验/72

五、接触暴力/73

六、天赋与才能/74

七、特殊需要/75

第五章发现更多:观察、评估游戏技能,使用游戏检核表/81

一、观察和评价儿童的游戏/82

二、使用游戏检核表/90

三、解释说明游戏检核表/96

四、评价游戏技能/107

五、Willie:一个案例研究/108

第六章儿童将做什么:通过游戏检核表撰写目标/115

一、制定计划/116

二、撰写目标/117

三、实施步骤/123

第七章你将做什么?规划游戏技能/127

一、生成课程计划/128

二、你的角色/130

三、计划你的角色/131

四、使用哪个角色/138

第八章计划的核心:选择教学策略/143

一、物品假装/147

二、角色扮演/152

三、游戏情境的语言表达/158

四、游戏情节的口语交流/165

五、游戏的持续性/170

六、互动/173

七、进入游戏小组/181

八、问题解决/189

九、轮流/199

十、同伴支持/206

第九章案例研究:全部整合在一起/217

一、Asheley:一个案例研究/218

二、Lori:一个案例研究/230

三、反思的价值/244

四、持续循环改进/246

后记249

附录251

游戏检核表252

计划表格253

词汇表255

参考文献259

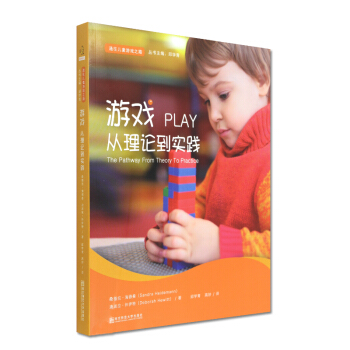

《游戏:从理论到实践》《当游戏不再有趣:帮助儿童解决游戏中的冲突》《当游戏不再简单:帮助儿童参与并持续游戏》这三本书构成了《通向儿童游戏之路》系列丛书。其中《游戏:从理论到实践》是其他两本书的理论基础。

本书贡献的“游戏检核表”和“持续循环改进图”,将解决教师在观察中存在的观察意识薄弱、缺乏观察技能和为观察而观察等突出问题,提高教师观察的有效性,支持儿童在游戏中的学习与发展。

“游戏检核表”不是一个评估儿童游戏发展性水平的量表,而是一个指导教师观察游戏、计划适宜游戏目标的观察工具。它包括物品假装、 角色扮演、游戏情境的语言表达、游戏情节的口语交流、游戏的持续性、互动、进入游戏小组、问题解决、轮流和同伴支持等十个观察项目,按照从易到难的顺序呈现儿童发展进程中的行为表现。运用这一游戏检核表,教师不仅可以有效观察儿童,而且还能针对观察评估的结果为小组或个别儿童撰写游戏目标、制订课程计划。

“持续循环改进图”是一个包括观察和评估、评价游戏技能、撰写目标、计划和实施活动等环节的循环过程图。运用游戏检核表可帮助教师完成前三个环节的任务。为帮助教师更好地完成“计划和实施活动”这一环节的任务,第八章“计划的核心:选择教学策略”聚焦游戏指导的策略,旨在促进儿童游戏技能的进一步发展。

作者简介

桑德拉.海德曼(Sandra Heidemann)

三十多年来致力于早期儿童保育、教育质量的改善,曾任幼儿园常规班*及干预性班*(特殊儿童)的专职教师、核心工作坊项目领衔人、早期家庭支持的项目指导等工作。曾任明尼苏达州幼儿教育协会主席。

迪波拉.休伊特(Deborah Hewitt)

具有三十多年早期教育领域的工作经验,目前在明尼苏达州教育部门担任早期教育专业顾问。曾任学前专职教师、儿童养护咨询师、儿童发展协会顾问、工作坊领衔人、入学准备项目教师、明尼苏达州幼儿教育协会领导委员会成员。

丛书主编简介

邱学青,南京师范大学教授

长期从事学前儿童游戏的理论与实践、游戏治疗与儿童心理健康、儿童玩具等领域的研究。撰写《学前儿童游戏》《心理的畸变与皈依——与教育大师蒙台梭利对话》《学前儿童游戏治疗——10名边缘儿童的个案研究》等多部著作。主持江苏省哲学社会科学规划课题“行为问题儿童游戏治疗的研究”、 江苏省教育科学规划重点课题“幼儿园自主性游戏指导策略的研究”等多项课题的研究工作。

用户评价

我最近一直在思考,当下的游戏化教学是不是陷入了一种“形式大于内容”的误区?很多时候我们只是把活动包装得五光十色,但核心的学习目标却模糊不清。因此,我非常期待这本书能在“游戏的目的性”上给出深入的剖析。它是否探讨了如何从游戏结果反推游戏设计,确保每一个“玩”的环节都在为预设的学习成就服务?更进一步地,它对评估体系有什么看法?在以结果为导向的教育环境下,如何客观且不扼杀孩子天性的方式来评估他们在游戏中的表现?例如,一个关于“合作搭建”的游戏,我们应该关注他们搭建的成果本身,还是他们沟通协商的过程?这本书如果能提供一些关于定性观察记录和量化评估指标的平衡视角,对我来说价值会非常高。我希望它不是简单地罗列游戏,而是提供一种思考的框架。

评分这本书的装帧设计挺有意思的,封面的色彩搭配和字体选择都透露出一种既专业又亲和的气息,让人忍不住想翻开看看里面究竟讲了些什么硬核的干货。我特别关注那些关于如何将复杂的儿童发展理论,比如皮亚杰或者维果茨基的理论,转化为日常游戏活动中的具体操作指南。很多理论书籍读起来都像是在云端飘浮,很难落地到幼儿园的教室或者家庭的客厅。我希望这套书能在这方面给出一些非常实用的、可操作的“剧本”或者“步骤图”。比如,如何设计一个能同时促进认知发展和社交技能的“角色扮演区”?它的材料准备、环境布局和教师的引导策略,有没有给出一些具体的范例?阅读体验上,我更倾向于图文并茂的排版,尤其是一些关键概念的解析,如果能配上插图或者流程图来辅助理解,那简直是太棒了。希望作者团队在平衡学术严谨性和实践易用性上做得足够出色,不要让一线工作者觉得它是一本高高在上的参考书,而是一个触手可及的工具箱。

评分这套丛书如果聚焦于“游戏中的叙事性发展”,那将是巨大的亮点。孩子是通过故事来理解世界的,游戏本质上就是一种动态的、可变的叙事。我希望能看到书中关于如何通过游戏来促进儿童的“连贯性叙事能力”的探讨。比如,如何鼓励那些不善言辞的孩子通过动作、符号或搭建来构建一个完整的故事线?书中是否提出了从简单的“三段式故事结构”(开始-发展-结局)到更复杂的“多线叙事”在游戏中的实现路径?我尤其想知道,如何通过教师的提问,将一次随机的游戏行为,提升为一次有意识的、结构化的叙事练习,而这种提升过程又是如何巧妙地融入到自由玩耍的氛围中,不让孩子察觉到“上课”的痕迹。这种高级的引导技巧,才是真正体现专业深度的所在。

评分从另一个角度来看,我更看重这本书对于“环境创设”和“材料投放”的哲学思考。在现代教育资源越来越丰富的今天,我们是应该提供海量的、昂贵的“电子化”玩具,还是回归到更基础的、开放式的自然材料?书中对这个“度”的把握是如何界定的?特别是对于资源相对有限的学校或家庭,它是否提供了“低成本、高价值”的游戏材料组合方案?我记得有些研究指出,过于复杂的材料反而会限制孩子的想象力,因为材料本身已经“说”得太多了。如果这本书能深入探讨不同材料的“可塑性”及其对儿童创造性思维的潜在影响,并提供一些具体的改造或自制建议,那就太贴心了。我希望它能教会我们如何用最少的干预,激发最大的潜能。

评分作为一名关注儿童心理发展的读者,我最关注的还是书中对“冲突解决”和“情绪管理”在游戏中的体现。孩子在游戏中必然会产生摩擦——抢玩具、意见不合、合作失败。这些看似“负面”的互动,恰恰是社交和情商成长的绝佳土壤。我期待这本书能提供一套非常细腻的、分阶段的介入指导。什么时候应该放手让孩子自己解决,什么时候教师必须及时介入并引导?介入的方式是侧重于“仲裁”,还是侧重于“引导表达”?如果能提供一些具体的对话脚本,比如当一个孩子感到挫败时,成人可以用哪些具有共情性的话语来支持他,让他从“失败”的体验中汲取力量,而不是直接给出“标准答案”,这本书的实践价值会呈几何级数上升。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![优教书系:故事的治愈力—宝宝心里不再苦 [英]吉姆.S.戈尔丁 家庭教育 子读物 黑龙江教育出版社3 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29407596857/5ac4872bNd9970b28.jpg)