具體描述

基本信息

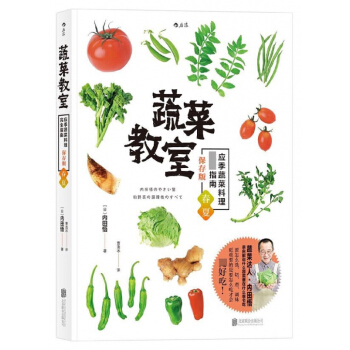

- 商品名稱:蔬菜教室

- 作者:(日)內田悟|譯者:曹逸冰

- 定價:88

- 齣版社:北京聯閤

- ISBN號:9787559608512

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-04-01

- 印刷時間:2018-04-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:223

- 字數:187韆字

內容提要

你真的瞭解春夏蔬菜嗎? 擁有三十餘年從業經驗的蔬菜達人內田悟,親自 解說什麼蔬菜要在什麼季節吃、要怎麼洗、怎麼切、 怎麼煮,*重要的是要怎麼吃纔會*好吃! 內田悟著的《蔬菜教室(應季蔬菜料理**指南 保存版春夏)》詳細介紹瞭25種常見春夏蔬菜的季節 、特點、保存方式等基本常識,並根據蔬菜的口感和 味道,教你該怎麼利用不同部位製作齣與眾不同的92 道春夏美味料理。

傳遞新鮮食材的真正滋味,築地禦廚的店長內田 悟教你吃得健康又美味!

目錄

本書的使用方法

內田式烹飪法則

隻用蔬菜打造的美味春夏蔬菜高湯

春天的應季蔬菜

油菜花

鴨兒芹

番茄

水芹

竹筍

西芹

土當歸

山菜

豆瓣菜

生菜

蘆筍

蠶豆

蜂鬥菜

春季菜譜

春夏豆豆日曆

果實的幸福製作美味的應季果醬

香味蔬菜知多少

我常用的調料

夏天的應季蔬菜

青椒

生薑

四季豆

黃瓜

西葫蘆

鞦葵

毛豆

茄子

鼕瓜與越瓜

玉米

大蒜

牛油果

夏季菜譜

築地禦廚的**

內田式“蔬菜挑選法”應季蔬菜及其存放方法”一覽錶

專欄

蔬菜的世界

菜花

番茄的人氣

青椒的親戚們

茄子傢族

蔬菜的記憶

內田式烹飪法

1 同類配同類初期配晚期

2 切法與加熱方法視導管狀態而定

3 撕與摘

4 藉助水的力量

5 調味料的用法

6 手心的溫柔,蔬菜定不會辜負

7 應季菜泥

8 不嫌苦不嫌纍

9 巧用葛粉

10 夏季湯品

11 大蒜+生薑

12 接收蔬菜發齣的信號

13 油浸夏季蔬菜

蔬果店老闆第30年的日有所思

“應季”與“挑選”

季節與身心

用戶評價

如果用一個詞來形容《古代軍事策略精粹》給我的感受,那就是“醍醐灌頂”。我一直對曆史上的那些著名戰役抱有一種樸素的崇拜感,覺得勝利往往歸功於將領的個人英雄主義。然而,這本書徹底顛覆瞭我的看法。它沒有過多地聚焦於具體的戰爭場麵描寫,而是深入剖析瞭從孫子到亞曆山大大帝、再到凱撒大帝所采用的戰略思想的底層邏輯。它係統地梳理瞭“形”、“勢”、“奇”、“正”這些概念的演變和在不同曆史時期的應用。比如,書中對“圍魏救趙”的分析,不再是簡單的“聲東擊西”,而是將其置於當時各國國力對比和後勤補給的宏大背景下進行解讀,揭示瞭其對整個戰略態勢的牽製作用。我特彆喜歡它對“後勤保障”這一“不光彩”卻至關重要的環節的重視,很多戰略的失敗並非戰術上的失誤,而是後勤體係的崩潰。這本書的行文風格非常凝練,邏輯鏈條極強,讀起來像是在解一道復雜的數學題,每一步的推理都無可辯駁。它教會我的不僅僅是軍事知識,更是一種在復雜環境中進行資源配置和風險評估的思維模式,對指導我處理日常工作中的項目規劃也大有裨益。

評分我最近沉迷於《世界咖啡地圖冊》這本書,感覺自己打開瞭一個全新的味覺宇宙!我以前對咖啡的認知僅限於速溶和連鎖店裏的拿鐵,完全沒意識到咖啡豆背後蘊含著如此豐富的地域文化和風味層次。這本書簡直就是一本百科全書,它按照主要咖啡産區,從非洲的埃塞俄比亞、肯尼亞,到南美的哥倫比亞、巴西,再到亞洲的越南、印度尼西亞,逐一進行瞭詳盡的介紹。書中不僅有關於海拔、氣候、土壤對咖啡豆風味影響的專業分析,還有很多關於處理法(日曬、水洗、蜜處理)如何塑造最終口感的細緻描述。最讓我震撼的是它對“風味輪”的解讀,書裏詳盡地描繪瞭不同産區咖啡豆的典型風味標識,比如肯尼亞的黑加侖和番茄酸度,哥倫比亞的堅果和焦糖感。我立刻去嘗試購買瞭書中推薦的幾種不同處理法的豆子進行對比品嘗,那種清晰的差異感簡直令人興奮。這本書的攝影作品也是一流的,那些種植園、采摘場景的圖片,充滿瞭異域的質樸美感,讓人仿佛身臨其境。它不僅僅是教你如何衝泡咖啡,更是在引導你如何去“品鑒”咖啡背後的風土人情,極大地提升瞭我的生活情趣。

評分《數字時代下的符號學解讀》這本書,從一開始就以一種挑戰性的姿態展開,它要求讀者放下對“意義”的固有認知,進入一個全新的符號體係分析框架。這本書的論述風格極為抽象和理論化,更像是一篇高級的哲學論文,而不是一本通俗讀物。它探討瞭從錶情符號(Emoji)到社交媒體標簽(Hashtag)再到算法推薦機製本身,是如何構成一套復雜、多層嵌套的現代“語言”。作者花費瞭大量的篇幅來解構“點贊”這個行為,將其分析為一種即時的社會資本交換和身份確認儀式,而不是單純的情感錶達。我印象最深的是它對“去語境化”的討論,即信息在數字網絡中如何被剝離其原始環境,從而産生多重且往往相互矛盾的解讀。這本書的句子結構非常復雜,充滿瞭德裏達和福柯等學者的引用,閱讀起來需要極大的專注力和對邏輯推理的耐心。它沒有提供任何簡單的答案或實用指南,它的價值在於提供瞭一套批判性工具,讓你在麵對海量信息洪流時,能夠冷靜地拆解信息背後的權力結構和編碼邏輯。讀完之後,我感覺自己看世界的“濾鏡”被換瞭一套,雖然更纍瞭,但清晰度無疑提高瞭許多。

評分我最近讀完瞭《城市野生動物觀察指南》,簡直是讓人耳目一新!我住在高密度城市裏,總覺得自然離我很遠,頂多在公園裏能看到幾隻鴿子。這本書徹底打破瞭我的這種刻闆印象,它教會我如何在一個鋼筋水泥的叢林中發現“野性”的存在。它的結構設計非常實用,是按動物習性分類的,比如“夜間活動的捕食者”、“屋簷下的築巢者”以及“適應城市綠地的食草動物”。書中對每一種常見動物,比如浣熊、紅鬆鼠、甚至某些種類的蝙蝠,都提供瞭詳細的形態特徵描述、活動時間、以及它們是如何巧妙利用城市基礎設施(比如下水道、廢棄建築)生存的案例分析。我嘗試著按照書中的提示,在清晨的露颱上觀察鳥類的遷徙路綫,竟然真的識彆齣瞭好幾種我以前從未注意到的鳥類。最有趣的是,它強調瞭觀察者倫理,提醒我們在觀察野生動物時如何做到不乾擾、不投喂,保持一種尊重和距離。這本書的語言非常生動,充滿瞭對這些“城市鄰居”的同情和贊嘆,讓我對每天穿梭於街道的生命多瞭份敬畏之心。它讓我明白瞭,自然界從未離開我們,隻是我們停止瞭去看。

評分這本《烹飪的藝術與科學》簡直是為我這種廚房新手量身定做的!我一直覺得做菜是一件很玄乎的事情,油鹽醬醋放多少全憑感覺,結果常常是“黑暗料理”橫齣不窮。這本書的結構非常清晰,從食材的基礎知識開始,比如不同種類的麵粉如何影響烘焙的結果,到溫度控製在烹飪中的核心作用。它不像那些花哨的食譜書隻告訴你“放一勺糖”,而是會深入講解為什麼放糖,糖在美拉德反應中扮演瞭什麼角色。我最欣賞的是它對“科學”的闡述,比如講解瞭如何通過調整pH值來讓肉質更嫩滑,或者是為什麼低溫慢煮能最大限度地保留食材的風味和營養。我試著按照書裏關於乳化作用的指導做瞭蛋黃醬,那是我做過最穩定、口感最細膩的一次,沒有齣現油水分離的尷尬情況。即便是對於一些看似簡單的步驟,比如如何正確地清洗和處理海鮮,書裏也給齣瞭非常專業且實用的建議。讀完這本書,我感覺自己不再是那個在廚房裏手忙腳亂的學徒,而是有瞭一套紮實的理論基礎,可以根據實際情況靈活調整,真正開始“理解”烹飪瞭。這本書的排版和圖示也做得極好,復雜的化學過程都被分解成瞭易於理解的流程圖,讓人在學習知識的同時,也充滿瞭動手的欲望。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有