具体描述

编辑推荐

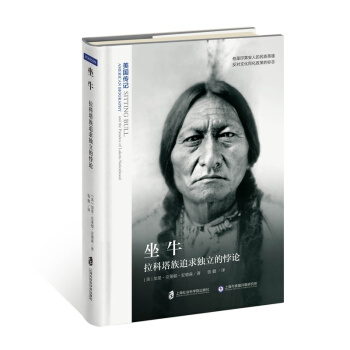

丛书推荐:美国传记系列关注那些行为和思想深刻影响了美国历史的人物,并把他们的生活与其所处时代的主题和事件联系起来。这些杰出的人物塑造了美利坚这个****的国家。

这些人物列传简洁生动,是了解美国历史与现状的理想读本。

本书推荐:

坐牛是拉科塔人的勇士,是印第安文化的守护者。

面对压倒性的文化劣势,坐牛选择忠于自己的生活方式、信仰,坚持自己对世界、人生和死亡的理解。

他捍卫了文化的多元性。

内容简介

坐牛是拉科塔人的勇士,是印第安文化的守护者。在他生活的年代,美国人采取民族同化政策,企图消灭印第安人的自我认同。面对压倒性的劣势,坐牛选择忠于自己的生活方式、信仰,坚持自己对世界、人生和死亡的理解,并相信这一切有利于他和他的人民。今天,坐牛已经成了反对文化同化政策的标志,被美国人民纪念。

本书以全新的视角讲述坐牛的故事,在书中,坐牛不再仅仅是横扫美国第七骑兵旅的强悍战士,“西部狂野秀”中高尚的野蛮人,由于拒捕而被射杀的“最后一个冥顽不化的印第安骚乱分子”。他更为真实,我们看到了一个印第安小男孩成长为领袖的波澜壮阔的一生。

坐牛以超乎想象的勇敢,毕生致力于保卫自己的人民和民族独立事业。坐牛逝世近半个世纪后的1930年代,平原大旱,美国政府终于解除了对印第安舞蹈的禁令。印第安人跳起了久违的太阳舞,手里挥舞着坐牛留下的护身符,向神求雨,不一会儿,大雨倾盆。

作者简介

马克·C.卡恩斯(Mark C.Carnes),哥伦比亚大学历史系教授,美国历史学家学会(SAH)执行秘书长,著名的传记作者。与约翰·A.加拉蒂(John A. Garraty)共同主编了24卷本《美国国家传记》(American National Biography, 1999),被授予美国历史协会奖、美国图书协会的达茅斯奖和美国出版者协会的霍金斯奖。加里·克莱顿.安德森Gary C.Anderson,俄克拉荷马大学历史教授,著名的印第安研究、美国早期史专家。

精彩书评

伟大的真神让我降生为印第安人,并不是要我成为一个保留地的印第安人。我宁愿在食物匮乏的情况下忍饥挨饿,也不愿意为了得到那点定量的食物而丧失自由。——坐牛

目录

编者前言1作者前言1

序幕1

第一章拉科塔人和瓦死仇入侵4

第二章坐牛的部落和苏族的酋长们50

第三章坐牛和拉科塔家园保卫战101

第四章逃亡加拿大151

第五章立岩和鬼舞教的复苏: 拉科塔的终结

(1881~1890)191

尾声258

资料来源268

精彩书摘

序幕1890年12月15日破晓时分,一支身着蓝色制服的骑警突袭了坐牛(Sitting Bull)和他的拉科塔人的秘密集会地——南达科他州(South Dakota)格兰德河(Grand River)畔的房子。坐牛正是拉科塔苏族人(Lakota Sioux)的领袖,领导着拉科塔人反抗联邦政府的“印第安保留地同化计划”。这个居住在格兰德河畔的民族此时刚刚皈依了看起来有些暴力的鬼舞教(ghost dance),这一宗教在那年秋天就已经风靡整个达科他保留地了。联邦政府决定逮捕坐牛,让他的族人彻底地失去他们的领袖。

警察逮捕坐牛之时,他的一群拥护者聚集起来,鼓励他抵抗警察。随后,一阵枪声响起。在这一迅速结束的恶性事件中,6个坐牛的追随者和6个警察倒地丧生,而被警察牢牢钳制的坐牛身中数弹。一颗子弹正中他的后脑勺,他脸朝下倒在了地上。现实如同戏剧一样荒诞,这些终结了坐牛的警察,此时戴着袖章、穿着蓝色联邦警服的拉科塔印第安人,正是他过去的同胞亲友。他们大多曾在他生命中最激动人心的时刻陪伴在他左右,也曾在拉科塔著名的小比格霍恩战役中为击败乔治?阿姆斯特朗?卡斯特(George Armstrong Custer)中校的军队立下过汗马功劳。

坐牛的死亡和两周后在伤膝河(Wounded Knee Creek)对拉科塔印第安人进行的大屠杀标志着拉科塔作为独立民族的彻底终结。在随后的几个月里,大部分拉科塔人成了天主教徒或新教徒,转而从事农耕和牧场经营。从此,拉科塔人永远放弃了恢复旧世界的梦想,永远地遗失了以狩猎水牛为生的自由世界。

在之后的几年里,联邦政府把“配给制度”强加给印第安保留地的拉科塔人。拉科塔人的村子瓦解了,土地被划分成一个个独立的农场。保留地的管理机构对他们进行强制的文化改造,并且规定拉科塔人的孩子们必须上学,上学的时候只说英语。曾经辉煌骄傲的拉科塔人失去了原有的土地,贫穷成了他们的常态。在那些艰难的岁月里,许多拉科塔人都会怀念那个为了拉科塔人的延续奋战了一生的英雄——坐牛。作为一名印第安民族英雄,当他拯救人民的长期坚定不移的斗争终归失败时,他绝不会苟且偷生成为印第安保留地中的一员。死亡是他唯一的归宿。

第一章 拉科塔人和瓦死仇入侵

当美国人入侵到密西西比河(Mississippi River)西岸的时候,一场颇具历史意义的战役爆发了。美国人高举着民主和基督教的大旗,自觉负有不可推卸的责任,要将这片广阔的土地从野蛮和无序的占有者手中拯救出来,并建立文明政府。而这片土地的原有者——那些印第安人,在美国人设想的新秩序中将毫无立锥之地。

然而,美国人的美好预想建立在了完全错误的假设上。这些印第安土著不仅有着高度发展的成熟文化,还有着虽不成型但颇具成效的政府组织。与他们的对手美国人不同,在这片平原上不断迁徙的各个游牧部落使用着同一种语言,这使他们彼此认同和团结,这甚至可以说是一种国家认同感。一样的沟通方式使他们得以建立起各种社会和政治机构,比如部落议事会和其他基于血缘关系的组织。最后,一种独特的宗教信仰产生了。尽管这种平原印第安人的宗教十分崇尚个人主义,每一个人都可以和伟大的神(Great Spirit)单独交流,但是也鼓励人们为群体、部落和民族的利益多行善事。

尽管美国人将这片平原视作被“本地的流浪汉”暂时侵占的自由无主的土地, 坐牛和他的拉科塔族,或者说苏族人,却始终将它当做自己的家园。美国人把这群“流浪汉”称作“苏族人(Sioux)”,而在他们的语言里,他们则称呼自己拉科塔人,意思是“人民”。任何外来者都不属于这片土地,更没有权力占领他们的土地,使用他们的资源,而那群被拉科塔人称作“瓦死仇(Wasicun)”的白人们,却正在这么干。在拉科塔人眼里,他们来自另一个地方,并且对这里既有的秩序、社会规则、政治礼仪几乎一无所知。

拉科塔人的社会政治结构源于他们创造的经济方式。1750年左右,拉科塔人开始驯养马匹,学会了猎杀水牛。于是,水牛成了他们主要的经济资源。水牛肉为他们提供了充足的食物;水牛皮可以制作遮身蔽体的衣服;水牛文化甚至催生了宗教信仰和礼仪。拉科塔人当然也采集植物作为食物,但是水牛肉已俨然成为拉科塔人食谱的重中之重。随着时间的推移,拉科塔人的生存再也离不开水牛,他们敌视任何企图夺取水牛资源的人,并坚决地捍卫自己赖以生存的基础。

18世纪末到19世纪初,为了保护水牛资源,拉科塔人内部出现了许多由男人组成的团体。这些男性团体不仅负责捕猎水牛,并且守卫着他们围猎的领地。不久,政治结构就在这些团体中渐渐产生。这些团体相互之间偶尔也会因为荣誉和威望而竞争。为了缓和这些组织之间的矛盾,拉科塔人选举出酋长,领导权实行世袭制,于是,酋长在长老们的拥护下,带领拉科塔人主宰了密西西比河的上游,于1830年左右达到了其生存发展的巅峰状态。

在这个时候,一个将改变拉科塔人未来命运的男孩出生了。孩子的父亲名叫坐牛,男孩继承了这个名字,并将为之带来荣耀。这对父子属于特顿拉科塔人分支中一个叫洪克帕帕(Hunkpapa)的部落。这个部落占据着密苏里河(Missouri River)与黄石河(Yellowstone River)之间的广阔土地。小坐牛就出生在格兰德河畔,也就是今天的南达科他州的中北部一带。

……

前言/序言

编者前言“坐牛”(Sitting Bull)这个名字会让人联想到许多画面: 1876年在小比格霍恩(Little Big Horn)带领苏族和夏延族联盟横扫卡斯特(Custer)的强悍战士;威廉·比尔·科迪(William Bill Cody)的狂野西部秀(Wild West Show)中顽强、高尚的野蛮人;1890年由于拒捕而被射杀的“最后一个食古不化的印第安骚乱分子”。

但所有这些有关坐牛的印象都是由瓦死仇(wasicun)——印第安人对白人侵略者的称呼——勾画出来的。

然而加里·C.安德森却从坐牛的角度来讲述他的故事。安德森展示了小坐牛在洪克帕帕部族的特权家庭中、在位高权重的父亲和两个叔叔的羽翼下的成长经历。这个男孩经历了一系列的挑战和考验,加入了各种男性团体和部落组织。他兑现了自己早年许下的承诺。第一次参加盗马偷袭的战役时,年仅14岁的坐牛一马当先,用自己的短柄小斧将一个克劳族骑士打翻在地。英勇的坐牛在男性组织、部落议事会及其他各种苏人组织中逐渐获得了更多的权力。他也擅长与拉克塔女神灵力·坦卡(Wakantanka)进行交流。坐牛对瓦死仇始终保持着坚决的敌对立场。19世纪70年代到80年代之间,随着苏人与瓦死仇关系的恶化,坐牛获得了更大的声望和影响力。

安德森巧妙地运用人类学材料,成功地还原了一些坐牛的历史原貌,但这是人类学,因为很少会有课本提及这些。安德森从多个方面论证了他的课题。安德森解释道,这个过程其实从他的孩提时代就已经开始了。他的母亲在北达科他州法戈市(Fargo, North Dakota)从事印第安孤儿领养的社会工作。安德森跟着他的母亲去过附近的几个印第安保留地,与印第安孩子们一起玩耍,了解他们的观念以及他们的“幽默感和对家人朋友的忠诚”。

安德森成功地抹去了坐牛身上的传奇性。“坐牛是一个真真实实的人,”安德森坚持道,“他的勇敢超乎想象,毕生都致力于保卫人民和民族独立的事业。”

有些人可能会觉得把坐牛的故事放在“美国人物传记图书馆”系列丛书中有些怪异。也许,坐牛也不愿意与自己痛恨的白人归并在一起。他从没喜欢过联邦政府和瓦死仇的生活方式。

但是,从印第安人的角度出发,坐牛的确是一个重要的人物。他是一个真正的爱国主义者,坚定地维护着本族的文化和生活方式。“也许这能给我们上一课。”安德森写道。他强调坐牛和他的追随者们十分维护自己的部族;甚至到了今天,他们也更关心自己的亲人朋友,而不是民主和投票。“如果这是印第安人民在美国的真实生活状态,”安德森问道,“那么有什么理由相信伊拉克人民会在短短几年内就能拥抱民主了呢?”

马克·C.卡恩斯(Mark C. Carnes)

作者前言

我们都知道,历史是由不同的人物构成的。人物传记提供了编年史和统计数字所不具备的生动和畅快。但是为什么要写坐牛的人物传记呢?他只是一个生活在19世纪的拉克塔印第安人,他来自少数民族,从来没有对美国的主流文化产生过巨大的影响。他没写过具有重要意义的书籍,也没有做出新的科学发现。他身后没有任何一个以他名字命名的慈善组织。实际上,他死的时候家徒四壁。而他所坚持的大多数观点都和美国的主流思想背道而驰。

我们之所以要研究坐牛,是因为他的生平会迫使我们反思美国主流文化的意义和诉求。这让我们更批判地看待文化和政治中的榜样人物。他也让我们自省自身社会中明显存在的文化帝国主义现象,因为美国时常牺牲文化多元性以获得文化一致性。对于我们这样的年轻民族,拒绝多元化的事情一定会发生,但必须指出的是,这样的文化趋同性直接导致了我们民族中部分群体的生存困难,而他们常常会被历史书轻易忽略。

事实上,坐牛也许就是一个许多美国人选择忘记的对象。他拒绝任何主流文化看起来有价值的事物。他生存在一个公有制的社会里,一个资本主义产生之前的社会里。那里,人们不为自己的利益劳动,而是为部族和部落的集体利益而工作。每当考验来临时,坐牛都会与神明交流,其中最重要的就是灵力·坦卡。灵力·坦卡从没有可供祈祷祭祀的大理石圣庙,但坐牛却能轻易地在山顶上与她进行沟通交流。当美国人抵达这片新土地时,坐牛开始保卫他的信仰和人民。除却最初的成功——尤其是打败了乔治·阿姆斯特朗·卡斯特(George Armstrong Custer),坐牛的保卫行动最终让他付出了生命。坐牛死于1890年。他死后,只有一小部分追随者仍然视其为英雄,这当然是美国的保留地文化同化政策的力量。虽然一些美国记者在坐牛身上看到了高贵的东西,但他们依然把他视为与时代不相宜的人——一个对于19世纪的美国来说,实在太过落后的原始人。

但是每一代人都会一次又一次地重写那段历史,我们对坐牛的理解也被一次又一次地修订。第一个正式向人们介绍坐牛的记者是哈梅林·加兰(Hamlin Garland),他创作的美国边境生活的小说很有名,比如1899年出版的《重生的狼——鬼舞》(Rising Wolf — Ghost Dancer)和1902年出版的《坐牛的反抗》(Sitting Bull�餾 Defiance),他将坐牛描绘成一个即将成为历史的“高贵的野蛮人”。也许是为了回应加兰,坐牛所在的保留地的印第安事务官员威廉·麦克劳林(William McLaughlin)在1901年出版了《我的印第安朋友》(My Friend the Indian)。尽管他的作品以自传为主,但他对于他的对手坐牛还是不吝言辞。他把坐牛描述为一个“粗野、愚蠢、完全没有领导力的人”。实际上,麦克劳林笔下的坐牛是一个没有任何资格享有“高贵的野蛮人”这个荣誉的懦夫。

鉴于这些明显有失公允的描述,20世纪20年代的时候,俄克拉何马大学(University of Oklahoma)的沃尔特·斯坦利·坎贝尔(Walter Stanley Campbell)教授打算撰写第一本关于坐牛的学术性传记。他的作品《坐牛,苏族的战士》(Sitting Bull, Champion of the Sioux)收集了坐牛的亲朋好友的口述历史资料,其中包括坐牛的两个重要的侄子白牛(White Bull)和独牛(One Bull)的叙述。坎贝尔的书比麦克劳林的描述精准得多,并且对苏人宗教和社会充满了同情,但太具文学性。只有阅读过许多相关的历史性文件的读者才能透彻地理解坎贝尔的书,这很令人感到遗憾。此外,坎贝尔的作品有点像英雄崇拜,因为他引用了太多独牛和白牛的描述。他们俩在1932年本书面世的时候都与坎贝尔结成了亲戚。

之后的作品都深受坎贝尔的影响。罗伯特·M.厄特利(Robert M. Utley)于1993年出版的《矛与盾: 坐牛的时代》(The Lance and the Shield: The Life and Times of Sitting Bull)写得十分出色。与坎贝尔相同的是,厄特利笔下的坐牛也是苏人中的英雄。然而,厄特利并没能回答一些重要的问题。对拉科塔人而言,一个英雄的意义是什么?拉科塔领导力是如何发展的?作为个人,坐牛是如何在一个党派主义严重的部落社会里获得影响力的?此外,坐牛的权力道路是与一系列巨大的变化联系在一起的。美国人的入侵逐渐影响到了拉科塔人的生存,而苏人与美国政府的关系正是在不断的冲突中形成的。为了应对美国人的威胁,拉科塔人在何种程度上改变了自己的政治结构?而这又如何影响了坐牛作为政治领袖的地位?

毫无疑问,在美国人入侵的威胁日益突出的情况下,拉科塔人也越来越倾向于中央集权。这样的变化给予了红云(Red Cloud)、疯马(Crazy Horse)和坐牛这些敢作敢为的领导更多的机会。但是这种变化是一点一点产生的。从19世纪50年代在俄勒冈小道(Oregon Trail)上与美国部队发生冲突开始,一直到保留地时代早期,不论是签署条约获得土地,还是直接入侵苏人的领地、盗取资源、消灭苏人赖以生存的猎物,每一次,美国人对苏人的态度都比以往更加强硬。更强硬、更集中的领导是这种斗争的自然产物,而拉科塔社会中的各种组织机构也提供了这样的领导机会。

讽刺的是,每当拉科塔人需要更高的权威、更果断的行动以拯救民族于危难的时候,保留地的诱惑和免费的食物便会吸引更多的拉科塔人,逐渐导致党派之争,而这一分裂标志着保留地时代的到来,并最终导致了这个独立民族的彻底瓦解。这就是拉科塔领导人所面临的根本矛盾——坐牛和他的追随者们愈是想团结和定义拉科塔人,他们与美国人所提供的生活的差别就愈大,拉科塔领导人所面临的分裂和腐败也就愈严重。对于拉科塔人而言,他们会发现,尽管他们亟须反抗美国人的入侵以生存下去,但是一个部落社会很难产生一个强大的中央集权。

尽管存在挫折,坐牛却一直坚持着,有时还会获得一些成功。美国人采用同化政策或者民族趋同政策,把消灭这个民族和他们的自我认同作为目标。坐牛则成了反对美国文化同化政策的标志。因此,我们有必要记住他,并且向他学习。面对压倒性劣势,他选择忠于自己的生活方式、信仰,坚持自己对世界、人生和死亡的理解,他相信这一切都有利于他和他的人民。

坐牛拒绝美国政府的所有要求,反对美国人所谓的“进步”。尽管许多美国人会质疑查尔斯·达尔文(Charles Darwin)的进化论,但很少有人会质疑19世纪晚期到20世纪早期的美国正平稳、高速地向前发展。那些如同坐牛一样的人,包括所有有色人种和外来文化,在这块新大陆上都没有任何地位。对于19世纪的美国人而言,坐牛之流只有用来展览以满足人们好奇心的价值,在这片标榜进步的土地上,他们就是一群尴尬的人。如果我们能从这段历史中有所得的话,那就是原住民在自己的土地上变成一群不合时宜的人,是因为主宰这块土地的人群已经失去了赋予生命本身以价值的良善。

多年以来,许多朋友在有意或无意中对我撰写坐牛的故事提供了帮助。当然,其中帮忙最多的是印第安纳大学的R.戴维·埃德蒙兹(R. David Edmunds),“美国人物传记图书馆”系列丛书中的部分图书由他撰写。我也要特别感谢朗文出版社的执行总编迈克尔·博埃齐(Michael Boezi),他为获得《坐牛》(第3版)的版权付出了不少努力。迈克尔也在这个过程中成了我的朋友。同时,我也要祝贺新的丛书编辑马克·C.卡恩斯,他的前任很成功,他压力不小,但他还是证明了自己是这项工作的绝佳人选。最后,感谢我多年的老朋友,来自内布拉斯加奥马哈大学的迈克尔·泰特(Michael Tate)博士,他仔细地审阅了我的手稿,为最后的成书作出了不小的贡献。

加里·C.安德森(Gary C. Anderson)

用户评价

这本书真是让人耳目一新,它并非那种传统意义上的历史叙事,更像是一部深度剖析社会结构和文化心理的学术力作。作者在梳理复杂议题时展现出的洞察力令人印象深刻,仿佛带领读者穿越了层层迷雾,直抵事件的核心肌理。阅读过程中,我不断地被书中对细节的精准把握和对宏大叙事框架的巧妙构建所吸引。它强迫你去重新审视那些你自认为已经了如指掌的概念,用一种近乎解构主义的视角,去审视那些约定俗成的理解。那种阅读体验,就像是在攀登一座陡峭的山峰,虽然过程充满挑战,但每一步的向上都伴随着更广阔、更清晰的视野。特别是在探讨特定社群的集体意志与外部环境的互动时,其论述的严密性和逻辑的连贯性,构建了一个极其有说服力的分析体系,远超一般的非虚构作品。

评分从结构布局上来看,这本书的章节划分和主题的递进安排显示出作者非凡的规划能力。它就像一座精心设计的迷宫,每一条通道都通向新的理解层面,但又始终与主线保持着清晰的关联。作者在处理那些敏感或充满争议性的议题时,展现出了一种罕见的平衡感,既没有回避矛盾的尖锐性,也没有落入非黑即白的二元对立陷阱。这种“中间地带”的探索,恰恰是这部作品最引人入胜的部分——它展示了复杂性本身的美学。我尤其赞赏作者对于材料的取舍,那种“删繁就简”的智慧,使得即便是最庞杂的史料,也能被组织得井井有条,逻辑链条清晰可见,让人很难从其论证中找到可以轻易突破的薄弱环节。

评分我得说,这本书的叙事节奏感把握得非常高明,它不是那种一板一眼按时间顺序铺陈的文字,反而像是一部精心剪辑的纪录片,时而深入微观,聚焦于个体的挣扎与选择,时而又迅速拉远,置于更宏大的历史背景之下进行权衡。这种跳跃式的结构,非但没有造成阅读的障碍,反而极大地增强了作品的张力和悬念感。我尤其欣赏作者在行文间流露出的那种不动声色的批判性姿态——它不急于下定论,而是巧妙地抛出证据和视角,让读者自己去完成最后的思考和判断。这让阅读不再是被动的接受信息,而变成了一种主动的、近乎智力博弈的过程。读完之后,脑海中留下的不是一堆孤立的事实,而是一张相互关联、充满张力的思维地图,引导着人们去追问更深层次的“为什么”。

评分这本书给我的最大冲击,在于它成功地将宏大的历史进程,通过聚焦于特定群体内部的意识形态冲突,进行了极富张力的戏剧化呈现。它不仅仅是在记录“发生了什么”,更是在深入挖掘“人们为什么会那样选择”,揭示了理想与现实之间永恒的张力。阅读过程中,我仿佛能感受到那些人物在关键时刻所承受的巨大心理压力和道德困境。作者的高明之处在于,他没有将任何一方塑造成绝对的英雄或恶棍,而是将所有行为都置于一个更广阔、更具制约性的历史和社会框架中进行审视。这种多维度的观察视角,极大地拓宽了我们对“抗争”和“妥协”这两个概念的理解深度,让人在合上书本后,依然久久不能平静,需要时间去消化其中蕴含的深刻反思。

评分这本书的语言风格,坦率地说,带着一种冷峻的学究气,但这种“冷”恰恰是其力量的来源。它不试图用煽情的笔触来打动你,而是依靠无可辩驳的事实和精心构建的理论框架来征服你的理性。我发现自己常常需要放慢速度,去咀嚼那些拗口的术语和复杂的句子结构,但这正是它价值所在——它对读者的智力门槛提出了要求,回报以极高的信息密度。那种感觉,就像在阅读一篇经过无数次打磨的哲学论文,每一个词语的选择都承载着特定的重量和意义。对于那些追求纯粹、不加修饰的深度分析的读者来说,这无疑是一场盛宴。它挑战了我们对于“可读性”的传统定义,证明了严肃的思考可以同时是引人入胜的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![新史学(第16辑):前近代清朝与奥斯曼帝国的比较研究 [The Comparative Study of Qing Dynasty and Ottoman Empire in Early Modern Period] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12078074/58857adbNbf434b21.jpg)