第二章 玻璃的碎片

第三章 别人的生活

第四章 安息之所

第五章 不祥的先兆

第六章 少年时代

第七章 同是天下父母心

第八章 哀伤之地

第九章 与哀伤共存

第十章 终止否定

第十一章 绝望的深渊

第十二章 致命的组合

第十三章 自杀之路(迪伦的高二)

第十四章 暴力之路(迪伦的高中最后一年)

第十五章 间接伤害

第十六章 全新的认知

第十七章 审判

第十八章 错误的问题

结 语

致 谢

· · · · · · (收起)

具体描述

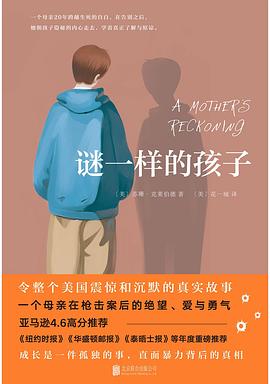

● 一场令整个美国震惊和沉默的真实故事

●一个母亲在枪击案后的绝望、爱与勇气,亚马逊4.6高分推荐

●《纽约时报》《华盛顿邮报》《泰晤士报》年度重磅推荐

●成长是一件孤独的事,直面暴力背后的真相

● 一个母亲20年跨越生死的自白,在告别之后,她朝孩子隐秘的内心走去,学着真正了解与原谅

● 你可能根本不了解你的孩子,他对你隐藏了自己

● 利特尔顿的母亲们都在祈祷自己的孩 子安然无恙,我却在祈求我的孩子能够死掉……

…………………………………………

…………………………………………

这本书的每一页都透露出苏珊对儿子深切的爱,同时也证明了这起惨案的复杂性。她认为好人也会做坏事,我们每个人在道德上都会有迷失;并且即使做了坏事,也不能全盘否定他们的其他行为和动机。这本书的终极信息让人心生恐惧:你可能根本不了解你的孩子;更糟糕的是,你的孩子可能对你隐藏了自己。你所害怕的“陌生人”可能会是你的儿女。

——美国著名作家、心理学家 安德鲁·所罗门

这是一本所有青少年父母必读的书……是作者用直击灵魂的诚实、勇敢和智慧写就的书……其内容具有重大意义和影响力。

——《泰晤士报》

这本书读起来,苏珊仿佛是发了誓一样地严谨认真,且诚实而彻底地回答了一个迫切的问题:做父母的,为预防这场悲剧的发生,本来可以做些什么?我们对她赋予了怜悯,同情和钦佩。然而,这本书最终是一个警示,而不是用来推脱罪责的。

——《纽约时报》

有时,她的故事让你感到不寒而栗,恨不得掩面不看。但苏珊充满悲悯之心,真诚实在,她领悟到,父母和相关教育机构必须敏锐地发现孩子深藏的痛苦。这领悟牢牢地攫住你的心,使你读下去。

——《人物》

苏珊的这本书很诚实,如同她的痛苦之真实。她的经历可能读起来会让人感到不舒服,但会提高我们对精神健康的认识,以及早期识别和干预的重要性。青少年人群患有抑郁症,随之而来的可能会有自杀倾向……而这一切,即使是真正关爱他们的亲人朋友,也可能不曾注意到。如果读者仔细倾听苏珊所经历的一切,以及这些变故如何改变了她。那么,针对青少年的痛苦,至亲们可以更加迅捷地予以回应。

——美国精神心理健康研究者 保罗·奇昂菲利多

…………………………………………………………

…………………………………………………………

利特尔顿的母亲们都在祈祷自己的孩子安然无恙,我却在祈求我的孩子能够死掉……

“科伦拜恩枪击案”中13名师生被枪杀,并有24人受伤。随后,持枪者埃里克·哈里斯和迪伦·克莱伯德饮弹自杀。案发后的20年里,迪伦的母亲苏珊一直生活在那一天所带来的难以言喻的哀伤和痛苦中。她深爱的、精心养育的儿子做出了如此惨绝人寰的事情,而作为母亲,她居然对儿子的不对劲儿毫无察觉。她错过了哪些本可以察觉的征兆?她本来可以采取什么行动,来避免悲剧的发生?

案件发生后的每一天,苏珊都在苦苦追寻着这些问题的答案。书中,她毫不掩饰、开诚布公地记录了自己是如何一步步接受这不可思议的现实的。她将自己的日记、迪伦留下的录像和文字,以及无数与精神方面专家的面谈资料整理后,和盘托出,呈现于世。她希望个人的顿悟和诠释能够帮助更多的家庭在孩子遇到困境时予以识别和及时干预。

用户评价

##翻译有些地方不是很通顺。作者作为凶手的母亲,十分困惑自家就算不完美,但起码不是什么糟糕家庭,自己也一直按照中产共识精细有爱育儿,怎么会养育出杀人魔,而自己竟然一无所知。从她的追寻记录来看,除了同谋,其他人也对此一无所知。事后诸葛亮看,严重抑郁症+家庭变故(父亲生病导致经济压力大到要发愁大学学费,哥哥不断惹事)+校园霸凌+爱而不得+反社会人格同伴教唆+轻而易举获得危险武器+警方内部流程失效,共同造成了悲剧。作为家长要关注孩子心理健康,具体怎么关注没展开。另外我悲观觉得,青春期孩子如果能掏出实话,按现在标准,恐怕大部分都需要治疗……

评分##对于没成家没孩子的我,确实还没有足够的同理心去理解“自己的孩子实施了校园枪击然后自杀”这样一件事。所以书所描写的很多侧面反而让我更感兴趣,我更细致的了解了美国中产阶级的生活、了解到了更多关于精神疾病的知识。以及,不得不感叹,只有在一个足够宽容的社会,人们才会愿意为凶手哀悼。反观国内公众号有关犯罪的文章下评论区,满屏的“活该”“立即死刑”“立即枪毙”,让人是在压抑。

评分##有价值

评分##全程叹气,有时真的不禁在想,如果这个世界在青少年研究上再多投入一些,这个世界会少多少悲剧,大到社会事件,小到家庭幸福。

评分一种视角。母亲笔下的孩子总是好的,所以这里的Dylan更像一个欲自毁而被利用的小孩。尽管Sue强调了他不是被动,或者胁从的,而是自愿的,但反观她对Eric的描述,更接近于一个彻头彻尾的,会使用精神控制的恶魔(这里忽略了Eric也是别人家的孩子的事实,他的父母对他又是怎样的看法呢?)。书名不如从《谜一样的孩子》改成《一个校园枪手的母亲的心路历程》比较好。呈现面还是太单薄了。 补充:靠才发现原著名叫a mother's reckoning,译者也太那个了吧!一个母亲的自白比谜一样的孩子真实多了…………

评分##孩子的行为可以观察,但内心世界却藏了起来。迪兰的悲剧在于进入青春期后,如何对社会进行认知,他的引导者是个反社会人格障碍者。

评分##孩子的行为可以观察,但内心世界却藏了起来。迪兰的悲剧在于进入青春期后,如何对社会进行认知,他的引导者是个反社会人格障碍者。

评分##草 读哭了四五次

评分一种视角。母亲笔下的孩子总是好的,所以这里的Dylan更像一个欲自毁而被利用的小孩。尽管Sue强调了他不是被动,或者胁从的,而是自愿的,但反观她对Eric的描述,更接近于一个彻头彻尾的,会使用精神控制的恶魔(这里忽略了Eric也是别人家的孩子的事实,他的父母对他又是怎样的看法呢?)。书名不如从《谜一样的孩子》改成《一个校园枪手的母亲的心路历程》比较好。呈现面还是太单薄了。 补充:靠才发现原著名叫a mother's reckoning,译者也太那个了吧!一个母亲的自白比谜一样的孩子真实多了…………

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有