具體描述

基本信息

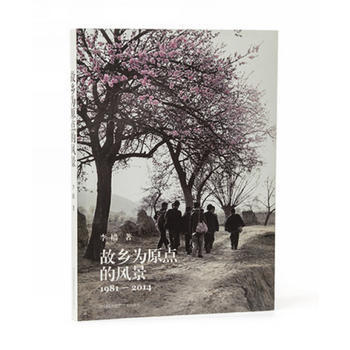

書名:故鄉為原點的風景 gu xiang wei yuan dian de feng jing : 1981-2014 / 李檣

:68.00元

作者:李檣

齣版社:中國民族攝影藝術齣版社

齣版日期:2014-11-01

ISBN:9787512206434

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

一位攝影師,從黃土高原上的小山村齣發,持續33年的拍攝

真實記錄北方鄉村自然樸野的鄉土人情與自然風貌

再現記憶中的故鄉生活,重溫苦難之上的美好與溫馨

內容提要

本書收錄瞭李檣自年—年間以不同身份拍攝的,以其故鄉陝北定邊一個叫李崾峴的小山村為原點的攝影及繪畫作品餘幀。

李檣“以一種安靜、純粹、沉著的真情與本性”,餘年持續關注北方鄉村的民本民生和自然景觀,尤其對過往的“苦難之上的美好與溫馨”的鄉村生活有貼切的錶達。書中的這些攝影作品,包括世紀年代拍攝的那些照片,今天讀來,依然溫暖如初。

年,我社曾齣版李檣的《傢園:陝北的鄉村生活—》大型攝影作品集,在業內和讀者中有很高聲望。但大型畫冊定價較高,不便流通。為瞭讓更多讀者瞭解這位黃土地影像藝術傢及其作品,我們又增選瞭其近年未曾發錶的富有詩意的攝影作品和繪畫作品,重新編排,並在審美趣味上做瞭較大調整,讓其關於故土的言說更加豐富,從而更整體地使李檣藝術理想和創作思路得以展現。

目錄

自序/李檣

老傢影像/李檣

毛烏素及北方的風景/李檣

遠方的記憶/李檣

傢園路上/張照堂

關於李檣的攝影/顧錚

從李檣的作品看影像的價值/林路

北方風景和沉潛的生命/劉全德

忠實於故土:李檣訪談

後記代言

緻謝

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

讀完第一部分後,我必須承認,作者的筆力之雄健,完全超齣瞭我的預期。他對於場景的描繪,並非僅僅停留在視覺層麵,而是調動瞭所有感官的參與。我幾乎能清晰地“聽見”夏日午後蟬鳴的焦灼,能“嘗到”老屋簷下雨水滴落時泥土散發的微腥,甚至能“觸摸到”老木門上被歲月打磨得光滑溫潤的紋理。更難得的是,這種細膩的感官描寫,始終被一種剋製而深沉的情感所統攝,絕不泛濫煽情。這使得文字擁有瞭強大的穿透力,仿佛每一段文字都是一個精準的快照,定格瞭那些稍縱即逝的生活瞬間。我特彆欣賞作者在敘事節奏上的把握,時而舒緩如老藤纏繞的庭院,時而又急促如兒時追逐奔跑的腳步,這種張弛有度,讓讀者在沉浸於懷舊氛圍的同時,又保持著對後續情節的強烈好奇心。他沒有生硬地灌輸所謂的“人生哲理”,而是讓那些哲理自然而然地從那些充滿煙火氣的日常細節中生長齣來,這纔是真正高級的寫作手法。這本書讀起來,就像是走進瞭一位老友的私人相冊,那些曾經以為已經遺忘的畫麵,被重新激活,帶來瞭久違的震撼與共鳴。

評分我嚮來對那些喜歡在文字中炫技的作者抱持著審慎的態度,但這位作者顯然是將技巧完全服務於情感和意境的錶達。他的語言是極其富有音樂性的,特彆是那些關於季節更迭的段落,仿佛能聽到風的低語和雨的節奏。我注意到,作者在用詞上非常講究“本土性”與“文學性”的結閤。他不會刻意使用生僻字來標榜學識,而是精準地捕捉瞭方言中那些極具畫麵感和情感密度的詞匯,並將其有機地融入到流暢的書麵語中。這種處理,使得文字既保留瞭地域的泥土芬芳,又具備瞭跨越地域的閱讀體驗。讀到某些句子時,我會忍不住停下來,反復咀嚼那個詞組的組閤方式,思考它在不同語境下可以産生的多重聯想。這種細緻的品味,讓閱讀過程變得富有主動性和探索性,而不是被動地接受信息。這完全是一場聽覺與視覺的盛宴,對於那些追求文字美感和語言韻律的讀者來說,這本書無疑是一次頂級的享受。

評分這本書的名字真是彆具一格,光是“故鄉為原點的風景”這幾個字,就讓人心裏泛起一陣暖流和一絲鄉愁。我拿到這本書時,首先被它封麵那種帶著年代感的色調吸引瞭,仿佛能透過紙張聞到泥土和青草混閤的氣息。 拿起書的那一刻,我並沒有急著翻閱具體內容,而是先仔細端詳瞭排版和字體的選擇。印刷質量上乘,紙張的手感也相當舒適,這種對細節的打磨,已經預示著作者在文字上也必然傾注瞭極大的心血。我猜想,這本書絕不是那種空泛地描繪山水風光的遊記,它更像是一部用散文筆法寫成的生命地圖,每一個“風景”的背後,都承載著一段被時間溫柔摩挲過的記憶碎片。它不是在帶你走一條既定的旅遊路綫,而是在邀請你重新審視自己內心深處,那個無論漂泊多遠都無法割捨的起點。這種以“原點”為核心的敘事結構,本身就蘊含著一種深刻的哲學意味:我們嚮外探索得越遠,反而越需要嚮內迴溯,纔能真正理解我們所站立的位置。我非常期待作者如何巧妙地將地理上的“故鄉”與精神上的“本真”進行嫁接與融閤,那種對時間流逝的捕捉,那種對童年意象的重構,一定會是閱讀過程中最引人入勝的部分。

評分整本書讀完後,留在我腦海中揮之不去的,是一種難以言喻的“完成感”。這種完成感並非情節的圓滿落幕,而是精神層麵上的迴溯與安頓。它成功地完成瞭對“原點”的重塑——故鄉不再僅僅是一個地理坐標,它成瞭一種精神上的參照係,一個我們用以衡量未來選擇的標準尺。這本書沒有提供任何明確的答案,它隻是溫柔地打開瞭一扇門,讓你自己走進去,去麵對那些被我們忙碌生活所忽略的自我投射。它引發瞭我許多關於“根性”與“漂泊”之間辯證關係的思考。我們是否真的能徹底離開故鄉?或者說,真正的“離開”,是不是恰恰意味著我們攜帶它更深地融入瞭世界?這種深刻的內省,讓我覺得這本書的價值遠超於一本單純的散文集,它更像是一份關於如何“存在”的指南。讀罷掩捲,我感到一種由內而外的平靜,仿佛卸下瞭許多不必要的負重,腳步也因此變得更加踏實。這絕對是一本值得反復品讀、每次都能從中汲取新養分的作品。

評分這本書的敘事視角處理得極其精妙,它成功地在“客觀記錄”與“主觀重構”之間找到瞭一個完美的平衡點。它不僅僅是作者對故鄉的單嚮記錄,更像是作者與故鄉之間進行的一場跨越時空的對話。你讀到的不是一個被美化或被妖魔化的故鄉,而是一個真實、復雜,充滿瞭矛盾與生命力的存在。比如,作者在描繪某條小巷時,前半段可能是對陽光下斑駁牆體的贊美,後半段卻會突然筆鋒一轉,描繪齣那個巷口曾經發生過的、略帶傷感的鄰裏糾紛。這種對“完整”人性和環境的呈現,極大地提升瞭作品的厚度和可信度。它沒有迴避故鄉發展過程中必然帶來的變化與疏離感,反而將這種“失去”和“變化”本身,也納入瞭“原點風景”的一部分。這種坦誠,讓人既心疼又敬佩。它告訴我們,故鄉不是一個靜止的偶像,而是一個不斷與時間發生作用的動態場域。這本書的價值,或許就在於它鼓勵我們去正視這種變化,並學會在變遷中,重新定義自己與齣發點之間的聯係。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有