具体描述

基本信息

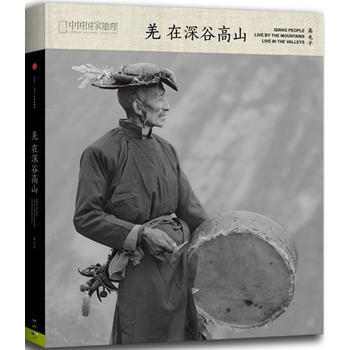

书名:中国国家地理——羌在深谷高山

定价:268.00元

作者:高屯子

出版社:中信出版社

出版日期:2013-05-01

ISBN:9787508639062

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:8开

商品重量:1.521kg

编辑推荐

作者历时三年的时间,用高品质的黑白影像记录了汶川大地震后的四川羌族人的生活改变,尤其是这个自然灾难对于一个少数民族文化传承的影响。在关注个体命运的同时对一个民族的命运衍进也进行了探讨。

与此同时,作者通过亲身发起、实践“羌绣帮扶计划”和“一针一线计划”,用实际的举措帮助经历了大地震的羌族农民重新回归正常的生活,开辟新的生活来源。在使具有千年文化积淀的非物质文化遗产蜀绣、羌绣焕发生机的同时,也能让生活在工业文明时代的人们在钢筋、水泥、塑料和各类快餐产品的包围中突围,去领略针线的温暖、刺绣的魅力;去感受与历史、乡土息息相关的生命气息。这无论对于保留和传承民族文化传统还是灾后重建工作都具有重大意义。

内容提要

本书是作者高屯子听从自己内心的召唤拍摄、书写的一部立体影像史诗,用温和、冷静的静态影像、质朴的文字和宁静优美的动态画面,详细记录了羌族人经历自然灾难之后的迁徙和改变。很难想象在这个浮华、躁动的世界上,有一个人、一个团队用这么长的时间,内心怀着对人的关怀和对自然的敬畏,走遍岷江上游、湔江上游几乎所有高山深谷中的羌人村寨,完成一部将文字、图片、影像融为一体的艺术作品,书写、表现一个古老民族的命运衍进、生活变迁、文化传承和在现代社会面前对传统的守望与失守——更难得的是展现了一个重大自然灾害对于这个民族民运的转折。

高屯子以一个参与者的身份直接渗入到羌族人的生活之中,他不是一个“他者”,而是自己人,他所拍摄的羌族人群就是自己家乡的亲朋好友。看着这些充满故事和质感的影像,我们仿佛就在羌寨,就在高山羌人中间,与他们一同去吮吸柴火燃烧、庄稼生长的气息,一同聆听大雪下落的天籁之音,一同对现实和未来充满期待,对迁徙的遭遇和释比的命运,发出无奈的叹息。

与此同时,高屯子带给我们了另一种新意和希望:在这个宏大的专题拍摄过程中发起了“羌绣帮扶计划”,使上万名羌族妇女从中受益,也使艺术表现于保护民族传统和工艺相结合,实践一种担当,一种对一个处于生活与文化困境中的民族的深切关注。他说:“对民族文化、人文精神的眷恋,对大地苍生的敬重与同情,不仅要发声,还要行动,建设性地行动”。

羌族人的故事其实并不只是一个少数民族的故事,他们的改变映照着国人必须去面对和解决的问题;他们的困境我们也同样面临。我们需要有所作为、有所改变,将散落在生活各处的珍贵的传统、人性的温暖、历史的传承、人文的精神,收集起来,流传下去。

“一针一线计划”(“羌绣帮扶计划”)

2008年“512”汶川大地震之后,高屯子、颜俊辉联合壹基金,在阿坝藏族羌族自治州的支持下,发起了旨在帮扶重灾区农村妇女的“羌绣帮扶计划”。“羌绣帮扶计划”在汶川大地震之后的几年间,已发展成为将羌绣、藏绣、蜀绣文化元素,运用于现代人生活的中国传统民间手工产品品牌——一针一线。“一针一线计划”的实施,使广大灾区妇女在不离乡、不弃土的情况下,实现了灵活的居家就业,缓解了困扰农村的空巢老人、留守儿童等社会问题。“一针一线计划”在使具有千年文化积淀的非物质文化遗产蜀绣、羌绣焕发生机的同时,也能让生活在工业文明时代的人们在钢筋、水泥、塑料和各类快餐产品的包围中突围,去领略针线的温暖、刺绣的魅力;去感受与历史、乡土息息相关的生命气息。

目录

序一:反思我们共同面临的处境 朱哲琴-Dadawa

序二:摄影的气度与底蕴冯建国

自序:现实与理想叠化而形成的影像 高屯子

·夕格羌人的第五次迁徙

·羌在深谷高山

·后的释比

跋:一本“实验民族志”:在反差与对比中呈现真实 王明珂

编后记

作者介绍

高屯子,中国当代摄影家、独立电影导演。自幼好文学,1987年至1992年在《阿坝日报》任文艺副刊编辑。1993年之后从事摄影及独立影像创作。近年回归写作。2008年“512”汶川大地震之后,联合“壹基金”,在阿坝藏族羌族自治州人民帮助下,发起“羌绣帮扶计划”。

主要影展:

四川美术展览馆《高原风朝圣之路》

日本东京《高屯子中国西部摄影展》

成都宽巷子锦华馆《见闻觉知高屯子影像展》

主要摄影作品集:

《西域神韵》

《天籁空灵》

《红原大草原》

《大九寨国际旅游区》

《青藏高原的中国藏人》

主要影像作品:

纪录片《红鸟》

《朝圣之路》

《护法神舞》

《夕格羌人的第五次迁徙》

形象片《的阿坝》

文摘

序言

用户评价

这本《羌在深谷高山》真是让我沉浸在了一个完全不同的世界里。它不像我之前读过的任何一本关于历史或地理的书。作者似乎有一种魔力,能够把冰冷的地理信息和深邃的历史人文揉捏在一起,变成一股股鲜活的生命力。我仿佛能听到山谷间回荡的羌族古老歌谣,看到他们世代生活在云雾缭绕的悬崖峭壁上的艰辛与坚韧。这本书并没有一味地去描绘羌族人民的物质生活,而是更侧重于他们与这片土地之间那种血肉相连的关系。从他们如何适应极端的自然环境,到他们的信仰、习俗如何深深烙印在山川之中,再到那些隐藏在角落里的,关于他们与自然和谐共生的智慧,都像一幅幅精美的画卷在我眼前展开。尤其是其中对一些古老建筑和祭祀仪式的描写,让我感受到了浓厚的神秘色彩和历史的厚重感。它不是那种一眼就能看完的书,需要你慢慢去品味,去感受。每一次翻阅,都能发现新的细节,新的感动。它让我开始重新审视“地理”这个概念,原来地理不仅仅是地图上的线条和山脉,更是承载着无数生命故事的活态载体。

评分《羌在深谷高山》这本书,与其说是一本关于地理和民族的书,不如说是一次心灵的洗礼。它让我看到了一个在现代社会中,依然保持着古老传统和独特精神的民族。书中那些关于羌族人民与自然和谐共生的细节,着实让我心生敬佩。比如,他们如何利用山间的溪流灌溉农田,如何根据山势地形建造房屋,又如何在严酷的气候中寻找食物,这些都体现了他们对大自然的深刻理解和尊重。作者并没有回避羌族人民在历史长河中所经历的磨难和挑战,反而通过这些叙述,更加突显了他们顽强的生命力和不屈的精神。读这本书,我常常会停下来,去思考人与自然的关系,思考在物质日益丰富的今天,我们是否已经丢失了那些最宝贵的东西。书中的摄影作品更是锦上添花,它们不仅仅是记录,更是情感的传达,每一张照片都仿佛在诉说着一个关于生命、关于家园的故事。这本书让我对“文明”有了新的定义,它不仅仅是科技的进步,更是精神的传承和与自然的和谐相处。

评分翻开《羌在深谷高山》,我立刻被带入了一种前所未有的探险之旅。它不像一本教科书那样条理分明,反而更像是一次随性而至的深入走访。作者的笔触充满了一种记者般的敏锐观察和人文关怀,他没有去刻意构建宏大的叙事,而是通过一个个生动的故事、一段段深入的访谈,以及那些令人惊叹的摄影作品,勾勒出了羌族人民的生存状态和精神世界。我印象最深刻的是书中对羌族建筑的描写,那些依山而建的碉楼,仿佛是与大地融为一体的生命体,它们承载着防御的功能,更倾注了羌族人民对于家园的守护和对于祖先的敬畏。还有对他们独特节日习俗的描绘,那些在险峻山地中举行的祭祀活动,充满了原始而纯粹的宗教情感,让我对人类的信仰多样性有了更深的认识。这本书让我看到了一个民族如何在与大自然的抗争中,发展出独特的生活方式和精神文化。它不仅是关于羌族,更是关于人类在极端环境下求生存、求发展的普适性思考。这本书的视角非常独特,它不是在“看”羌族,而是在“感受”羌族,是在与羌族一同呼吸、一同思考。

评分这本书《羌在深谷高山》给我带来的震撼,更多的是一种视觉和情感上的冲击。它像一部纪录片,用文字和图片,将一个鲜为人知的民族展现在我的眼前。作者的叙述方式非常直接,他仿佛是一位经验丰富的向导,带着我们深入到羌族人民的生活腹地,去体验他们的喜怒哀乐。那些关于羌族少年在山间奔跑的场景,关于老人在炉火旁讲述古老传说的画面,都栩栩如生,仿佛近在眼前。更让我惊叹的是书中对羌族文化的解读,那种深植于自然环境中的哲学思想,那种对生命循环的理解,都让我感到一种古老而强大的力量。它不是那种需要我去分析和解读的书,而是需要我去感受和体验的书。它让我看到了一个民族如何在与世隔绝的环境中,依然能够孕育出如此丰富而独特的文化。这本书让我明白,真正的“远方”不仅仅是地理上的距离,更是心灵上的探索和认知上的拓展。

评分《羌在深谷高山》这本书,给我带来的最大感受,是一种置身于历史长河中的飘渺感。作者的写作风格非常个人化,他并没有试图去给读者一个标准答案,而是通过他自己的观察和思考,引导读者去探索。书中的文字充满了诗意和哲思,他描绘的不仅是山川地貌,更是那些隐藏在山川地貌背后的,民族的灵魂和精神。我特别喜欢书中对羌族历史的梳理,那种从古老传说到现实生活的连接,让我感受到一种时间的流淌和文化的传承。它不是那种一本正经地讲述历史的书,而是通过一个个小故事,一个个细节,来展现一个民族的过去和现在。这本书让我对“历史”有了更深的理解,原来历史并不是静态的,而是鲜活的,是与我们生活息息相关的。它让我开始思考,在现代化的浪潮中,我们是否还有能力去守护那些古老而珍贵的文化遗产。这本书,是一次关于文化、关于历史、关于人与自然关系的深刻对话。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有