具体描述

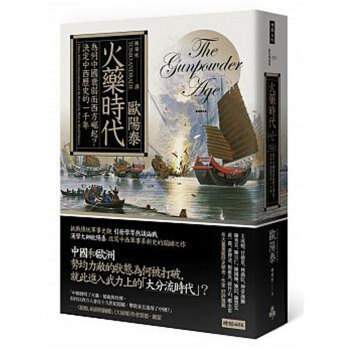

作者: 歐陽泰 原文作者: Tonio Andrade 譯者: 陳榮彬出版社: 時報出版 出版日期:2017/12/26 語言:繁體中文ISBN:9789571372181 叢書系列: BC歷史與現場規格:平裝/ 576頁/ 14.8 x 21 cm / 普通級/ 單色印刷/ 初版出版地:台灣 本書分類: 人文史地 > 世界史地 > 其他

內容簡介

中國和歐洲強權勢均力敵的狀態為何被打破,就此進入武力上的「大分流時代」?挑戰傳統軍事史觀引發學界熱議論戰漢學大師歐陽泰改寫中西軍事革新史的關鍵之作「中國發明了火藥、槍砲與炸彈,但何以西方人會在十九世紀超越、擊敗並且羞辱了中國?」——賈德戴蒙,《槍砲、病菌與鋼鐵》、《大崩壞》作者——軍事科技史上令人費解的歷史謎團——中國人發明了火藥,卻是由西方人主宰近代世界版圖?漢學家歐陽泰以火器發展切入,重新剖析東西方軍事科技史的變革,破解近代西方崛起、東方衰落的關鍵。十世紀時,中國人發明了火藥並應用在軍事用途上,幾百年後,火藥科技才逐漸西傳;但到了十九世紀,中國卻在鴉片戰爭中遭逢英國痛擊。為何曾是世界一個火藥帝國的中國失去了優勢,而過去無足輕重的西方國家卻成為宰制世界的強權?十六世紀以降,西歐各國躍居全球強權的角色,但中國卻開始一路落後。長久以來,史家往往主張火器幫助歐洲人建立了全球霸權;不過,中國人不僅在九世紀時就率先發明了火器,直到十八世紀初期仍然持續進行火藥科技的創新——這段火藥科技發展史遠比原先許多人認定的還要更長。但中國在近代何以變得如此積弱不振?主因之一即為從一七六○年代乾隆朝開始,中國開啟了將近一世紀的承平盛世,「天朝無戰事」造成了火藥科技發展的停滯落後。在此之前,中國與歐洲同樣深具軍事創新能力,雙方武力的「均勢狀態」卻在鴉片戰爭正式宣告終結,軍事上的「大分流時代」就此降臨。然而,長久以來史家為何又對勢力此消彼長的原因爭論不休?本書透過比較東西方軍事史的研究,不僅要探詢「何以中國會走上不同於西方的道路?」更要叩問「西方為何能取而代之成為近代世界的霸主?」歐陽泰以火藥戰事貫穿全書,打破傳統軍事史研究的地理邊界,還原東西方火器發展的面貌,翻轉了史學界對於軍事革新的傳統論述。

各大重量級歷史學者/作家好評推薦王成勉(大學歷史研究所特聘)毛傳慧(清華大學歷史所副教)甘德星(中正大學歷史學系副教)林滿紅(研究院近代史研究所研究員)海獅(《故事》網站作家)陳秀芬(政治大學歷史學系副教)陳宗仁(研究院台灣史研究所副研究員)陳國棟(研究院歷史語言研究所研究員)陳茻(《地表國文課本》作者)陳慧宏(台灣大學歷史學系副教)黃一農(研究院院士)遊博清(中興大學歷史學系助教)楊維真(中正大學歷史學系主任)蔣竹山(東華大學歷史學系副教)鄭永常(成功大學歷史學系退教)羅士傑(台灣大學歷史學系助教)

作者介紹

歐陽泰Tonio Andrade

西方漢學界的學者,近十年重要的全球史學者之一。耶魯大學歷史學博士,師承西方漢學巨擘史景遷(Jonathan D. Spence)、十六到十七世紀歐洲史專家帕克(Geoffrey Parker)。曾任埃默里大學(Emory University)東亞系系主任,主要研究領域為殖民主義比較研究及中國史與全球史。著有《福爾摩沙如何變成台灣府? 》(How Taiwan Became Chinese)、《決戰熱蘭遮》(Lost Colony)等。新書《火藥時代》寫作時間原本在《決戰熱蘭遮》之前,以「西方為何能取得現代世界的主導權?中國為何衰落?」為題,探討東西方在軍事發展上的分野與西方為何能產生軍事優勢。描述鄭成功與荷蘭東印度公司之戰的《決戰熱蘭遮》,提供了十七世紀歐洲經歷軍事革命時,雙方實力尚在均勢的證明。 《火藥時代》則給予更寬廣的視野,把此問題延伸到「為何西方的軍事優勢產生於工業革命之後?」透過論述西元九一○年至一九○○年東西兩方的軍事科技演變,解答歐洲能撼動近代世界版圖的原因。

譯者簡介

陳榮彬

台大翻譯碩士學程專案助教,著有《危險的友誼:超譯費茲杰羅與海明威》(南方家園)。曾以《繪畫與眼淚》、《血之秘史》與《我們的河》三度獲得「開卷翻譯類十大好書」獎項。已出版各類翻譯作品近五十種,近期譯著有《齊瓦哥事件》、《愛麗絲夢遊仙境與鏡中奇緣》、《戰地鐘聲》。

書籍目錄

引言:中國軍事史的模式Part 1火藥時代肇始:中國一章坩鍋:多國交戰的宋代二章早期的火藥戰事三章元帝國的擴張戰爭與管形火器的發展四章「洪武」:火藥帝國的誕生Part 2歐洲取得管形火器五章中世紀歐洲的管形火器六章大型火砲的誕生:為什麼是西歐?七章 精良大砲在歐洲的發展八章 火藥讓歐洲脫胎換骨?九章 擁有火砲的食人國:兩次明葡海戰Part 3勢均力敵的時代十章將佛朗機砲納為己用的明朝十一章演練、紀律與西方的崛起十二章火槍在東亞的使用十三章十七世紀:勢均力敵的時代?十四章歐洲海軍的優勢十五章文藝復興時代保壘:歐洲武力擴張的發動機?Part 4軍事實力的大分流時代十六章鴉片戰爭與大分流時代十七章中國在鴉片戰爭爆發後的現代化改革十八章中國的現代化與火藥時代的終結結語:新的戰國時代來臨?謝辭附錄參考書目

用户评价

这本书的封面设计和装帧实在太引人注目了,那种历史厚重感扑面而来,仿佛能触摸到那些风云变幻的时代气息。我翻开扉页时,首先留意到的是作者在引言部分对“历史必然性”的深刻反思,他似乎并不满足于简单的事件罗列,而是试图构建一个宏大的、解释性的框架,去剖析技术、制度乃至文化基因在东西方文明演进中所扮演的关键角色。读下去后,能感觉到作者的笔触非常细腻,尤其是在描述近代早期欧洲那股澎湃的、由内部驱动的变革力量时,那种对细节的把握令人印象深刻。我特别欣赏作者在处理复杂历史叙事时所展现出的那种克制与冷静,他没有过度渲染冲突,而是着重于对结构性差异的比较分析,这使得整本书读起来既有学术的严谨性,又不失引人入胜的故事张力。对于任何一个对世界格局形成过程抱有好奇心的读者来说,这本书无疑提供了一个极佳的起点,让人重新审视那些我们习以为常的历史定论。

评分这本书的论证逻辑之缜密,简直像是一部精密的钟表,每一个齿轮——无论是经济结构、军事技术还是治理模式——都在预设的位置上精确运转,共同推动着历史的车轮向着既定的方向前进。我常常在阅读时,不得不停下来,合上书本,仔细回味作者是如何将看似分散的史料点串联成一条条逻辑链条的。特别是他关于“制度粘性”和“技术溢出效应”的论述,为理解为何某些创新会在特定社会土壤中生根发芽,而在另一个看似同样富庶的文明中却被边缘化,提供了全新的视角。这不仅仅是一部历史书,更像是一部关于文明选择和路径依赖的社会科学专著。作者的行文风格,用词精准,句子结构多变,很少有冗余的形容词堆砌,一切都为清晰地传递观点服务,读起来虽有思考的深度,但绝不拖泥带水,体现了深厚的学术功底和清晰的思维脉络。

评分这本书最让我感到震撼的,是它对“偶然性”与“结构性”之间关系的探讨。它不像某些流行的历史读物那样,将某一关键人物或单一事件视为历史转折的决定因素,而是极其有力地论证了,即使没有那几个著名的历史节点,基于当时已形成的社会结构和技术基线,历史的走向也极有可能殊途同归。这种对大趋势的洞察力,需要极强的史料驾驭能力和抽象思维能力。作者在描述西方社会中,对那些微小的、早期的政治分散化和商业冒险精神的积累过程,用了大量篇幅,这些细节的铺陈,让“崛起”这个结果显得不再是突如其来的奇迹,而是长期积累的必然产物。阅读此书,像是在经历一场头脑风暴,不断有新的见解被激发出来,让人对既有的历史框架产生质疑,并主动寻求更深层次的解释。

评分这本书的语言风格非常具有感染力,它不是那种高高在上的学院派说教,而是像一位学识渊博的长者,在壁炉边向你娓娓道来那些波澜壮阔的过往。作者善于运用富有画面感的比喻和类比,将抽象的社会经济机制变得直观易懂,比如他描述技术扩散的阻力时,所用的比喻极其生动,一下子就抓住了读者的想象力。而且,全书的节奏控制得非常好,时而激昂,描述关键技术突破或关键战役的转折点;时而沉静,剖析社会深层文化的演变规律。对我而言,这本书的价值不仅在于提供了答案,更在于它提出了一套思考历史进程的有效工具和方法论,激发了我去查阅更多相关领域的原始资料,进行二次验证和深度学习的兴趣,实属一本难得的启迪之作。

评分初读时,我原以为这会是一本充斥着大量宏大叙事和民族情绪的比较史学作品,但实际的阅读体验完全出乎意料。作者展现出一种罕见的、近乎超然的客观性,他似乎把自己放在了一个极高的维度上俯瞰千年变局,既不苛责落后者,也不盲目赞美先行者。这种平衡的视角,尤其在探讨不同文明在面对全球化冲击时的内部反应时,显得尤为珍贵。我尤其被其中关于知识传播机制的对比所吸引,那种关于信息流通速度和信息采纳意愿的分析,让我对现代社会的信息鸿沟问题有了更深层次的理解。全书的排版和字体选择也十分考究,长时间阅读下来,眼睛的疲劳感相对较轻,这无疑也提升了阅读体验,让人更愿意沉浸在这场跨越千年的智力对话之中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A343]女性密碼:女書田野調查日記-文明叢書9 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29907411557/5b3ac5d4N1faeecd1.jpg)

![[A343]海客述奇:中國人眼中的維多利亞科學-文明叢書8 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29907624121/5b3ac789Nb362be29.jpg)

![[A343]文明世界的魔法師:宋代的巫覡與巫術-文明叢書12 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29908094881/5b3aceb9N6cda274f.jpg)

![[A343]生津解渴:中國茶葉的全球化-文明叢書16 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29908696306/5b3ad3d8N2256b93b.jpg)

![[A343]現代西洋外交史:兩次世界大戰時期 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29910988538/5b3ae39cN4e21dd6e.jpg)

![[A343]贏在這一秒 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29911758615/5b3ae7f4N664bede9.jpg)