![[A343]女性密碼:女書田野調查日記-文明叢書9](https://pic.windowsfront.com/29907411557/5b3ac5d4N1faeecd1.jpg)

具体描述

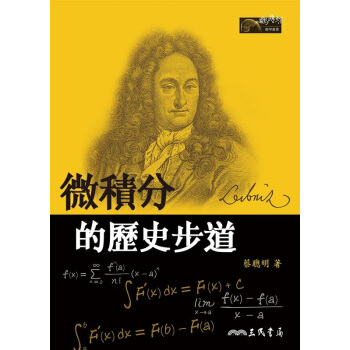

出版社: 三民書局

副标题: 女書田野調查日記

出版年: 2002-11

页数: 148

定价: NT$ 140

装帧: 平裝本

丛书:

ISBN: 9789571436784

内容简介 · · · · · ·

在文化人類的範疇裡,人類學家以自身為工具,去感應學習異文化,所以除了民族誌,研究過程的記錄也是重要文類。

本書記錄了筆者由1988年到1990年陸續在湖南省上江墟鄉研究女書的經過,期間居住浦尾、桐口、夏灣三座村落,除女書外,對當時當地的社會組織、村落械鬥、婚喪風俗、經濟文化演變、鄉村節育情況、親身的田野體驗等都有描述。

女書只為女性使用,在世界歷史上極為少見。書中除討論筆者對女書的學習與研究,書尾並附有短文數篇,簡介筆者對女書的部分看法。

作者简介 · · · · · ·

姜葳,1957年生於臺北,國立臺灣大學外文系學士、美國伊利諾大學芝加哥分校人類學碩士、美國耶魯大學人類學博士。現居美國。主要研究主題為文字與文化之關係。

目录 · · · · · ·

文明叢書序自序

女書簡介

浦尾(一九八八年三月至八月)

初次見面

不開放的江永

到了上江墟

家的中心――火塘

開始學習

漢字的使用

從社會主義到資本主義

老同

輿論和歌唱表達

分家

為巧克力坐牢

蒼涼的信天游

這才像清明節

械鬥

下放的感覺

文字和語言的關係

內陸與海洋

我也要特權

回到香港

碰到棄兒

「捋高屎罈」

桐口(一九九○年一月至四月)

住在支書家

俗文學話本

女書能否重生

桐口的村規

發電的問題

再談械鬥

過年

婚禮

村支書難為

收集原件

族譜

婚姻問題和罵人的藝術

峒、洞、侗、僮、壯

家庭調查和狗肉

村裡的學校教育

婦女鬥牛和其他節日

上嶺打獵和狗吃屎

義年華

做了冤大頭

湘南游擊隊隊長

盜林

再談訂婚

美國特務?照相的?

回饋鄉里?

節育

我也要上嶺

夏灣(一九九○年四月至五月)

沒證件不行

出鄉工作

電視和國民意識

維修「關係」

婦女夜校

搬去夏灣

誰才是少數民族

喪禮

終於看到老婦人的刺繡

上訪

還好沒把女書收走

史料和女書來源

回不了江永

結語

附錄

女書的文字定位

由漢字到女書的轉化

一篇漢字書寫的女書文

女書與多文字社會

文字與性別

參考書目

用户评价

这本书的封面设计简直太有心思了!那种复古的色彩搭配,加上那个充满神秘感的字体,一下子就把我拉回到了一种古老而又充满女性力量的氛围之中。我记得我是在一个阳光明媚的下午翻开它的,第一页的排版就让我觉得非常舒服,那种留白的处理,让人感觉呼吸都顺畅了。作者在文字上的功力确实了得,她似乎有一种魔力,能将那些看似平淡的日常观察,瞬间变得富有深意。我尤其欣赏她叙事时那种细腻入微的笔触,仿佛不是在描述一个遥远的世界,而是带着我亲身走在那些田野小径上,感受着空气中弥漫的独特气息。读完一个章节,常常会让我陷入沉思,思考自己与周遭环境的关系,那种被触动的感觉,是很多畅销书难以给予的。我几乎可以肯定,这本书的装帧设计师和作者之间一定有着非常默契的合作,才能共同创造出这样一件值得收藏的艺术品。每次把它放在书架上,都觉得它散发着一种低调而又强大的气场,让人忍不住想再次翻阅。

评分我必须承认,这本书的深度远超出了我最初的预期。我原以为这会是一本比较轻松的田野记录,结果却发现,作者巧妙地编织了一个关于文化、身份认同以及女性群体之间无形联系的复杂网络。她对待研究对象的态度,那种既保持客观距离又充满人文关怀的平衡感,非常值得学习。书中描绘的那些女性群体,她们的语言、她们的生活仪式,都被赋予了一种近乎史诗般的庄重感。我特别喜欢她对“口述历史”的处理方式,那些直接引用的对话片段,充满了生命力和真实感,让人仿佛能听到那些久远的声音在耳边回响。这本书没有生硬的说教,而是通过一个个生动的个案,让读者自己去构建理解的桥梁。读到那些关于传统手工艺传承的部分,我感到一种深深的敬畏,那是一种时间沉淀下来的智慧,是现代社会急功近利所无法比拟的。总而言之,这是一部需要慢下来细细品味的著作,它的价值在于那些深埋在文字之下的文化肌理。

评分说实话,这本书的行文风格对我来说算是一个不小的挑战,但也是一种令人兴奋的洗礼。它不像那些大众读物那样追求流畅的阅读快感,反而带着一种历史档案的凝重感和一丝丝的学术气息。章节之间似乎没有绝对线性的关联,更像是从不同角度对同一核心主题进行的多维度的审视。我喜欢作者在描述复杂社会结构时所展现出的那种冷静和克制,她很少使用过于煽情的词汇,而是依靠事实的堆砌和细致的场景还原,让情感自然地流淌出来。特别是当她描述那些鲜为人知的仪式场景时,那种画面感是如此强烈,我甚至能想象出香火的气味和低沉的吟唱声。这本书迫使我走出自己的舒适区,去接触那些不那么“主流”的知识体系。读完后,感觉自己的知识地图上多了一片新的大陆,那里的风土人情和思维逻辑,都与我以往接触到的完全不同,这种拓展感是极其令人满足的。

评分这本书最让我感到震撼的,是它对于“记忆”和“传承”主题的处理方式。作者没有将这些女性群体塑造成某种被时代抛弃的“遗迹”,而是展现了她们在变迁中的韧性与创造力。每一次翻开,都会有新的发现,因为很多信息是层层叠叠的,需要你带着前一个章节的理解,去解读后一个章节的内容。我特别欣赏作者在资料引用上的严谨性,那种对原始材料的尊重,让这本书的权威性不言而喻。它让我重新思考了“记录”本身的意义——记录不仅仅是保存,更是一种赋予其价值和生命力的过程。这本书就像一个精密的仪器,将那些流逝的、易碎的文化元素小心翼翼地收集、分类并展示出来,让它们得以在纸面上“永生”。读完后,我感觉自己对人类文化多样性的敬畏又增加了一层,这是一本让人心怀感激的杰出作品,值得被更广泛地阅读和研究。

评分这本书的阅读体验,对我来说更像是一场与作者进行跨越时空的深度对话。她的思维跳跃性很大,但又总能在关键时刻将线索重新收拢,这种叙事节奏的掌控力非常高超。有时候,她会突然插入一些哲学的思考,将个人的田野观察提升到人类学的宏大命题上去,让我不得不停下来,合上书本,细细回味那几句话的分量。我注意到,作者似乎并不急于给出一个明确的结论,她更倾向于展现现象的复杂性和多面性,这一点非常“学者范儿”,但也正是这种开放性,给了读者极大的解读空间。我甚至会拿起笔记本,记录下一些让我印象深刻的段落,那种需要反复琢磨才能完全消化的句子,恰恰是这本书最宝贵的地方。对我个人而言,它不仅是一本关于特定女性群体的记录,更像是一部关于“如何观察世界”的指南,教会了我如何放下既有的偏见,去真正看见“他者”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A343]海客述奇:中國人眼中的維多利亞科學-文明叢書8 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29907624121/5b3ac789Nb362be29.jpg)

![[A343]文明世界的魔法師:宋代的巫覡與巫術-文明叢書12 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29908094881/5b3aceb9N6cda274f.jpg)

![[A343]生津解渴:中國茶葉的全球化-文明叢書16 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29908696306/5b3ad3d8N2256b93b.jpg)

![[A343]現代西洋外交史:兩次世界大戰時期 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29910988538/5b3ae39cN4e21dd6e.jpg)

![[A343]贏在這一秒 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29911758615/5b3ae7f4N664bede9.jpg)

![[A343]里柯(平) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29912134731/5b3aea1eNfaba7a45.jpg)