具体描述

过去,人们将战争的责任归于德国和奥匈帝国的军国主义,而主要的战争责任者,俄国和法国却没有得到追问。作者通过对大量历史资料的梳理与分析,得出结论认为一战是完全可以避免的,只是因为少数政客希望利用斐迪南大公被刺杀从而在欧洲重新瓜分权力,才导致了战争的爆发。

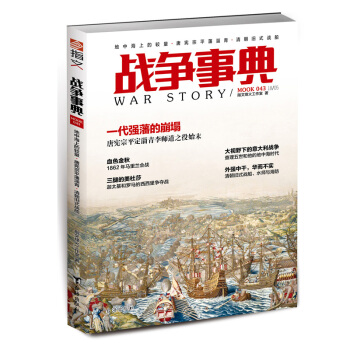

内容简介

《一战倒计时:世界是如何走向战争的》全面阐述了1914年6月底,在塞尔维亚的支持下,一名刺客枪杀了斐迪南大公,这件事似乎没有引起世界的注意。甚至斐迪南的叔叔奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世,在听说帝国皇储的死讯时仅简单地说:“这是上帝的意志。”这显然说明这位奥匈帝国皇帝当时心里很矛盾。可以肯定地说,当时没有人认为这件事会引发国际冲突——更不会引发一场彻底重塑人类命运的大屠杀。正如知名历史学家西恩·麦克米金在本书里展示的那样,如果没有一小撮心怀诡计的政治家,这次世界大战根本打不起来,因为他们在斐迪南遇刺后的一个月里,蓄意利用这次遇刺事件做导火线,引爆他们等待已久的欧洲大决战。引爆这场大战的主要罪犯至今仍然没有受到谴责。虽然大部分有关大战缘起的著作把主要责任归咎于德国和奥匈帝国的军国主义,但麦克米金在研究了欧洲各国的史资料后有了一个惊人的发现,俄国和法国才是恶劣的挑衅者,正是由于他们的好战和奸诈,大战才变得不可避免。

或许是心怀叵测,或许是草率鲁莽,每位身陷其中的政治家——奥地利外交大臣贝希托尔德、德国首相贝特曼-霍尔威格、俄国外交大臣萨佐诺夫、法国总统普恩加莱——都在拿斐迪南遇刺事件做赌注,不明智地把欧洲推向人类历史未曾见到过的大灾难。

作者简介

西恩·麦克米金(Sean McMeekin)毕业于斯坦福大学和加州大学伯克利分校,现执教于土耳其的科赫大学。作者以研究第一次世界大战见长,其所著的《第一次世界大战的俄国起源》获得一战研究协会图书奖,《奥斯曼帝国与德国对世界权力的追求》一书获得欧洲研究协会图书奖。

目录

萨拉热窝1914年7月28日,星期天第1章 维也纳:愤怒但不悲哀

第2章 圣彼得堡:不宽恕

第3章 伦敦和巴黎:讨厌的干扰

第4章 柏林:同情和急躁

第5章 奥约斯伯爵受命去柏林

第6章 维也纳战争内阁(一)

第7章 海上没有无线电信号

第8章 萨佐诺夫粉墨登场

第9章 维也纳战争内阁(二)

第10章 普恩加莱会见沙皇

第11章 萨佐诺夫的威胁

第12章 香槟酒首脑峰会

第13章 最后通牒

第14章 萨佐诺夫出击

第15章 俄法塞三国立场强硬

第16章 俄国准备打仗

第17章 德皇返驾回宫

第18章 大混乱

第19章 我不愿对一场大屠杀负责

第20章 这就是屠杀

第21章 最后的谈判机会

第22章 现在你可以随心所欲了

第23章 危险面前英国如梦方醒

第24章 格雷爵士的巅时刻

第25章 世界大战:没有回头路

第26章 尾声:战争的责任问题

用户评价

这本书的叙事节奏感把握得极佳,阅读体验简直像是在看一部结构精密的史诗级电影。作者在铺陈背景时,那种步步紧逼的紧凑感让人喘不过气来。他不像有些历史书那样冗长地堆砌事实,而是巧妙地将那些复杂的国际关系、错综复杂的联盟条约,通过一系列生动的人物侧写和关键事件的特写镜头展现出来。读到某些转折点时,那种“历史的必然性”与“偶然的命运交织”的张力感,简直让人手心冒汗。我常常在夜深人静时读上几章,那种强烈的代入感让我仿佛能听到各国外交官在密室里低语的紧张氛围。文字的张力十足,没有一句废话,每一个段落的收尾都像是为下一章埋下的绝妙伏笔,让人忍不住想立刻翻页探寻后续,完全停不下来,这也是我为什么能如此迅速地读完它的主要原因。

评分我一直对那种从宏观视角俯瞰历史洪流的著作抱有敬意,而这本在处理“大国心态”的转变上,展现出了惊人的洞察力。它没有将任何一个主要参与国塑造成纯粹的“恶人”或“受害者”,而是深入剖析了各国在面对自身利益冲突、国内政治压力以及对“世界秩序”不同理解时,是如何一步步做出那些看似理性实则充满赌徒心态的决策。特别是对威廉二世那段心理活动的描述,那种狂妄自大与深层不安全感的矛盾统一,刻画得入木三分,让人不得不思考,人类历史上那些重大的灾难,往往并非源于纯粹的邪恶,而是源于傲慢和误判。这种多维度的解读,极大地丰富了我对那段历史的认知,打破了我以往对“一战爆发”简单化理解的框架。

评分说实话,作为一名资深历史迷,我对市面上大部分关于一战的书籍都感到审美疲劳,总是在重复差不多的观点和叙事路径。然而,这本书却提供了一种令人耳目一新的“解构”方式。它没有专注于宏大的军事部署,而是巧妙地将焦点放在了那些被忽略的社会心理、媒体舆论和经济层面的细微变化上,这些“看不见的力量”是如何悄无声息地腐蚀着欧洲大陆的和平基础的。作者的文笔带有明显的批判性反思色彩,引导读者去思考,在那个技术爆炸、信息开始加速传播的时代,社会是如何集体性地被一种“战争狂热”所裹挟的。读完后,我感到一种深刻的警醒,那不仅仅是对百年前历史的喟叹,更是对当前信息时代下集体心智的深刻反思,非常具有现实意义。

评分这本书的史料运用达到了出神入化的地步,作者似乎拥有挖掘尘封档案的魔法。我注意到,书中引用了大量的私人信件、未公开的外交电报和高级将领的日记片段,这些一手资料的穿插使用,极大地增强了文本的说服力和现场感。它不是在“讲述”历史,而是在“重现”历史的决策过程。例如,在描述萨拉热窝事件的余波时,那些外交官之间的火药味十足的通信往来,比任何官方声明都更能体现当时欧洲精英阶层那种近乎儿戏的草率和对局势严重性的低估。对于喜欢钻研细节的军事史爱好者来说,这本书提供的这些微观视角,绝对是金矿级别的宝藏,远超一般的通识性历史读物。

评分这本书的装帧设计真是太用心了,拿到手里就能感受到作者和出版方对历史细节的考究。封面那种泛黄的纸张质感,配上那个充满年代感的字体,一下子就把人拉回了那个风云诡谲的时代。我特别喜欢封面上那些若隐若现的旧报纸边缘剪影,仿佛能从中读出当时社会的躁动与不安。内页的排版也处理得非常大气,留白恰到好处,读起来一点都不费眼。而且,这本书的装订工艺相当扎实,即便是经常翻阅,也不担心会散页。这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品,光是放在书架上,就觉得能提升整个房间的文化气息。我一个朋友是收藏家,看到我的这本后,也强烈要求我帮忙留意是否有其他同系列的,他对这种注重细节和历史氛围感的出版物非常青睐。从收到包裹的那一刻起,那种仪式感就让人对内容充满了期待,仿佛在开启一场穿越时空的探险。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有