![[B361] 爭論中的莊子主體論](https://pic.windowsfront.com/23474467152/5a45ead8Nf897494f.jpg)

具体描述

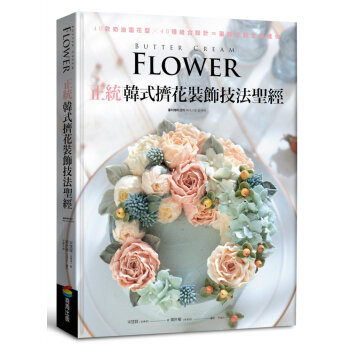

內容簡介

Quentin Skinner曾說:「現今在思想史中的混亂,其本質不僅表明了我們需要另一種研究取徑,且還指出我們需要採用何種研究取徑才能避免那些混亂。」莊子主體論的研究現在也空前豐富,需要尋出條理,更急需新的取徑來終結混亂。

作者癖好莊子三十年,積學冥思,將一百四十餘位學者之研究歸納為十七類型,詳加介紹與點評,在此基礎上就莊子的主體性問題提出綜合而獨特的見解。各章彼此獨立,分別閱讀,可通一說,而合成全璧,迄今關於莊子主體論之研究,即遍覽無遺。

書中也摘論大量莊子文句,並對原文附以註釋,不只化除閱讀古文之障礙,且莊子的各種立場思路經過精心呈現後,彷彿一冊分類菁華選本,便於研讀而得到自己的體會。

作者簡介

詹康,民國五十五年生於臺北市,畢業於國立臺灣大學政治學系政治理論組與碩士班、哈佛大學東亞語言暨文明學系博士班,現任國立政治大學哲學系副教授,教學研究興趣為先秦哲學、中西政治哲學史、經典閱讀,生活興趣是騎車四處長征。本書為其第YI本書,是未曾計劃的意外,不過拿破崙說:「世上無意外,意外是對命運喚錯了名而成。」常人謂為意外,至人識之為不測之必然。

用户评价

这本书的行文节奏感非常独特,它不像某些学术专著那样板着面孔,而是偶尔会流露出一种近乎散文式的流畅感,尤其是在引入一些引人深思的例子时。作者似乎深谙如何用现代的语言去转译那些古老的意象,使得那些抽象的哲学概念在脑海中能够形成清晰的画面。例如,在描述某种状态的转换时,那种文字的推演,仿佛能让人感受到一种气韵的流动,这确实是哲学写作中比较难能可贵的特质。我发现自己很容易被这种叙事方式所吸引,它让原本艰深的理论讨论变得不再枯燥乏味,反而带有一种探索的乐趣。当然,这种风格的平衡把握是极其考验作者功力的,稍有不慎就会滑向故作高深的境地,但显然,这本书的作者成功地驾驭了这种张力。他既保持了学术的严谨性,又没有完全抛弃文学的感染力,这使得即便是对纯粹哲学研究不甚热衷的读者,也能从中获得智识上的愉悦和心灵上的触动。

评分坦白说,对于这样一本深入探讨古代哲学家思想体系的书籍,我最看重的是它能否提供一种“活化”经典的能力。很多时候,我们阅读古代典籍,总感觉它们被一层厚厚的时代滤镜所覆盖,难以与当下的生活产生真正的连接。然而,这本书在分析过程中,似乎非常注重将那些看似遥远的思辨,与现代人的存在困境进行巧妙的对接。作者在论证过程中,会适时地引用当代的社会现象或者心理学发现来佐证自己的观点,这种跨界的引用显得既自然又具有说服力。它揭示了人类一些根本性的精神需求和思维模式,或许在不同时代背景下只是换了外在的表达方式。这种“古今互证”的写作策略,极大地提升了这本书的实用价值和思考广度。读完某一部分,我常常会陷入沉思,反思自己日常的认知框架是否也存在类似的盲点或不自洽之处。这种被挑战和引导的感觉,正是我阅读严肃哲学著作所追求的核心体验。

评分读完前几章的感受是,作者的学识之渊博令人叹服。他并非仅仅停留在对经典文本的字面解读,而是巧妙地引入了不同的学术流派和历史背景进行参照和对比,这使得讨论的深度立刻提升了一个层次。比如,在阐述某个核心概念时,作者会追溯其在先秦诸子中的源流变化,然后又将其置于魏晋玄学的语境下进行考察,这种跨时代的对话极大地丰富了文本的内涵。这种多维度的审视,让原本可能显得有些晦涩难懂的古代哲学命题,变得具有了某种可触及的现实性。我发现自己不得不频繁地停下来,回溯前面的段落,因为作者提出的论点之间层层递进,环环相扣,稍不留神就会漏掉关键的逻辑环节。这种阅读体验是充实而略带挑战性的,它要求读者拿出十二分的专注力,去参与到这场跨越千年的思想辩论之中。我喜欢作者那种既不盲从古人,也不轻视传统的平衡姿态,他像一个精明的考古学家,小心翼翼地剥开历史的尘埃,力求呈现出最接近原貌的思维结构。

评分从排版和校对来看,这本书的水准无疑是顶级的。细节决定成败,尤其在涉及到大量专业术语和引文注释时,任何一个微小的错误都可能导致理解上的偏差。我仔细翻阅了注释部分,发现引用来源的标注极为详尽和规范,显示出作者在学术诚信和严谨性上所下的苦功。字体选择舒适,行距适中,即便是长时间的深度阅读,眼睛的疲劳感也得到了很好的控制,这对于一本需要反复研读的书来说至关重要。整体的印刷质量也十分精良,墨色均匀,装订牢固,给人一种可以长久保存的厚重感。一本好的学术书籍,其物理形态本身就是对内容严肃性的最好背书。它不仅仅是知识的容器,也是阅读体验的载体。这本书在这些“硬指标”上的出色表现,让我更加确信,这是一部值得投入时间和精力的重要著作,它的品质足以配得上其所承载的思想深度。

评分这本厚厚的书刚到手,沉甸甸的感觉就让人对里面的内容充满期待。封面设计简约又不失古朴,那种留白的处理方式很能体现东方哲学的韵味。我通常喜欢先快速浏览一下目录和前言,试图捕捉作者的写作脉络和核心关怀。从目录的结构来看,作者显然是下了大功夫梳理了庄子思想中那些看似纷繁复杂的概念,试图构建一个清晰的理论框架。这种整理工作的价值在于,它能为初学者提供一个可靠的地图,让他们在面对庄子那跳脱的、充满了隐喻和悖论的文本时,不至于迷失方向。我尤其关注那些关于“齐物”、“逍遥”以及“道”的探讨章节,这些无疑是理解庄子的关键节点。作者的叙述风格似乎偏向于严谨的学术梳理,这对于深入理解哲学文本是非常必要的,但也意味着阅读过程可能需要投入相当的精力去消化那些概念的细微差别。我希望能从中找到一种新的视角,去重新审视那些我自以为已经掌握的庄子智慧,看看它是否能为我目前思考的某些当代困境提供新的启示。这本书的装帧和用纸都体现出一种对阅读体验的尊重,厚实的纸张拿在手里,让人感到这不仅仅是一本知识的载体,更像是一件值得收藏的器物。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[B344] 宋代詩話論詩研究 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/23862376425/5a4dc475Na7c69e10.jpg)

![[B925] 雙人牀 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/24860588142/5a61527eN6a0a231e.jpg)